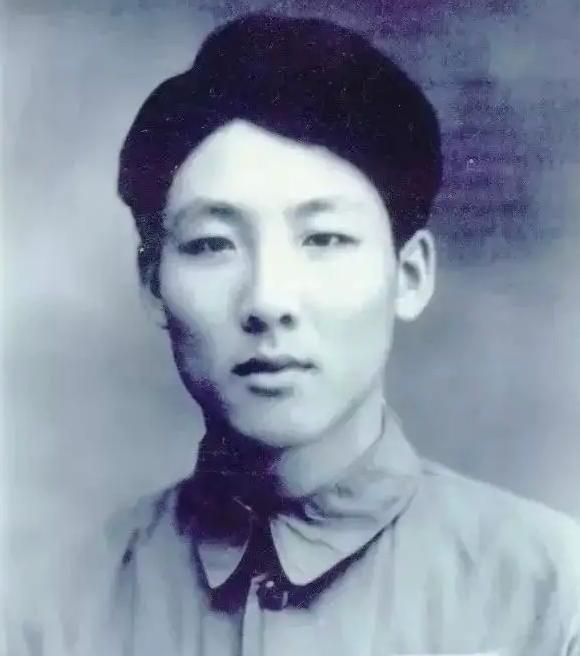

1950年的正月十五,哈工大食堂做了红烧肉,一个男孩决定吃完这一顿美餐回家。谁知这时候校方突然宣布了一条通知,孙家栋这顿肉都没吃完,就赶紧回去收拾东西了,从此成就了自己的传奇人生! 要说人生中最重要的转折点是什么,估计很多人都想不到,中国航天事业的”大总师”孙家栋,他这辈子最关键的决定,竟然是因为食堂晚上有红烧肉。就是这么一个听起来有点搞笑的理由,让他留在了学校,碰上了改变命运的机会。这事儿要是放在今天,估计很多人都会说:这运气也太好了吧? 孙家栋1929年出生在辽宁复县,在家里六个孩子中排行老幺。父亲是师范学校的校长,家里条件还算不错。小时候有件事特别能看出他的性格。1935年刚上学那会儿,因为跟妈妈一样是左撇子,学校不要他,两周就给退学了。换成别的孩子可能就放弃了,可孙家栋硬是花了一年时间,把右手练得跟左手一样利索,后来还能左右开弓打乒乓球。 1942年他考上哈尔滨第一高等学校土木系,想着将来当个工程师,修修桥盖盖楼。可战争一来,学业又中断了。折腾了几年,1948年他总算进了哈工大预科班,主要学俄语。当时哈工大是苏联人管理,所有课程都用俄语教,不学好俄语根本没法继续深造。 关键时刻来了。1950年元宵节那天,大部分同学都回家过节去了。孙家栋本来也打算下午吃完饭就去姐姐家。可听说晚上食堂要加餐做红烧肉,他立马改了主意。那年月,平时能吃饱饭就不错了,想吃顿肉那可是稀罕事儿。孙家栋打定主意,先把这顿难得的红烧肉吃了,吃完再去姐姐家也不迟。 到了晚饭时间,孙家栋正准备大快朵颐,校领导突然来到食堂宣布:中国人民解放军空军要在学生中招人,有意愿的马上报名,必须赶上当晚8点30分从哈尔滨开往北京的火车。 孙家栋从小目睹战争给百姓带来的苦难,心里一直想着能为国家做点什么。这个机会来得太突然了,他几乎没怎么犹豫,碗里的红烧肉都没吃完,就报了名。来不及跟家里人商量,他匆匆回宿舍收拾了几件衣服,当晚就坐上了开往北京的火车。 到部队后,因为俄语好,孙家栋被分配到空军第四航校给苏联教官当翻译。1951年,他和其他29名学员被选送到苏联茹科夫斯基空军工程学院,学习飞机发动机专业。这一去就是七年。 在苏联的日子里,孙家栋学习特别刻苦。他年年拿全优,1958年3月毕业时,获得了苏联最高苏维埃颁发的”斯大林金质奖章”。那一年全苏联军队院校毕业生中,总共只有13个人拿到这个奖。这枚奖章可不简单,获奖者能拿高一级军衔,还能带双份工资休假三个月。 1958年4月,孙家栋带着这枚金质奖章回国,被分配到国防部五院搞导弹研究。本来学的是飞机,回来却改行搞导弹,这一干又是九年。 1967年7月,钱学森亲自点将,让38岁的孙家栋担任中国第一颗人造卫星”东方红一号”的技术总负责人。从导弹到卫星,又是一次大转行。孙家栋二话不说,扛着被卷书箱就去新岗位报到了。 那时候搞卫星有多难?没有完整资料,没有现成经验,连个样品都没见过。孙家栋提出要简化方案,去掉很多复杂的探测仪器,只要做到”上得去、抓得住、看得见、听得到”就行。用他自己的话说,这是把汽车变成了平板车。 1970年4月24日晚上9点34分,“东方红一号”卫星发射成功,我国成为世界上第五个能发射卫星的国家。消息公布后,长安街上人山人海,大家涌向天安门广场,敲锣打鼓唱歌庆祝。那时候孙家栋41岁。 这之后的几十年,孙家栋的名字和一颗又一颗卫星连在了一起。返回式卫星、通信卫星、气象卫星,他都是总设计师。1984年”东方红二号”通信卫星发射时,入轨关键时刻电池温度异常,卫星命悬一线。孙家栋果断下令调整卫星姿态5度,化险为夷。 2004年,75岁的孙家栋接下探月工程总设计师的重担。很多人不理解,这么大岁数了,该享清福了,干嘛还要冒这个险?孙家栋的回答就一句话:“国家需要,我就去做。” 2007年嫦娥一号发射成功,当成功消息传来时,指挥大厅里所有人都在欢呼庆祝。孙家栋却一个人走到角落,背过身去,掏出手绢擦眼泪。这个在戈壁滩上摸爬滚打了几十年的老航天人,这会儿终于绷不住了。 2019年9月29日,90岁的孙家栋坐着轮椅来到人民大会堂,接受”共和国勋章”。面对这个国家最高荣誉,他说:“我很不安,我是替所有航天人领奖。航天事业是集体的成就,不是我一个人的。” 有人统计过,在孙家栋领导下发射的卫星,占了中国航天飞行器总数的三分之一。从”东方红一号”到北斗导航,从风云气象到嫦娥探月,哪个不是响当当的大工程?可要问他这辈子最感激什么,他可能会笑着说:感谢1950年元宵节那顿红烧肉。 说到底,人生的转折点有时候就藏在最平常的时刻。孙家栋要是当年没馋那顿红烧肉,也许就成了个建筑工程师,也许中国航天史就得重写。您觉得这算是运气还是命运的安排?欢迎在评论区聊聊,您人生中有没有什么看似偶然、却改变了一切的时刻?