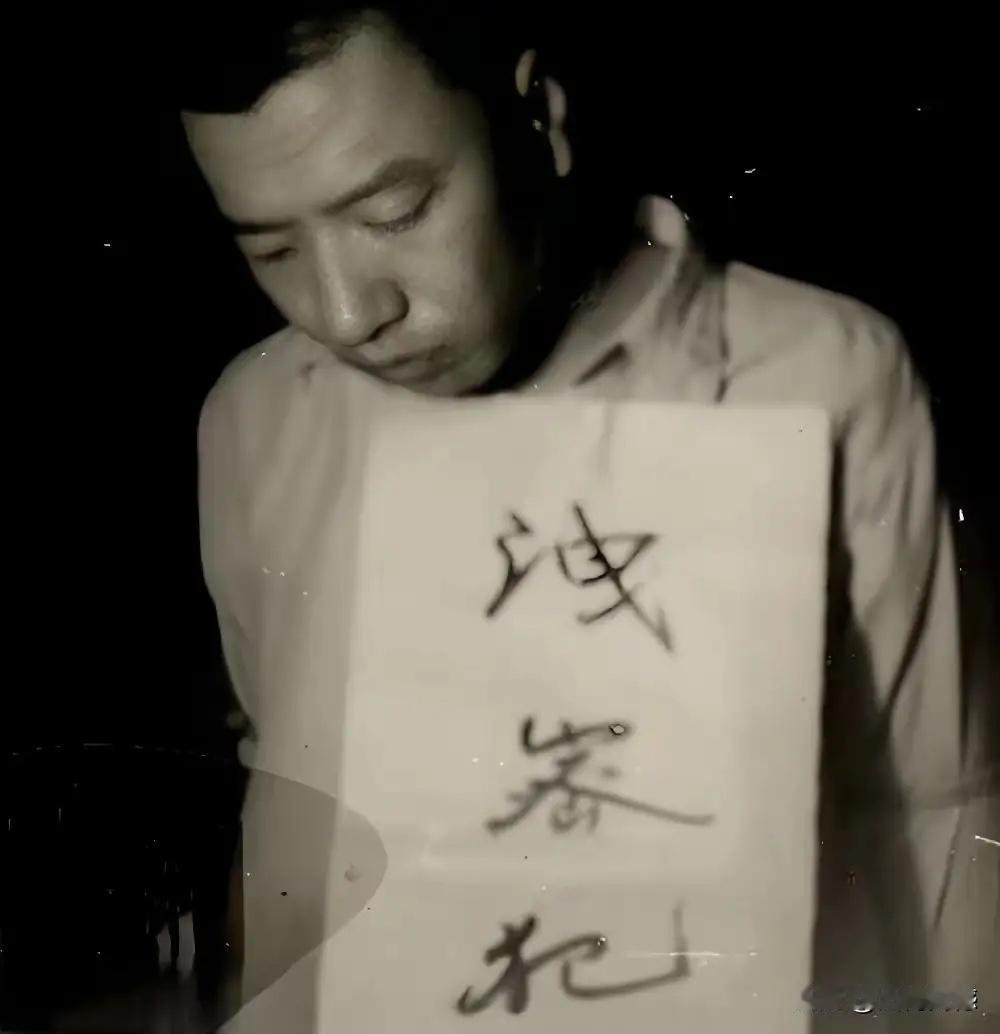

照片中的这个人,也是慷慨赴死的英雄,他也是吴石烈士的副官,名叫林志森,请记住这个烈士的名字,他用自己的热血和生命,履行了自己的承诺,捍卫了自己的信仰,他英雄事迹是可歌可泣的,是永远值得我们纪念的。被捕后,敌人对他进行了残酷的折磨,他守口如瓶,最后英勇就义! —— 照片有点糊,林志森穿着旧式西装,领口微敞,像急着出门的教书先生,谁料得到,他兜里揣的竟是海岛布防图。1950年春天的台北,雨下得跟倒豆似的,宪兵冲进厦门街出租屋时,他正把最后一张微缩胶卷塞进皮带扣。枪管子顶在太阳穴,他还能笑:“别紧张,我跑不了,你们也跑不了。”一句话把宪兵队长噎得脸发青,当场抡起枪托砸掉他两颗牙,血顺着下巴滴在地板上,他拿鞋底蹭了蹭,嘟囔了句“糟蹋木头”。 刑讯室在保密局后院,原来是个冰窖,四面嵌铁钩,白天灌热风,夜里泼冷水,专门伺候“匪谍”。林志森被吊在梁上,脚尖刚好离地半寸,像踮脚够不着糖的孩子。宪兵先上“老虎凳”,砖头加到第五块,膝盖咯吱一声,他当场昏死。醒来人家问一句“吴石在哪”,他回一句“在我心里”,气得特务把牙签钉进指甲缝,十根手指肿成胡萝卜。同号子的后生后来说,夜里隔着墙听见他哼《义勇军进行曲》,声音不高,却跟蚊子似的钻进人耳朵,怎么堵也堵不住。 其实林志森原本可以不死。他香港有亲戚,船票都订好了,只要点头“自新”,填个悔过书,就能换张去南洋的船票。特务把钢笔塞到他手里,他反手把纸画了只乌鸦,拍拍翅膀飞走,气得审讯官拔枪要当场毙了他。可上级有令:留活口,要口供。于是继续熬,辣椒水、电刑具、铁蒺藜轮番上,人昏过去,就用臭 ammonia 把魂勾回来。后来特务也累了,叼着烟叹气:“林少爷,你这是图啥?”他咧开血嘴笑:“图你们睡不着。” 没人知道他具体是哪一天走的。狱友只记得凌晨四点,铁门哐当响,林志森被拖出去,脚镣在水泥地上划出火星。他冲大家点头,嗓子沙哑却带着笑:“先走一步,天亮见。”当然,再也没见。遗体是善心狱卒偷偷收的,用草席裹了,埋在六张犁乱葬岗,连块木板都没敢立。直到2013年,志愿者才从公墓翻捡出残骨,DNA比对确认身份,灵位请进北京西山无名英雄纪念广场,旁边就是吴石将军。那年秋天,广场上的枫叶红得像被血重新染过。 我去年出差台北,特意去找厦门街老宅,巷子口牛肉面还在,老板听我问林志森,筷子往锅里一杵:“哦,那个不怕死的读书人。”他说父辈传下话,当年半夜常听见惨叫,狗都不敢吠。老板指指天花板:“那间房空了好多年,租不出去,后来改成储物间。”我顺楼梯上去,木板吱呀,灯泡昏黄,墙角有张破书桌,抽屉拉开,里面静静躺着半截铅笔,笔芯往外翘,像想写字却被人掐住脖子。那一刻,我突然明白,所谓“信仰”不是什么宏大口号,而是夜深人静时,有人愿意为一根铅笔、一张纸,把命搭上。 回到北京,我把这段经历讲给朋友听,有人感慨:“要是他当时低头,现在也能跳广场舞了。”我笑笑没接话。低头确实能活,可低头换来的命,得用一辈子弯腰去还。林志森选择了站直,于是他的故事停在35岁,却永远35岁,不用在养老院里回忆“如果当年”。时间是最狠的裁判,它把软骨头磨成灰,把硬骨头磨成碑。 今天,我们刷手机、点外卖、抱怨堵车,似乎离那个“雨夜冰窖”很远。可别忘了,有人曾用断指、用肋骨、用喉咙,替我们挡过黑暗,才让天光亮得理所当然。记住林志森,不只是记住一个名字,更是记住一种“不跪”的姿势——当底线被踩,当信仰被嘲,我们能否也像他那样,踮起脚尖,站直了,回一句:“我就在这里,你跑不了。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。