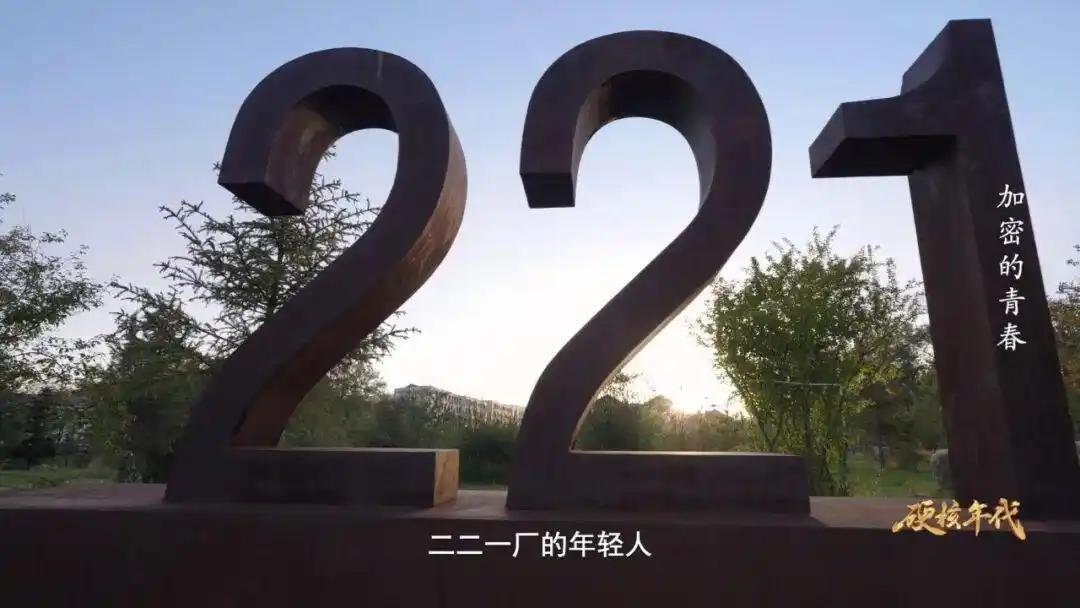

500号信箱背后:他们用沉默撑起中国的腰杆 1963年,青海省西宁市500号信箱作为我国首个核武器研制基地221厂的对外联络代号,承担绝密通信任务。该地址未在地图标注,工作人员需遵守“上不告父母,下不告妻儿”的铁律。没人知道这个信箱背后,是金银滩草原上数万人用青春与信仰筑起的核盾牌。 那时的金银滩,海拔3000多米,高寒缺氧,连生存都是难题。建设者揣金昌回忆,当年伙食是“2611”标准:每月26斤粮,每餐1个馒头、1角钱干菜汤,每天热量不足1500大卡,却要扛着工具修建厂房 。青稞面是奢望,谷子面难以下咽,饿极了就把酱油膏兑水喝,浮肿病成了常见病,医院只能用酥油、白糖和青稞面做“酥糖丸”救急。 可没人喊苦。钳工黄克骥1960年从沈阳调入时,连汽车都少见,却要参与组装原子弹。他们叫它“争气弹”——1959年6月苏联撤走专家,这颗代号“596”的原子弹,成了中国人攥紧命运的象征 。没有先进设备,天车要拉着铁链手动操控;没有计算机,数据靠算盘敲出来;炸药靠木棒在大锅里搅拌,总装全凭双手拼接,生怕部件碰撞出一丝意外。 保密铁律刻进每个人的骨血。黄克骥把篮球收进箱底,生怕受伤耽误任务,直到原子弹爆炸两年后,妻子才知他是缔造奇迹的人。有人接到家人病危通知,含泪坚守岗位;有人牺牲在戈壁,墓碑上连名字都不能刻全。他们与核弹同宿车间,面对拔不出的雷管,在将军注视下冒死上阵,只因心里憋着股劲:“原子弹成了,中国人腰杆才能挺起来。” 1964年10月16日,罗布泊的蘑菇云升空,黄克骥在梦中都常看见那团火光,醒来满是泪水——那是高兴的泪。1995年基地退役,这片从地图上消失的土地,成了“原子城”爱国主义教育基地 。 如今500号信箱早已停用,但那些沉默的故事从未褪色。当我们谈论“两弹一星”精神,其实是在谈论一群人:他们饿着肚子追强国梦,用双手拼出核盾牌,把名字藏进历史,却让中国站得更稳。这世上从没有从天而降的底气,不过是有人把生离死别、柴米油盐,都酿成了护国的勇气。你说,这样的故事该被多少人记住?