一、启程

2009年6月中旬,由总参军训部统筹安排,朱日和训练基地、石家庄机械化步兵学院(以下简称“石步院”)及总参60研究所共18人组成考察组,赴瑞士学习激光交战系统。此次行程由石步院尚副院长担任领队,我任副领队,石步院李澎同志负责对内对外的联络协调,赵彩平同志担任随队翻译,团队分工明确,为学习考察奠定了组织基础。

抵达瑞士后,我们入住于苏黎世郊外道切汉德(Doltscnihalde)49号。此次学习的接待方为FEMSWISS公司,是一家专注于军队激光模拟训练器材研发与生产的私营企业,具备深厚的技术积累、行业经验和军队背景。

在完成为期一周的激光模拟器材学习与技术交流后,FEMSWISS公司特别安排我们前往瑞士国家训练中心进行实地观摩。为确保此次参观能更高效、更深入地了解瑞军训练体系,参观前一天,公司还专门为我们开展了瑞军训练情况专题介绍,内容涵盖训练组织模式、场地设置、军队标图等内容。

据介绍,瑞士军队的演习组织以“计划性”为主:导演部通过信息系统在训练地图中精准设置炮火覆盖区、雷场、化学污染区等各类战术训练区域;当参演实兵或实装进入预设区域时,训练控制中心会实时将区域性质(如“化学染毒区、火力覆盖区”)推送至相关目标终端,以此提示参演人员及时做出防护动作或调整战术部署,确保训练场景的真实性与战术反应的针对性。

瑞军在演习组织中非常重视战场烟火效果的显示,一般重要的演习会专门聘请专业电影场景效果师参与战场环境的设计和搭建,通过高度还原的声光烟效果,营造更贴近实战的训练氛围。瑞军对训练环境的定义也与我们不一样,他们的核心公式可概括为:训练环境=地形基础+信息化模拟环境+信息化目标设置+场景特效(声、光、烟),这一理念充分体现了“实战化”与“信息化”融合的训练导向。

可能是训练职业本能的驱使,从一开始听说要去瑞士国家训练中心实地观摩,我就特别期待,总想着能看到些与我军不一样的东西。结果这趟行程还真没让我失望——在城市作战训练的现场,我近距离看着他们的激光交战系统怎么运作,每一步流程都看得明明白白,更琢磨透了激光模拟交战到底怎么跟战术训练结合到一块儿,那种“原来还能这么设计”的顿悟感,到现在还记得清清楚楚。

二、初探

6月17日,这一天是阴天,预报有阵雨,我们十一点半从驻地出发,驱车两个半小时,到了阿尔卑斯山谷深处的国家训练中心。眼前这地方四面被山圈着,中间的谷地看着长宽都不到1000米,全被密密麻麻的植被盖得严实,要不是门口站着个穿军装的哨兵,说它是生态保护区我都信。

踏入基地,我们首先被引导至训练控制中心。房间面积不大,仅约100平方米,墙面涂着柔和的乳白色,地面摆放着几张深绿色的军用标准桌椅,墙上空无一物。正面墙上悬挂着三张投影幕,幕下方呈U字形排列着一圈电脑。接待我们的是训练控制中心的上校主任,他头顶略显斑秃,两鬓斑白,看起来年近五十。他简短地致了几句欢迎词,随后便由中心的训练部长为我们介绍情况。训练部长身材高大,身高约1.8米,看起来三十出头,他开门见山,直截了当地向我们阐述了瑞士陆军对现代战争的看法。

训练部长首先提到:“1950年,瑞士的城市化率仅为20%,到1988年便已超过50%,预计到2010年将达到75%。”这组数据让我心中一震,它彻底打破了我对军事训练的旧有认知。他接着解释道,随着城市规模的不断扩大,大规模集团作战的机会越来越少,而营连级的小规模战术行动则日益频繁。“你看,宗教矛盾、人口流动、社会冲突等问题,都使得城市环境变得愈发复杂,未来的战场无疑也将如此。”

他指着屏幕上的示意图,手指在标注“居民区”的地方轻轻一点,指出,总不能为了训练城市作战就真的去拆毁真实的房屋,因此必须寻找模拟训练的方法。

他继续介绍,瑞士实行的是独特的义务兵役制与民兵制相结合的兵役制度。新兵首次需接受17至21周的军事基础训练,基础训练结束后,民兵需在之后的几年内,每年参加为期三周的复训,直至50周岁,以保持军事技能和战备能力。

这个训练机构隶属于瑞士陆军总部,级别与旅相当。目前机构仅有60人,但计划在未来扩充至90人。虽然人员不多,但承担的训练任务却一点也不少,主要负责民兵的复训。

最让我钦佩的是,预备役民兵仅来训练3周,他们却能通过精心设计的训练课程,让这些士兵迅速形成战斗力。中校特别强调:“我们不追求那些花哨的技术,关键是要弥补民兵们掌握新旧武器之间的差距,用最少的投入办最多的事。”这句话我深表认同,这才是训练应有的务实态度。

三、观摩

跟着他们穿过轻重武器综合训练场,前面突然出现一片模拟街区——有银行、旅馆、超市、学校、医院、居民楼,还有火车站台,都是按实际尺寸1:1建的。银行的招牌是蓝色的,写着‘瑞士联合银行’的模拟字样,居民楼的窗户是白色的框架,还挂着几盆假的盆栽,地面是水泥的,跟真的小区路面一样,路边还摆着模拟的垃圾桶和路灯。这些建筑的外墙上全是激光接收器、扬声器,还有发烟装置,看着有点像科幻电影里的东西。

赵彩平看到“超市”的招牌时,小声跟我解释:“瑞士的超市大多是这种红白配色的招牌,他们连这个细节都还原了,难怪训练氛围这么真实。”李澎则掏出手机,对着墙上的激光接收器拍照,还特意拉近镜头拍了接口处的细节——他说回去后要跟研究所的同事分享,看看能不能借鉴到我军的装备改造中。

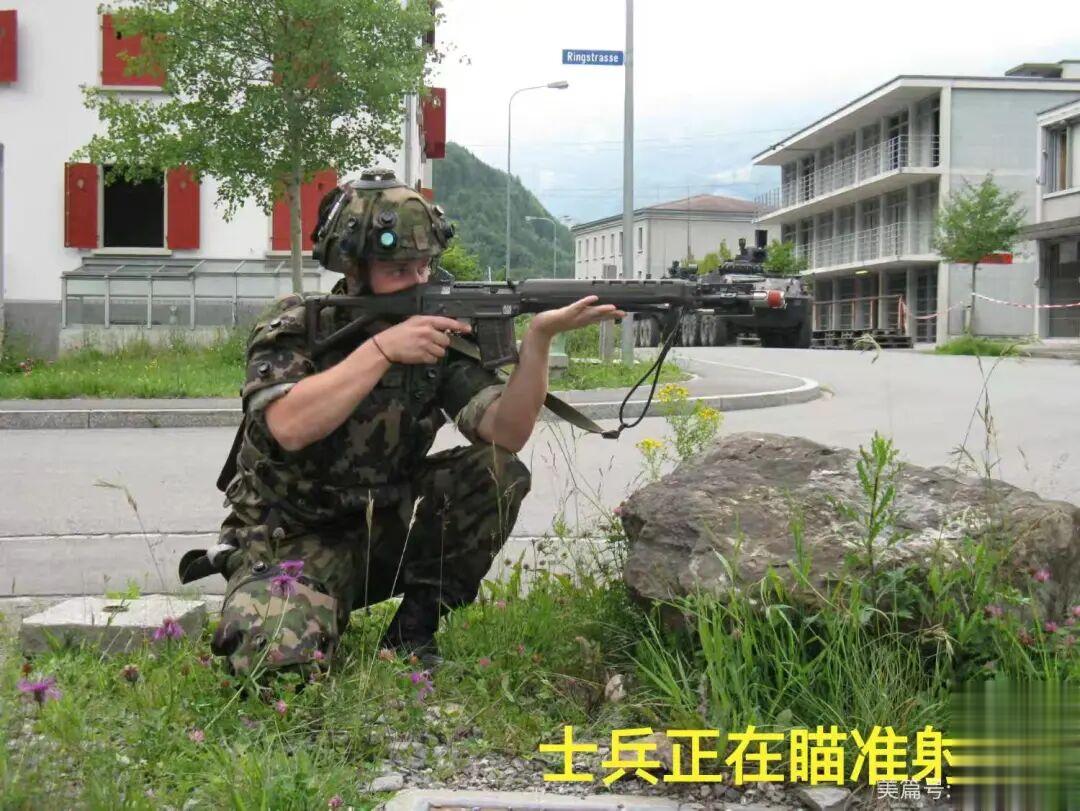

随即,演示在庄重肃穆的氛围中正式启动!演示分队约一个连的规模,他们身着激光交战单兵战术装具,携装规范齐整,尽显职业化素养。依次展开的五个城市作战训练课目,动作精准干练、战术衔接紧凑,既贴合瑞士城市建筑密集的地域特点,又展现了现代民兵部队在城市复杂环境下的协同作战与快速反应能力,让在场观摩的我们深切感受到这支“全民皆兵”力量的硬核实战功底与独特风采!

首先看的是轻机枪对民房射击。一个年轻士兵端着轻机枪,半蹲着,左手扶着枪身,右手扣扳机,一扣扳机,空包弹“哒哒哒”的脆响就传过来了,士兵射击时身体稍微往后晃了晃,窗户上的激光接收器闪了一下红色的灯,还发出‘嘀’的一声,与此同时,远处一栋房子的窗户里突然冒出个军官。我正纳闷呢,站在身后的中校就解释:“激光束已经穿过玻璃命中了。”哦,原来真正起作用的是看不见的激光,这设计也太巧了!李澎在一旁赶紧记录:“轻机枪射击——激光接收器联动指示灯,命中反馈及时”,生怕漏了关键信息。

然后是反坦克武器演示,比刚才更让人紧张。那武器大概1.2米长,黑色的外壳,上面有个小的瞄准镜,发射的时候没多大火光,但有股淡淡的白烟冒出来,浓度不高,能看清弹着点。20多米外,模拟器一发射,“嗖嗖”的声音刚落,对面的墙就冒起了白烟,是从墙体中间偏下的位置冒出来的,烟是白色的,慢慢往上飘。

紧接着,两个军官从窗户里跳了出来,中校解说到:“他们两人1人被击中,1人躲得好安然无事。那个没被命中的士兵,始终弯腰贴着墙根移动,每跑几步就会停顿一下,借着墙角的掩护观察室外情况,确认安全后再继续前进——使我觉得,他这样灵活调整动作、见机行事的样子,一下子就把城市作战的特点演活了——在城里打仗,你永远不知道敌人会从哪儿冒出来,也得随时跟着情况变招,这种说不准、得灵活应对的感觉,被他表现得特别真实。

第三个演习课目是反坦克导弹打坦克。坦克用吉普车模拟,吉普车是军绿色的,车身上印着白色的编号,坦克模拟器装在吉普车的车顶上,是个灰色的盒子。大约在300米处,一个士兵扛着反坦克导弹发射器,瞄着“坦克”射击,随着一声“嘭”的声音,吉普车顶上冒出了橘黄色的烟,持续时间较长,约有3分钟。

我注视着前方,随着微风轻轻吹过,烟的浓度一点点变浅,飘过来的味道还有一点淡淡的茉莉花味。李澎靠过来,压低声音跟我说:“这烟成分看着挺安全,效果也好,以后咱们训练时若搞声光烟,应向他们学习。”

第四个课目是间瞄武器落弹效果演示,场面一下紧张起来。突然“轰隆”一声巨响,前方模拟建筑像是被炮弹打中了,浓白的烟柱瞬间从窗口喷涌而出,裹挟着细碎的烟尘往上窜,一下就裹住了建筑的大半轮廓。我下意识屏住呼吸,眼睛盯着那片白烟,连眨都忘了眨。没等震感从脚底散去,第二波“炮火”又至,旁边吉普车“腾”地冒起黄烟。这时中校才开口:“刚才第一发没打准指挥车,又补了一发,这第二炮才命中。”我时我才明白,他们着眼实战,连“二次打击”的细节都考虑到了,真是太到位了。

最后一个科目是模拟炮火感官体验。中校带我们进了一间50平米的模拟超市,货架上的面包、硬纸板牛奶盒,和国内小区超市没两样。我刚跟同事嘀咕“能有啥体验”,下一秒就被“打脸”。

屋顶突然“轰”地炸响,震得耳朵嗡嗡鸣,我本能地忙扶住身旁的同事才没晃倒。货架带着模型“噼里啪啦”猛晃,像要砸下来,门窗“哐当”扇动的声响直钻心里。中校刚开口解说完“这是间瞄武器炮弹打在房顶上了。”,灯“啪”地全灭,带苹果香的白烟瞬间裹住黑暗,连身边人都看不见。

“这是模拟感官混乱。”烟雾里传来中校的声音。我僵在原地,心脏狂跳,脚下似在晃,灼热感裹着烟扑来。直到这时才懂,炮火模拟把战场的震、响、黑、热全揉进来,那种攥紧手心的紧张,根本没法忘。

四、返程

往回走的时候天已经擦黑了,车厢里静得很。白天跑了一整天,腿都有点抬不动,我往椅背上一靠想眯会儿,结果一点困意都没有——训练场上的画面反倒特别清楚,散开的白烟、飘着的黄雾,还有那些看不见却能想到的激光束,一个劲儿在眼前晃。李澎坐我旁边,正对着手机里的照片写笔记,时不时抬头跟我唠两句:“你说咱们朱日和要是建模拟街区,能不能也弄个‘超市感官体验区’?刚才在里面那种黑暗和烟雾的感觉,对士兵的心理训练太有用了。”

正是这场参观,让瑞士同行的一句话扎进了我心里。他们没说什么大道理,就用最实在的话点透了:最高水平的训练,从来不是把战争的残酷搬过来,而是和平的时候,就把战场上能遇上的复杂情况,全想到、练到极致。

这让我不由自主地想起了朱日和基地——那时候我们也在建训练基础设施,已经建了几处简易的模拟阵地,但像这么完整的模拟城市街区还没有。我觉得,我们真正该学的,不是人家的建筑怎么建,而是那种把城市化率数据变成训练指标,把社会矛盾当成战术设计一部分的系统思维。

2009年,那时候国内的城市化率不到47%,城市作战的研究也才刚刚起步,怎么建一个既有中国特色,又能对接实战的城市作战训练体系,是所有搞军事训练的人早晚都得回答的问题。

后来我回到朱日和,经常跟同事们聊起这次参观的事儿,我们在规划信息化建设蓝图时,就想把“城市作战”、“场景仿真”和“感官模拟”纳入方案。经过“十二五”、“十三五”两个五年的建设,城市作战和场景仿真建设基本到位,感官模拟由于建设成本、训练理念和技术实现等诸多因素,至今也未能达成。

现在再想起2009年的那趟瑞士之行,还是觉得收获满满——不光是学了技术,更重要的是打开了思路,知道了军事训练该怎么跟得上时代。