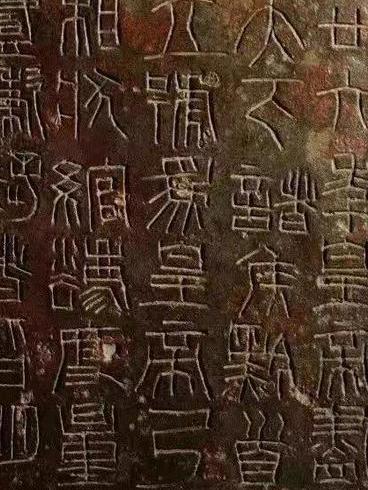

1976年,镇原县博物馆的张明华花0.8元从废品站买下一块锈迹斑斑的铜牌。他当时只觉得这玩意儿像个“老量器配件”,放进库房就忘了。谁也没想到,19年后专家一看,差点惊掉下巴:“这是秦始皇的诏书!” 这事儿,要从甘肃镇原县富坪村的一个农户说起。 那是1976年春天的事,村里一个姓李的农民正在自家老宅翻建,房子是解放前盖的,地基浅。 他一锄头下去,碰到个硬梆梆的东西,扒拉出来一看,是块铜牌,绿锈一层又一层,拿水一冲,上头还真刻着字。 老李不识字,但直觉这东西有点来头,可他也没多想。听说镇上废品站收铜,他就拿去卖了。 那会儿铜价不高,收购员张明华琢磨半天,觉得这块铜板是老物件,花了8毛钱买下了。 说到这你可能觉得故事就完了,其实才刚开始。 张明华是镇原县博物馆的工作人员,平时也收点老物件回去登记。那块铜牌他随手拿回去,记了个账,就放进库房,再也没管。 那时候,文物保护的概念还不深,县博物馆也就几间土房子,没人真把它当回事。 可问题来了——这块铜牌,差点就这么被埋没一辈子。 时间到了1995年,甘肃省文物鉴定委员会搞一次巡回鉴定,专家董彦文和吴怡如等人到了镇原县,清点旧藏。 张明华把那块铜牌翻了出来,说是“老早买回来的,不知道有啥用。” 专家一看,脸色都变了。 那块铜牌长10.8厘米,宽6.8厘米,厚不到0.4厘米,重约150克,表面刻着40个秦小篆,分五行八列,内容看着像是诏书。 几位老专家当场就认定:这不是普通铜片,是秦始皇二十六年统一度量衡的官方文告,用于钉在量器上公示政令! 这一下,整个镇原县炸了锅。 为了确认真伪,1996年,国家文物局派出专家组再来复核,带队的正是著名古文字学者杨伯达。 专家们连夜查阅《史记》《汉书》,对照秦代器物铭文,最终确认:这块铜牌正式定名为“二十六年铜诏版”,为国家一级文物,属国宝级别。 张明华当时懵了,反复念叨一句话:“我是真不识货啊!” 其实,铜诏版的历史份量,远比想象中重。 它上的文字大意是:秦始皇统一天下后,命丞相隗状、王绾统一度量衡标准,消除各地混乱、确立统一秩序。 这正是秦始皇“书同文、车同轨、量同衡”政策的核心体现。 全中国发现的类似诏版,屈指可数。它是实打实的“红头文件”,而且还得钉在称、斗、尺子这些量器上,方便百姓查看。 诏版能保留下来,说明镇原当时已经是秦朝政令可达之地,边塞也得听皇帝号令。 也就是说——镇原不仅是大秦的边疆,更是制度触角的最前线。 这件文物还解决了一个学术争议。 长久以来,一些西方学者质疑《史记》中关于秦统一度量衡的记载,认为那只是“理想化宣传”。 可铜诏版的出现,等于一记铁证,直接驳回质疑:不是说说而已,是真的干了! 再说说文字,它用的是典型秦小篆,和李斯的泰山刻石风格不一样,少了些秀气,多了些硬朗。 行笔果断,刀法粗犷,一看就是工匠在实用器物上凿刻出来的,没那么讲究,但真实、直接。 对后来的篆刻艺术影响不小。 有人说,这东西要是再晚发现几年,头两行字可能就锈没了,真要是那样,这段大秦的实物历史就永远缺了一角。 铜诏版如今安静地躺在镇原县博物馆的展柜里,游客不多,灯光也不怎么亮。有时张明华路过,还会站一会儿。 他说:“那年我真没把它当回事,也没想到它这么值钱……不过能留下来,也算没白干。” 说到底,这块铜牌能重见天日,不靠奇迹,全靠那年头有人多看了一眼,多想了一下。 铜锈能遮住光泽,却挡不住历史的分量。 它本来就是给老百姓看的,现在让更多人记住了秦始皇的那道诏令,也算没白钉在那个秤砣上。

![沈巍参观张元济纪念馆,发现又错了一个字[赞]近日,沈巍参观博物馆、纪念馆,发](http://image.uczzd.cn/15284423061269107294.jpg?id=0)

龙腾盛世

现在人更蠢了,还不然秦始皇了!衣服分几 X L 的,又170——185型号的,鞋分标准码,大码,小码的,不是蠢吗?就统一都用衣服用170——185型号代表,鞋全部统一成标准码,一码代表多少毫米,让买鞋的人一看就知道自己能不能穿!现在可是好,同样码数有时穿着小,有时又大了,在网上买的还得来回退换,不麻烦吗???!

用户13xxx04

[赞][赞][赞]

zhanghegang

此件应放在省博物馆!