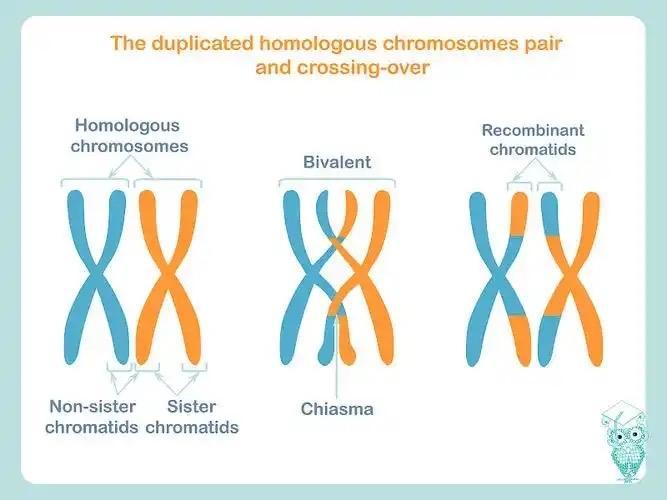

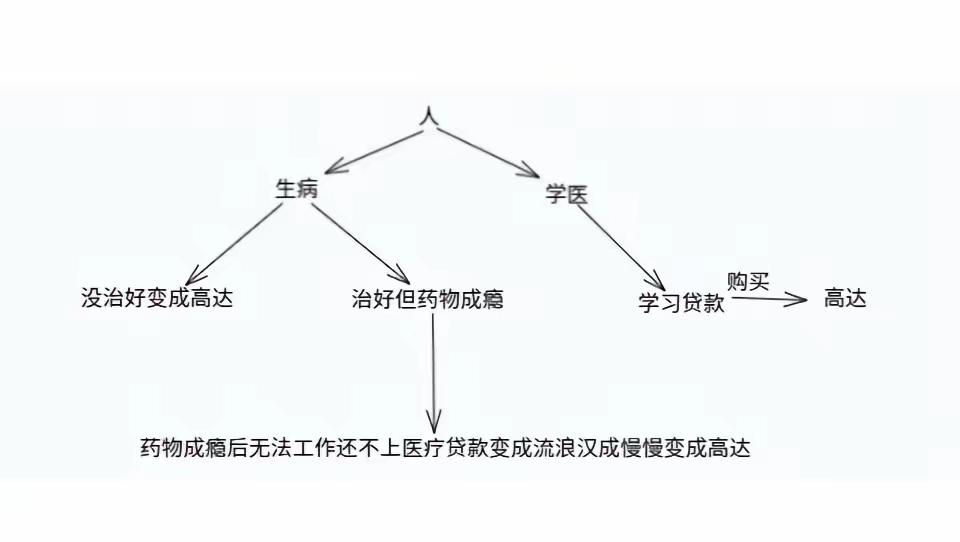

为啥生物非要“搞对象”?无性繁殖不香吗? 细菌分裂有多爽?一个变俩、俩变四,不用找对象、不用费心思,效率直接拉满!可为啥咱们这些复杂生物,偏偏要进化出“两性”这种“麻烦事”?找配偶、搞求偶、冒风险交配,明明代价极高,却有超过99.9%的真核生物死心塌地选择它?这背后藏着两大“生存玄机”! 先算笔明白账:如果一个种群有100个个体,雌雄各半,只有50个雌性能直接繁殖,雄性只负责“贡献基因”。可要是出现一只“不用雄性”的雌性突变体,克隆后代全是能繁殖的雌性,增长速度直接翻倍——这就是科学家说的“两倍代价”。按说无性繁殖早该一统天下,可现实恰恰相反,这到底是为啥? 答案藏在“天敌”和“自救”里。新西兰有一种淡水螺,同一个种群里既有“搞对象”的有性繁殖个体,也有“复制自己”的无性繁殖个体。科学家观察二十多年发现:寄生虫多的地方,有性繁殖的螺占上风;寄生虫少的地方,无性繁殖的螺才敢“称王”。 寄生虫就像专门配钥匙的小偷,会盯着宿主常见的基因“锁”进化。无性繁殖的螺基因全一样,一旦寄生虫配出“万能钥匙”,整个群体直接团灭!而有性繁殖不一样,每次繁殖都是基因“打乱重组”,每个后代都是“独一无二的配方”,寄生虫就算进化出钥匙,也只能打开一把锁,根本没法一锅端。2011年的实验更直接:纯自我受精的线虫种群被寄生虫快速灭绝,有性繁殖的种群却靠着基因重组活了下来。这就是“红皇后假说”——就像《爱丽丝梦游仙境》里的红皇后说的:“你必须不停地奔跑,才能留在原地。”宿主和寄生虫一直在“军备竞赛”,有性繁殖就是宿主的“保命绝招”。 除此之外,有性繁殖还是生物的“DNA修复神器”。咱们的DNA每天都在遭罪:紫外线、辐射、代谢废物都会搞破坏,单链损伤还好修,双链断裂就麻烦了。这时就需要“同源重组”——用同源染色体当模板修补缺口,而这就需要两套不同的染色体。无性繁殖的生物虽然也有两套染色体,但基因几乎一样,要是两条链同一位置都坏了,就彻底没了“修复模板”。而有性繁殖时,同源染色体会交换片段,既能精准修复损伤,还能顺便创造新的基因组合,简直是“一箭双雕”。 可能有人会问:为啥是两性,不是三性?那样基因变异不是更大吗?别想了,计算机模拟早就证明,三性及以上系统在进化上根本不稳定,容易出现“近亲繁殖”的风险。而且,两性系统里,精子“小巧灵活数量多”,卵子“营养丰富数量少”,这种搭配能有效避免近交。更现实的是:找一个配偶都难,找两个岂不是难上加难? 古人说“物竞天择,适者生存”,两性繁殖看似“麻烦又低效”,实则是生物在亿万年进化中选出的“最优解”。它用“两倍代价”换来了基因多样性和DNA修复能力,让物种在寄生虫的“围剿”和环境的“考验”中不断延续、进化。说到底,所谓的“麻烦”,其实是生命为了活下去、活得更好,埋下的最聪明的伏笔——毕竟,想要长久生存,从来没有“不劳而获”的捷径,每一份“麻烦”背后,都是生命的智慧与坚韧。