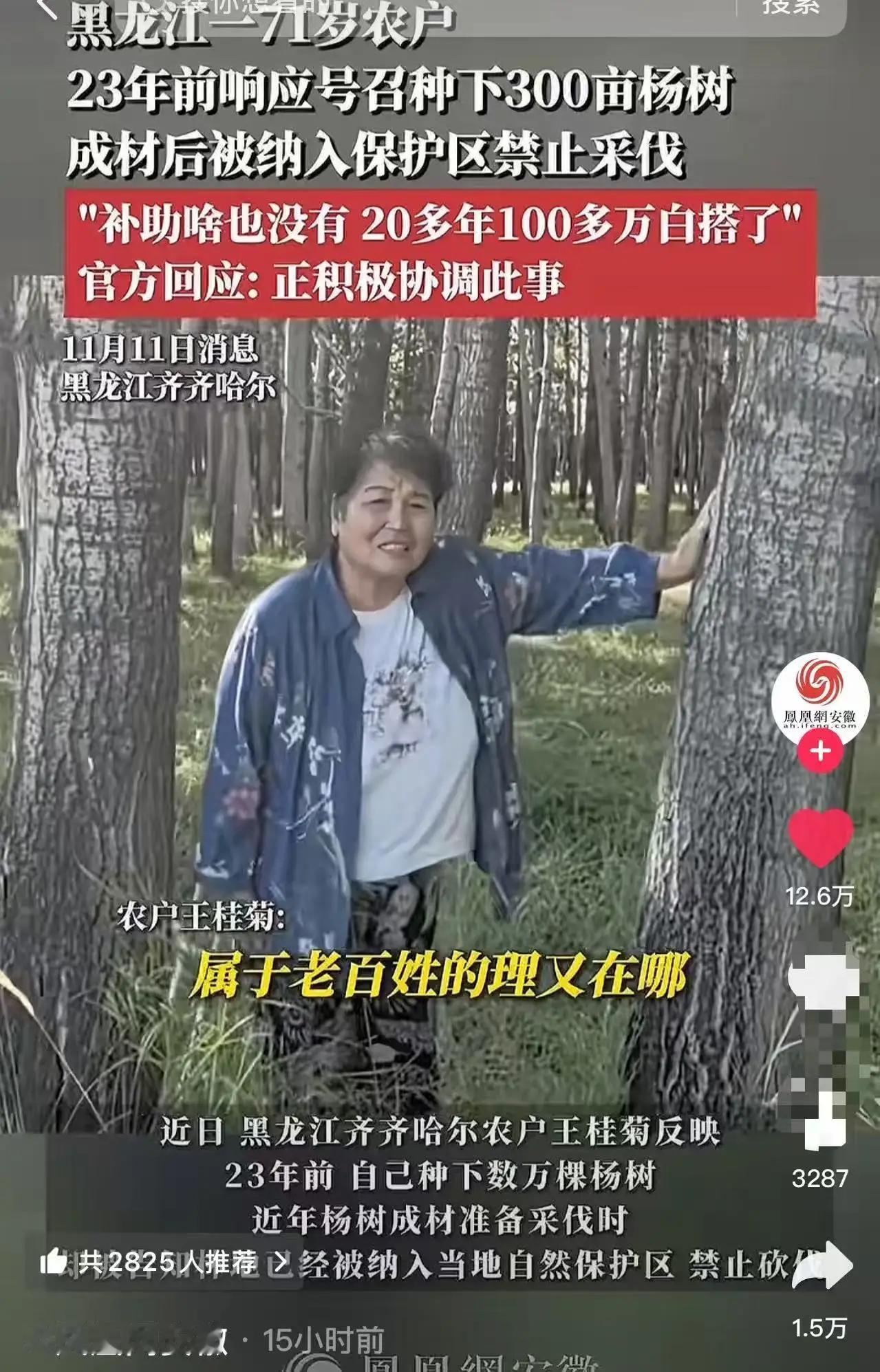

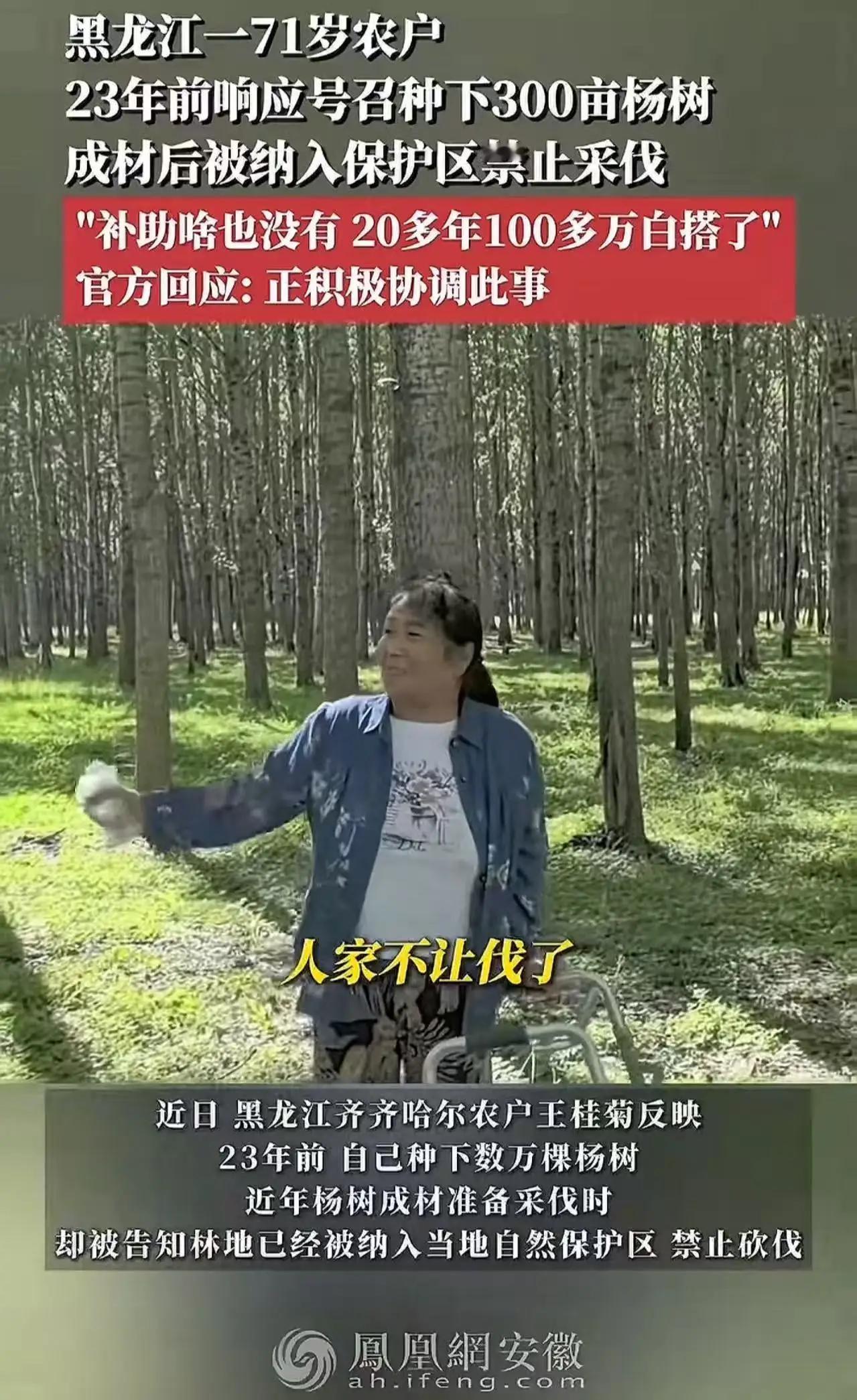

71岁的王桂菊,攥着发黄的林权证,对着镜头抹眼泪:“我种了23年的树,如今成了“保护林区”,我这把老骨头连个说理的地儿都没有!” 71岁的王桂菊,攥着那本发黄的林权证,泪水在眼眶中打转。她的声音哽咽,却又带着一种无奈与坚韧:“我种了23年的树,如今成了‘保护林区’,我这把老骨头连个说理的地儿都没有!”这句话,像是一把刀,刺痛了无数人的心。 或许有人会说:“她只是个普通的农民,怎么会懂得林权的复杂?”但事实恰恰相反。王桂菊的故事,折射出一场关于土地、关于权益、关于时代变迁的深刻冲突。她用双手一寸一寸地栽种、呵护的那片树林,是她一生的希望,也是她的全部生活。 然而,政策的变迁、规划的调整,却让她的梦想变成了“保护林区”的标签,变成了无法耕作、无法生存的“限制”。她的眼泪,不仅仅是对失去土地的悲伤,更是对制度变迁中那份无声的无奈。她用生命守护的树木,似乎变成了她的“罪证”。 这背后,隐藏着多少类似的故事?多少像王桂菊一样的农民,他们用一生守护的土地,变成了“保护区”,却失去了生存的空间。我们常说“保护环境”,但在这个过程中,是否有人在无形中被牺牲?是否有人因为政策的调整,变成了“无声的牺牲品”? 或许有人会觉得,这是“发展”的必然,是“城市化”的代价。但当我们站在王桂菊的角度,去感受那份岁月的重量,心中难免泛起一阵苦涩。我们是否在追求所谓的“生态保护”时,忘记了那些守护者的心声?忘记了他们的血泪? 这个故事,提醒我们:任何一项政策的背后,都应该有人性。不能让那些用一生守护土地的人,变成被遗忘的角落。我们需要一种更温暖、更公平的方式,让“保护”不再成为“剥夺”,让“发展”不再成为“牺牲”。 王桂菊的眼泪,是一种沉重的呼唤,也是对我们每个人的提醒。我们都应该思考:在追求环境与发展的平衡中,是否也能多一份理解与关怀?毕竟,土地不仅仅是物理的存在,更是承载着一代又一代人的希望与记忆。 让我们用心去倾听那些被忽视的声音,用行动去守护那些曾经用生命守护的土地。只有这样,我们的社会,才能真正实现可持续的美好未来。而你,又是否愿意为那些像王桂菊一样的守护者,发出一份声音?王桂荃 王桂荃 林木所有权 林木权属 王桂清 王桂英 王桂林 王桂松