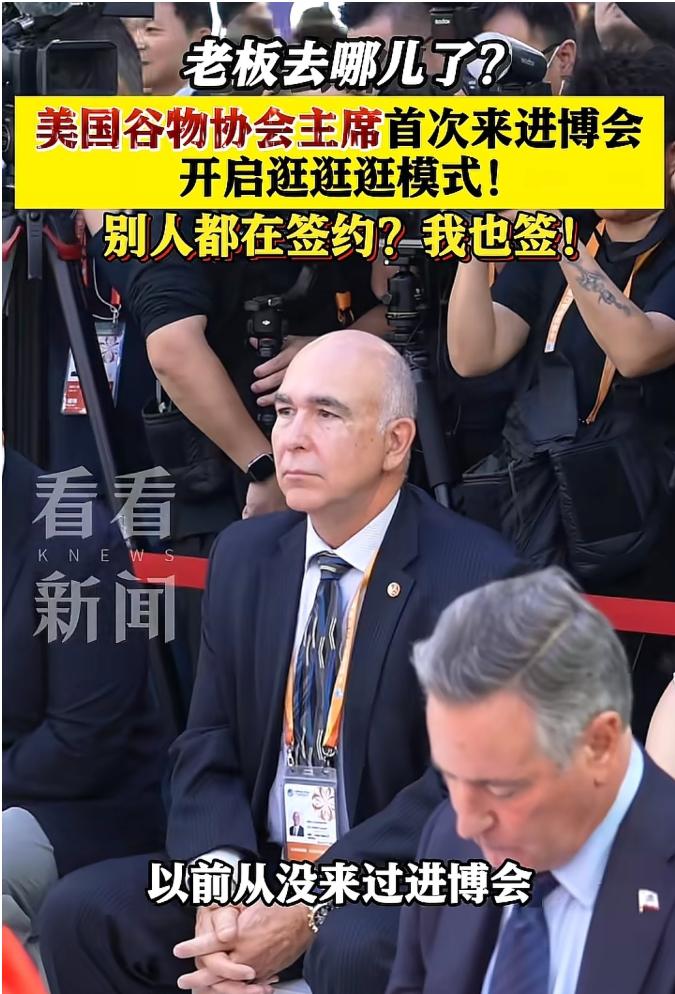

美国谷物协会主席第一次来进博会,直接被现场规模吓傻了。他自己都承认,从来没见过这么多国家、这么多企业挤在一个地方推销产品,看得他眼花缭乱。 11月,美国谷物协会主席第一次踏进中国国际进口博览会的场馆,整个人愣在原地。 他说,这辈子都没见过这么多国家、这么多企业挤在同一个地方的盛况。 其实,他的震惊并不奇怪,那是一种信息差带来的“文化冲击”,在他所处的美国农业圈里,很多人根本不知道中国的进博会已经成了全球最热闹的贸易舞台。 美国的一些主流媒体长期以来对进博会要么少报道,要么带着轻视的口气,只说那是个“象征性的活动”,更喜欢宣传自家的展会。 结果美国不少从业者对中国市场的真实面貌完全不了解,以为那边不过是一个“遥远的潜力市场”,没什么值得关注的。 美国农产品行业许多人也早就习惯了“等客上门”的舒服日子,觉得自己的东西不愁卖,这种“媒体忽视+行业懒散”的双重作用,慢慢筑起了一道信息围墙。 等他们亲眼看到进博会那庞大的国际阵容时,自然会感到震撼甚至有些茫然。 但他们的震惊来得有点晚,进博会早就不只是一个展览会,而是全球贸易新格局的缩影。 第六届时,128个国家和地区的近3500家企业参展,意向成交额高达784.1亿美元,到了第八届,这个数字又翻了一番,参展国达到155个,海外企业突破4100家,展馆面积超过30万平方米。 几乎所有世界级巨头都在这里亮相,十五大汽车品牌、十大工业电气公司、四大粮商,几乎一个不落。 更有意思的是,企业们的参展思路也变了,施耐德电气一连六年参展,每年展台都在扩大,瑞典的医科达在首届展会上展示产品后,干脆把区域总部设在上海,从“卖产品”变成“投资未来”。 像这样的转变,背后其实是对中国市场的重新认识,谁都明白,这里不只是“买方”,更是全球消费趋势的制定者。 过去那些以为美国大豆永远不愁卖的人,如今得重新审视世界格局了,巴西、阿根廷等新兴农产国的崛起,让竞争彻底白热化。 如果还抱着老一套思维,等买家上门、坐等美元进账,只能眼睁睁看着货压仓库,市场是现实的,它会让那些固步自封的人为自己的傲慢付出代价。 与此同时,越来越多国家正抓住进博会这条快车,积极融入中国市场,瑞典借“主宾国”身份大秀绿色科技,泰国展馆布置得像小镇集市,用美食文化赢订单,哥伦比亚靠一杯杯热腾腾的咖啡赢得了消费者的心。 甚至像马里、孟加拉国这样的发展中国家,也凭着免费展位,把手工艺品卖进了中国家庭。 真正推动这一切的,是中国消费市场的升级与开放。 如今的市场早已不是“别人卖什么我们就买什么”,而是“我们想要什么,全世界就造什么”。 在进博会这个平台上,中国消费者的需求成为全球创新的方向,挪威的鲜活面包蟹、尼日利亚的腰果、卢旺达的干辣椒、宜家专为老人设计的防滑地板、甚至国外小众的宠物玩具,都能迅速走进千家万户。 美国那位主席的惊讶,其实是一堂现实课:信息闭塞不再是借口,市场永远青睐那些懂得倾听、敢于改变的人。 进博会展示的不只是中国的开放姿态,更是一条商业规律,谁能最快捕捉到真实的需求,谁就能引领未来。 那些还想靠老经验过日子的,从此只能被世界远远甩在后面。 对此你怎么看? 信源:看看新闻Knews