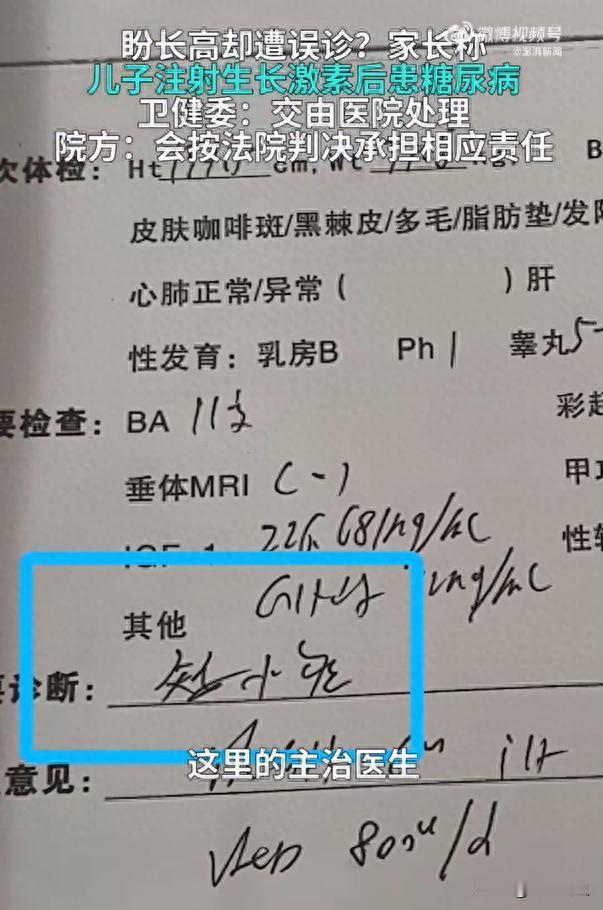

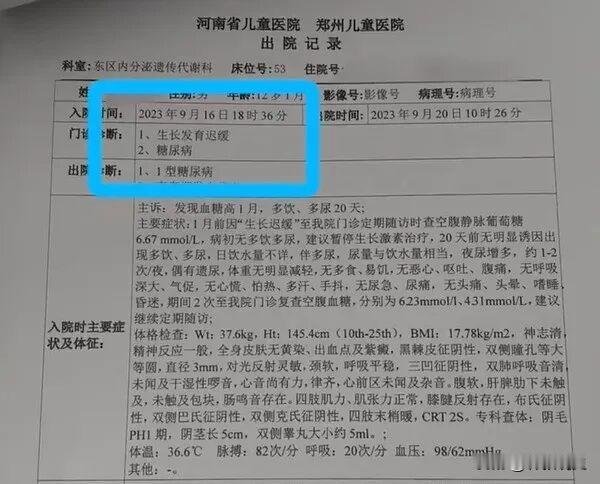

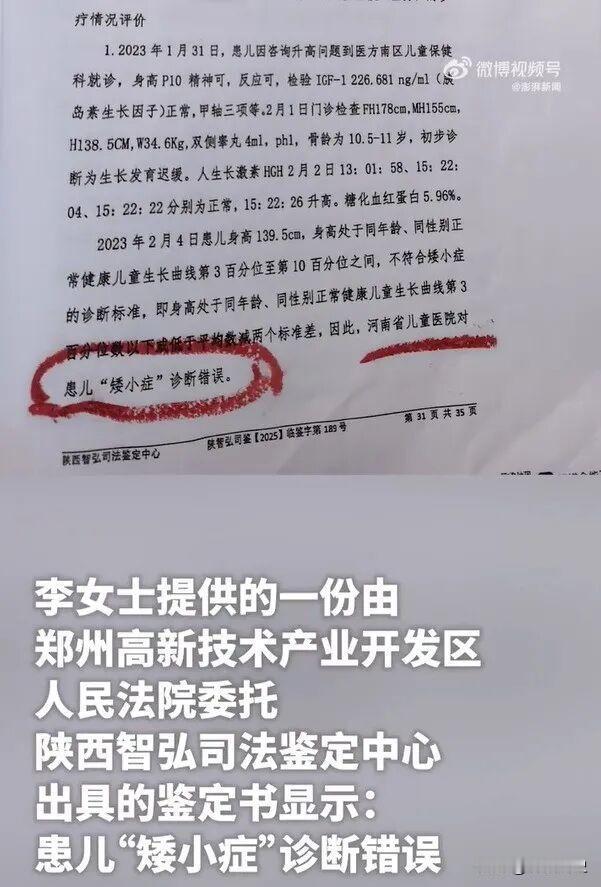

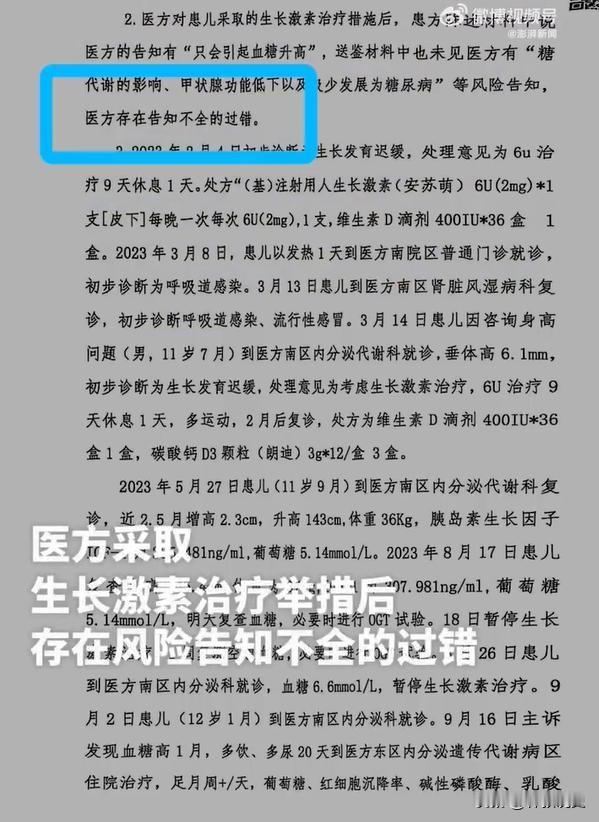

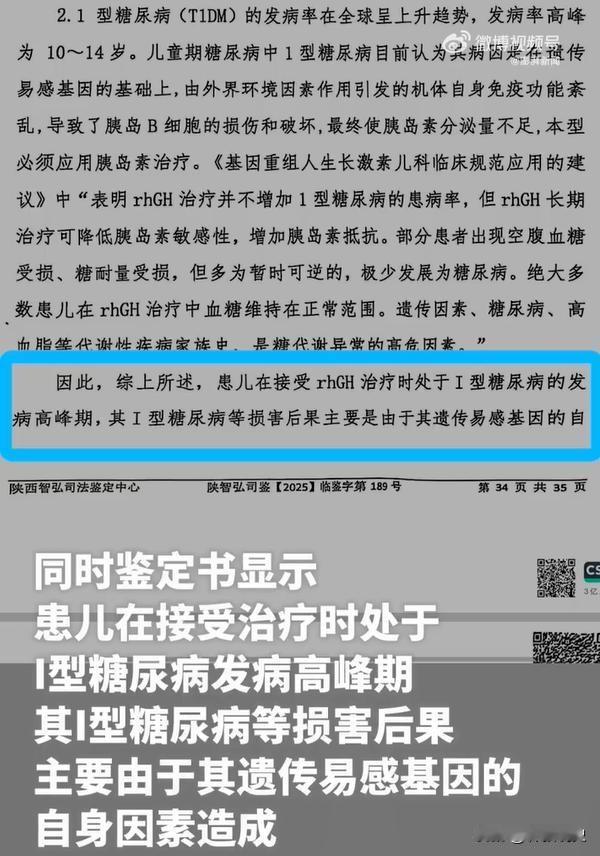

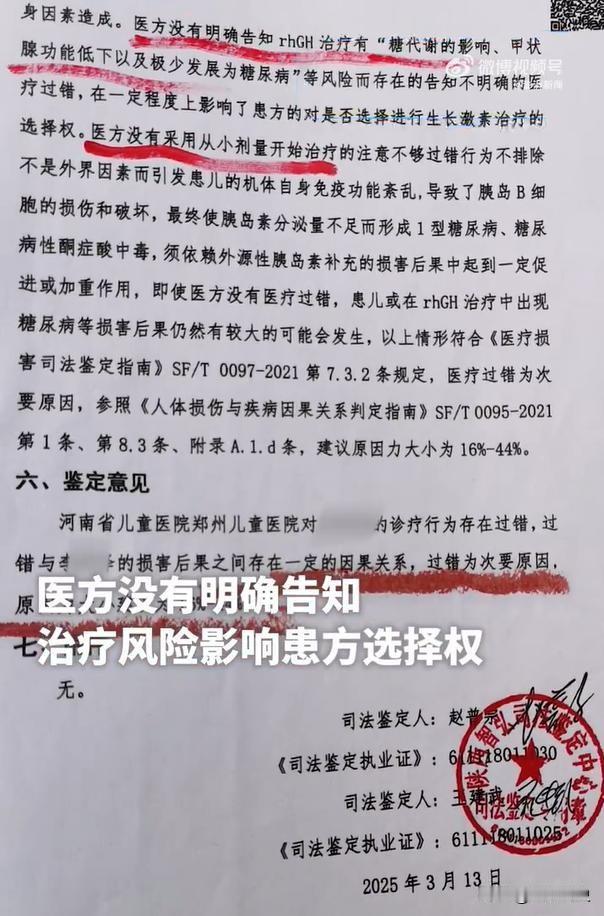

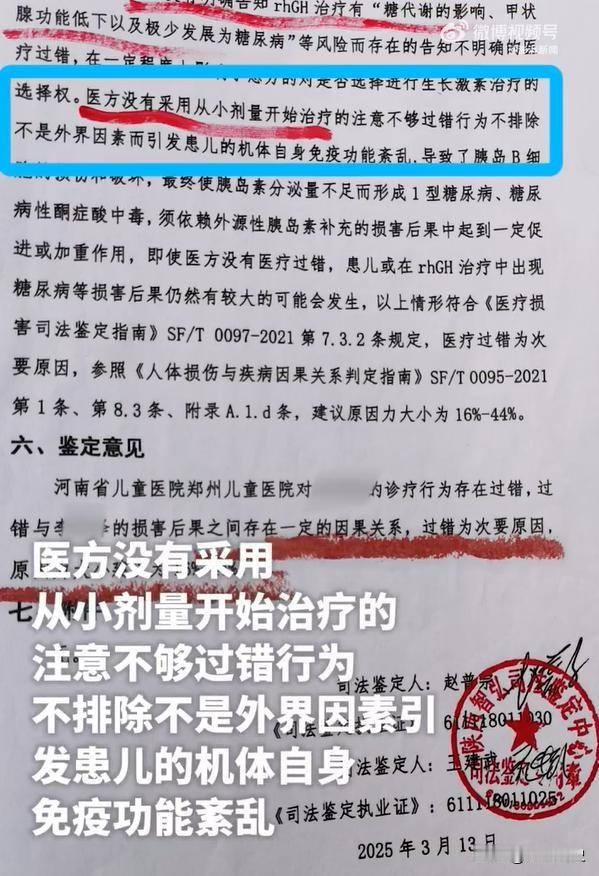

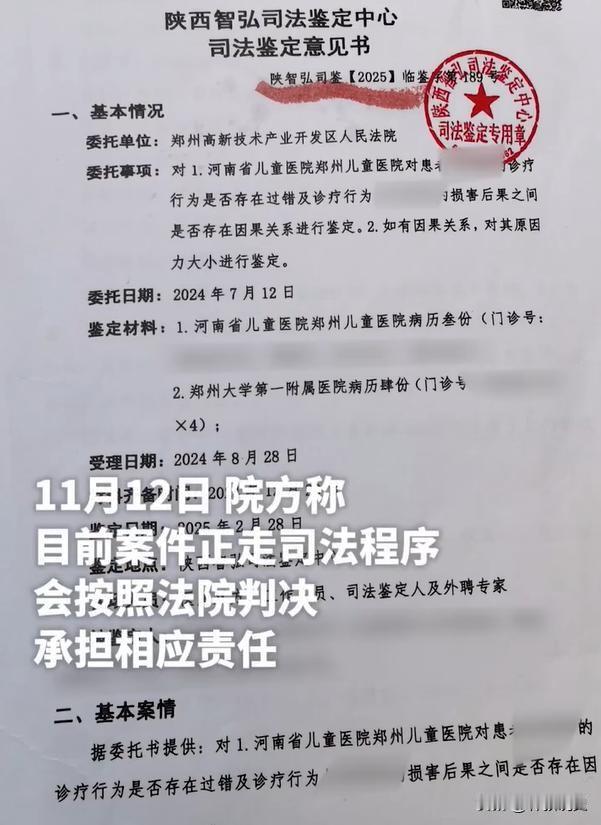

14岁男孩被误诊“矮小症”,注射生长激素半年后确诊I型糖尿病。[听歌] 河南郑州一位家长近日向媒体反映,自家孩子因身高偏矮被当地医院诊断为“矮小症”,随后接受了为期半年的生长激素注射治疗。 令人痛心的是,孩子在治疗期间被确诊为I型糖尿病,需终身依赖胰岛素。 后续司法鉴定指出,医院在诊断环节存在失误。 类似案例并非孤例,杭州一名12岁儿童使用生长激素后出现甲状腺功能异常,广州一名9岁男孩出现股骨头滑脱。 这些事件共同指向生长激素治疗的潜在风险。 医学上对矮小症有明确标准:身高须低于同年龄、同性别正常儿童身高标准的第三百分位,或年生长速度低于5厘米。 除此之外,确诊前还需排除遗传、营养、慢性疾病等影响因素。 不少家长因对孩子身高过度焦虑而盲目求医,我国有超过七成家长希望子女身高超越遗传潜力。 这种普遍心态催生了生长激素的滥用现象。 生长激素治疗存在不可忽视的健康隐患。 常见副作用包括血糖异常、甲状腺功能减退、股骨头滑脱等。 因此治疗期间必须定期监测血糖、甲状腺功能和骨龄变化。 面对身高问题,家长应保持理性。 儿童生长模式存在个体差异,“晚长”现象在临床中相当常见。 若孩子年生长速度保持在5厘米以上,通常无需过度干预。 目前,网络上针对此事件也展开了激烈讨论。 “看了真心疼,孩子太受罪了!家长也是爱子心切,谁能想到正规医院也会误诊?” “我家孩子班里倒数第三,去医院检查医生说没问题,就是遗传。现在想想真是万幸。” “生长激素真不能乱用,邻居家孩子打了半年,花了十几万,就长了2厘米,还不如多运动。” “作为过来人提醒:一定要去三家医院找专科医生,别轻信小医院的诊断!” “现在身高焦虑太严重了,到处都是增高广告,家长都快被逼疯了。” “请问怎么判断孩子是晚长还是真的矮小?我家孩子比同龄人矮半个头,好纠结。” “生长激素不是营养品,而是严肃的处方药。家长在寻求治疗时,不妨多问几个为什么,多听几家医院的意见。” “与其执着于数字标准,不如关注孩子的身心健康全面发展。” “均衡营养、充足睡眠、适度运动和良好情绪,才是促进儿童生长的最安全途径。” 亲爱的头条网友们,关于孩子身高问题,您曾经做过哪些尝试?在生长发育方面有什么经验或教训愿意分享?期待在评论区看到您的真知灼见! 信息源:澎湃新闻、齐鲁晚报