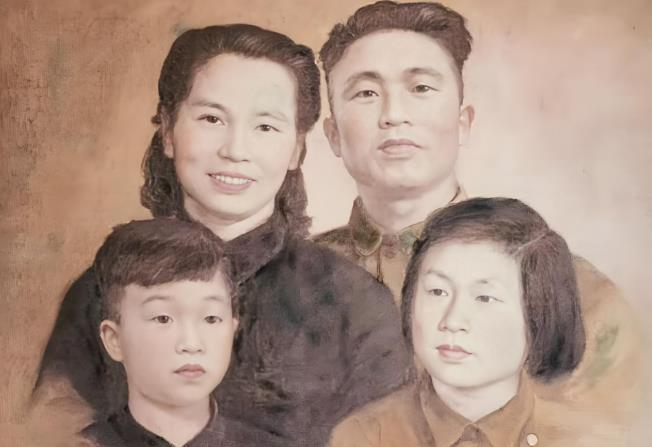

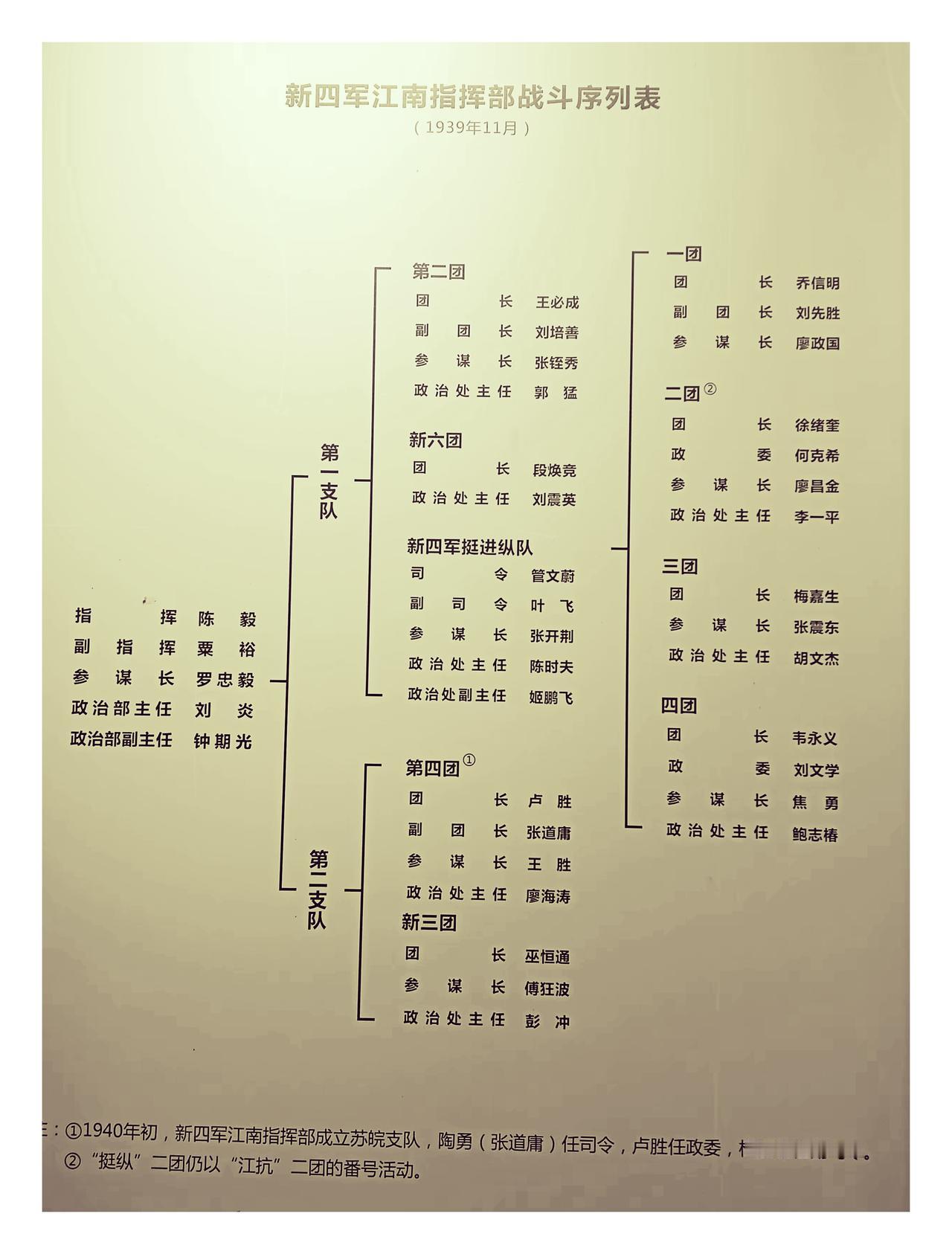

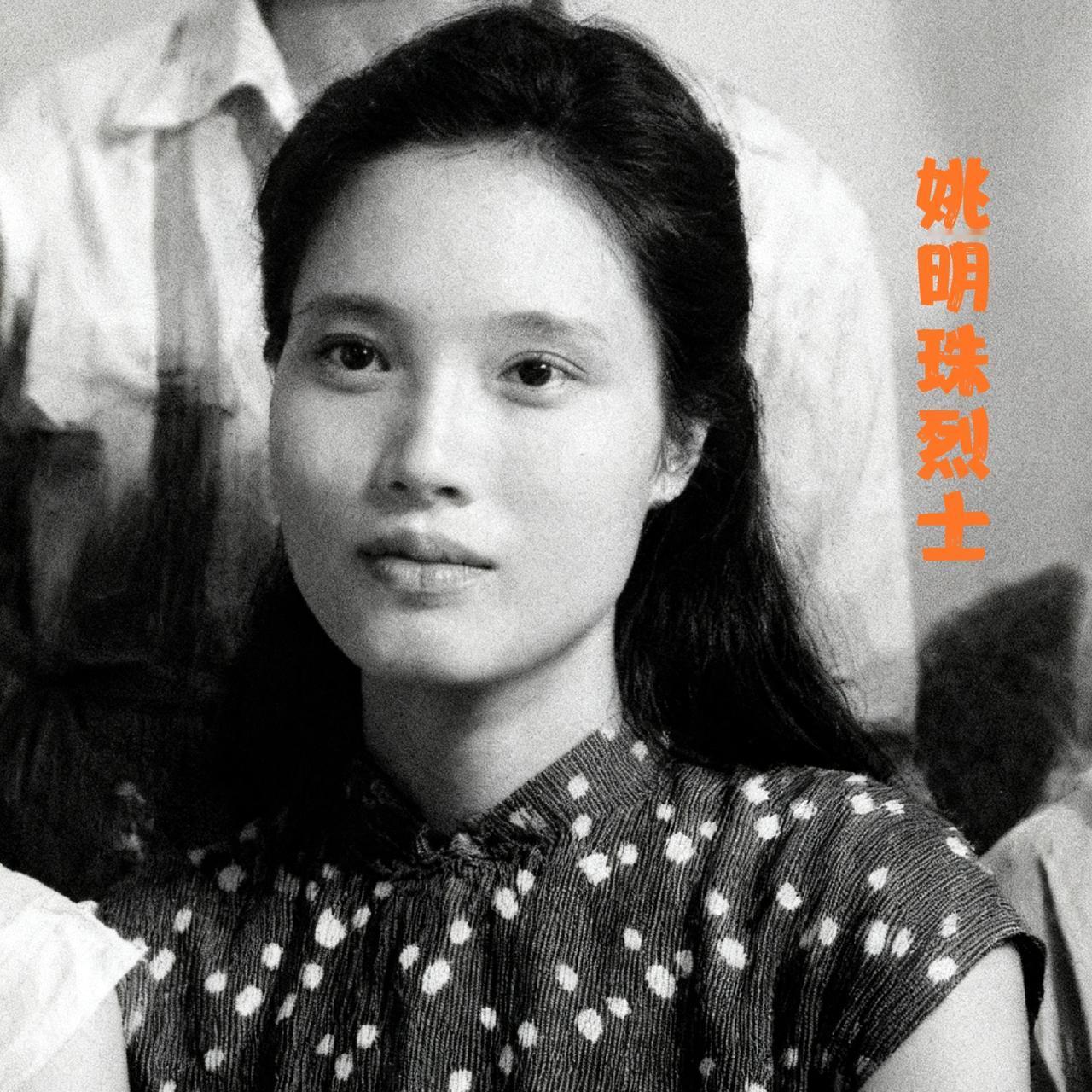

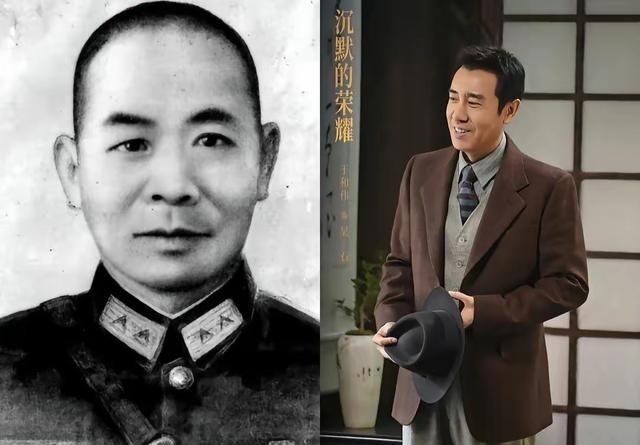

朱枫牺牲后,小11岁的丈夫朱晓光再婚,却年年在忌日携妻悼念,临终遗言让人动容。[给你小心心] 1950年6月,朱晓光在上海收到妻子朱枫在台北牺牲的消息,这位与他共同经历十二年烽火岁月的战友,永远留在了海峡对岸。 望着窗外来往的行人,他取出妻子最爱的那件深色旗袍,在院子里那棵梧桐树下埋了一座衣冠冢。 此后的每个春天,梧桐树发新芽时,朱晓光总会带着家人来到树下,令人意外的是,同行的还有他的新任妻子韩希恒和孩子们。 朱枫出生于浙江镇海朱家花园,是当地有名的富商之女。 1937年抗战全面爆发,她毅然放弃优渥生活,将金银首饰和房产陆续变卖,换成金条送往抗日根据地。 在运送物资途中,她结识了正在从事抗日宣传的朱晓光,这个比她小十一岁的青年。 当时的社会环境下,他们的结合颇受争议,按亲戚关系论,朱晓光是朱枫前夫姐姐的儿子。 但战火纷飞中,两个灵魂因共同信念紧紧相依,他们在安徽金寨结为夫妻,共同经营“战地书店”。 这家书店表面售卖文具课本,暗地里却是新四军的情报联络点,朱枫利用富家千金的身份作掩护,往返于上海和根据地之间,采购药品和印刷设备。 她总能把事情办得妥帖,连书店的账本都做得滴水不漏。 1941年皖南事变后,朱晓光被关进上饶集中营,得知丈夫在狱中染病,朱枫立即变卖剩余家当,通过关系弄到特别通行证。 她化名“周爱梅”,这个化名取自朱晓光的小名“梅君”,暗藏着她对丈夫的牵挂。 三次探监,她每次都带着不同的礼物,第一次是西药和罐头,第二次是崭新的棉被,第三次则是一笔足够打通关节的银元。 她穿着精致的旗袍,操着熟练的上海话,从容地与狱警周旋,正是这些物资和打点,让朱晓光在次年春天得以成功越狱。 1949年5月,上海解放,朱晓光被安排在新华书店工作,满心期待与妻子团聚,当时朱枫正在香港执行任务,本可立即返回。 然而一纸调令改变了一切,组织希望她赴台完成一项特殊使命。 临行前,朱枫托人带回一张字条:“梅君勿念,事成即归。”她将身边最后一件首饰,一枚金戒指交给联络人,嘱咐若有不测,便转交丈夫,谁料这次分别,竟成永诀。 1950年初,因叛徒出卖,朱枫在舟山被捕,六个月后,她在台北马场町刑场从容就义,时年四十五岁。 消息传到上海,朱晓光在梧桐树下静坐整夜,第二天,他找来石匠刻了一块小小的墓碑,将朱枫留下的旗袍、那枚金戒指,以及他们所有的往来信件一并埋入土中。 衣冠冢正对着东南方向,那是台湾所在的位置。 此后数十年,即使与善良的同事韩希恒重组家庭,朱晓光从未停止对朱枫的怀念。 卧室床头始终挂着朱枫的照片,每年6月10日,他都会带着全家人到衣冠冢前献花。 他会轻声告诉孩子们:“这里长眠着一位勇敢的女性,她为信仰付出了全部。” 2000年春天,朱晓病情危,弥留之际,他对子女留下最后嘱托:“若有一天能找到她,让我们在一起。”这个心愿成了全家人的牵挂。 经过两岸多方努力,朱枫的骨灰终于被找到并送回大陆。 当覆盖着红旗的骨灰盒抵达北京时,满头白发的朱明,朱枫与朱晓光的儿子,轻轻抚摸着盒盖,哽咽道:“妈妈,我们回家了。” 次年七月,朱枫的骨灰被安葬在镇海革命烈士陵园,遵照父亲遗愿,子女们将朱晓光的骨灰从上海迁来合葬,分离六十一年后,这对革命伴侣终于重逢。 如今在镇海中学校园内,朱枫故居依然保留着原貌,书房里的那张旧书桌,是她当年整理情报的地方;卧室衣柜里,还挂着她最爱穿的素色旗袍。 每年清明,总有许多人前来献花,其中不乏年轻学子。 这段跨越生死的守望,不仅属于一个家庭,更属于那段不能忘却的历史,在战火纷飞的年代,无数普通人选择将个人情感融入时代洪流,用生命书写忠诚。 看到朱枫和朱晓光的故事,很多网友都表达了自己的敬佩和感动。 “现在的感情来得快去得也快,而那个年代的承诺,真的是一辈子的事。” “他们不仅是夫妻,更是战友,朱晓光的悼念,既是对爱人的怀念,也是对并肩作战的战友的致敬,是对他们为之奋斗一生的信念的坚守。” “想象一下朱明那一代人,用大半生的时间等待母亲‘回家’,接到骨灰时的心情,真的无法用语言形容。” “永远铭记这些隐蔽战线的英雄,他们的事迹应该被更多人知道。” 读完了朱枫和朱晓光跨越半个多世纪的故事,最触动你内心的哪一个细节?欢迎在评论区分享你的感受 。 信息来源:·新华报业网