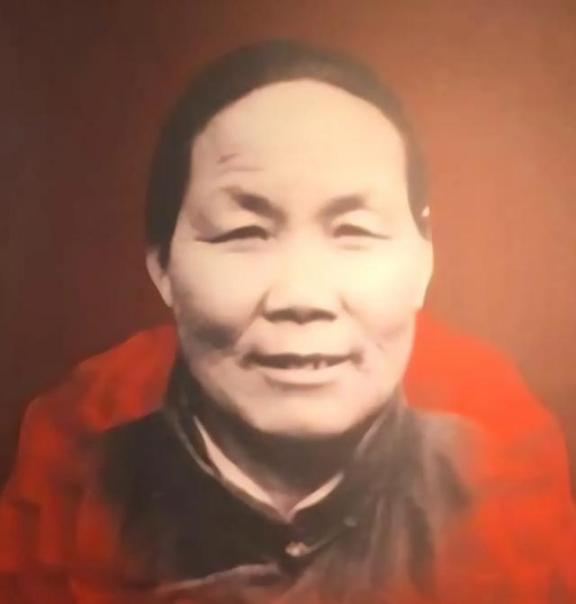

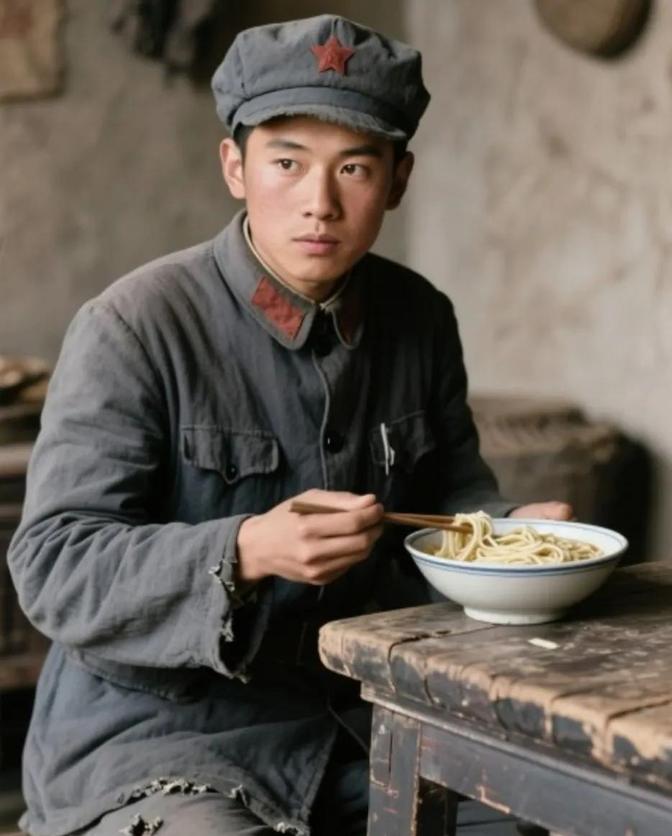

1940年,山东一大娘给八路军煮了浓稠的小米粥,饥饿的战士们狼吞虎咽。班长发觉不对劲,放下碗筷大声吆喝:“这粥有问题!” 1940年冬,沂蒙山雪封山路,一锅小米粥在破屋里冒着热气。八路军战士们饿极了,端起碗就往嘴里灌,粥稠得像米饭。班长忽然停下,盯着碗底,沉声说:“这粥有猫腻!”大娘脸色一变,屋里空气瞬间凝固,这背后,是怎样的鱼水深情? 1940年,山东临沂一带正打得火热,日伪军到处封锁,粮食被抢得精光,百姓们日子过得紧巴巴的。东盘石沟村窝在山沟里,四周是光秃秃的山坡,村头那条小溪冻成冰棱子,家家户户的粮缸都快见底了。八路军115师的战士们在那儿转战了好几天,风里来雨里去,身上军装补丁摞补丁,脸拉得老长,饿得直打晃。村里人一看这些小伙子,就想起自家孩子,恨不得把最后一口吃的省出来给他们。 这位大娘叫方兰亭,当地人喊她周大娘,五十来岁,家里穷得叮当响。她生在1889年,家里本来就没啥田地,嫁给周振苍后,两人拉扯着过日子。周振苍是个老实巴交的庄稼汉,早年去关东闯荡,回来后碰上革命同志,家里就成了联络点。方兰亭不识字,可她胆子大,帮着藏情报、传消息,从不含糊。1939年秋天,周振苍给罗荣桓同志送情报,路上让日军抓了去,拷打得不成人样,还是没吐一个字,最后头被砍了,挂在村口树上示众。那时候,方兰亭哭干了眼泪,可她没倒下,丈夫走了,她得接着干。没多久,她入了党,当上妇救会主任,带着大伙儿为受害人家讨说法,还劝当地武装头子石邦杰投了共。那石邦杰早年逃难时,方兰亭帮过他一把,这恩情他记着呢。 方兰亭带着三个闺女过日子,大闺女二闺女都帮着干活,小闺女小兰才五岁,胖墩墩的,村里人说她是方兰亭的宝贝疙瘩。那些年,日本兵三天两头来扫荡,粮食全被抢走,老百姓只能挖野菜、啃树皮,很多人腿肿得走不动路。方兰亭家灶台冷了好几天,她用筷子敲敲空缸,听着那空荡荡的响声,就知道这日子难熬。八路军战士进村那天,雪下得更大了,他们冻得手脚发僵,方兰亭从窗缝里瞧见,就招呼他们进屋取暖。战士们坐下,身上还带着雪水味,方兰亭心疼这些年轻人,他们最大的也就二十出头,最小的十六七岁,都是为打鬼子豁出命的。 方兰亭知道自家没粮,可她咽不下这口气。听说邻村一户有钱人家要找童养媳,出价二十斤谷子,她一宿没睡,第二天天刚亮,就抱着小兰去了。换回的谷子,她一粒没留,全磨成小米,熬成一锅稠粥。粥端上桌,香味直往外冒,战士们围上来,碗里堆得满满的,个个吃得狼吞虎咽。那粥稠得像饭,米粒饱满,战士们饿坏了,碗见底的速度飞快。班长赵大山平时稳当,这回也多吃了两碗,可他吃着吃着,觉得不对头,这米太新鲜了,不像平时见的那种陈米稀粥。他搁下碗,声音不大不小地说:“同志们,这粥有问题,太稠了,不寻常。” 屋里一下子安静下来,战士们停下手里的活,方兰亭站在那儿,围裙上还沾着米粒。她抹抹脸,实话实说:这米是卖了小兰换来的,为了让你们吃饱。她说完,眼泪就下来了。战士们听了这话,脸上热辣辣的,他们是来打仗的,不是来添乱的。赵大山第一个开口,全班凑钱,当天就去邻村赎人。小兰被抱回来,手里攥着块糖,趴在大娘肩上,村里人全围过来看热闹。大家伙儿说,这军民关系,就跟鱼和水似的,搅在一块儿分不开。 这事儿传开后,方兰亭的名声更大了,她也没闲着。解放战争那会儿,她推着独轮车给前线送粮,路远脚烂也不吭声。有一次,同路的同志饿急了想动车上粮食,她拦着说:“这是军粮,饿死也不能碰。”淮海战役打得最紧的时候,她带头组织妇女做棉衣棉被,手指头扎得全是针眼,新中国成立后,她还在街道上忙活,帮着搞生产互助。年纪大了,她才在家歇着,可她常说:“我这点事儿不算啥,好多人连好日子都没赶上。” 方兰亭的一生,就是老区群众的缩影。那时候的沂蒙,山高路远,可军民一条心,硬是把鬼子赶跑了。八路军靠着老百姓的粮草情报,才能打胜仗;老百姓靠着部队的保护,才能守住家园。这锅粥,不光是米那么简单,它是革命情谊的见证。