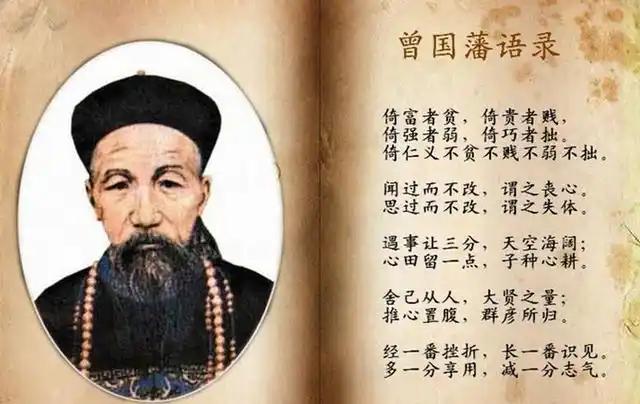

1862年,曾国藩升任两江总督,风光无限时,表叔哭哭啼啼找上门:“你可要为我做主啊!我被那县令打了20大板。”然而,曾国藩丝毫不提帮忙的事,几日后,表叔愤怒回家。 表叔回到老家时,把行李往桌上一丢,满腹委屈。他在南京住了几天,却等不来一句“我替你出头”。曾国藩连一句承诺都没给,只送了个宴席,让他被一群官员敬酒,说是“饯行”。他觉得自己大老远跑去,反倒成了别人酒桌上的点缀。 事情却在他回家的第二天急转直下。表婶翻看行李时,从包里找到那把扇子。扇面上密密一排署名,有两江总督的印记,也有各级地方官的亲笔签字。她一眼看出这是官场信号,立刻让丈夫再去县衙。表叔半信半疑,但还是带着扇子走了。 等他踏进县衙,情况完全变了。那名县令原本摆着威风的官架子,可当扇子展开后,他的手当场僵了。县令叫人搬凳请坐,态度与先前差距巨大。犯事的乡绅很快被拘押,土地也照数归还,先前被打的板子也在堂上道歉。表叔这才意识到,曾国藩是用了另一个方式帮他。 倒回到几天前的南京,曾国藩听完表叔的委屈,只让下人安排住处,并未答应插手。他知道这种地方小案若直接干预,容易落人口实,说他徇私袒护亲族。可若完全不理,又于情不合。他权衡几天,决定举办一场规模不小的宴席,让巡抚、布政使等部门要员到场,与表叔同席。 这些人受总督邀请,自然不会懈怠。席间寒暄不断,酒过数巡后,曾国藩拿出一把折扇,说要留作纪念。他写了名字,把官印押在扇骨上,接着递给在座的官员,每人都写上一笔。等扇子到表叔手里,已成了一件特殊的“凭证”。 这正是曾国藩的谋划。他不说破,只让表叔带回去。若表叔懂,就能借势解决问题;若不懂,他也算尽了情分。而表叔没看明白,才会一肚子气回乡。 这件事在地方官场流传多年,被当成曾国藩“借势行事”的典型案例。他明白当时局势动荡,新政务正需清明之风。如果总督直接降罪地方官,影响范围太广。 可通过这柄扇子,一切都顺理成章。县令看到那些署名,等于看到一整套行政体系的态度,不需要曾国藩开口,他也会自己做出选择。 这一年曾国藩刚接任两江总督,既要抚平战事,又要整顿地方。湘军自安庆北上,地方积弊多,贪虐现象严重,若不能震住下层官僚,治理难度会更大。他出身寒门,深知底层百姓经不起折腾,因此对官场欺压极为厌恶,却又清楚处事必须避嫌,否则会给改革添阻力。 因此,当表叔哭诉县令受贿打人时,他当然会管;但这份帮忙绝不可能以直接批条的方式出现。扇子的作用,在于让权力链条中的所有人意识到:总督知道这件事,并愿意让人看到他的态度。