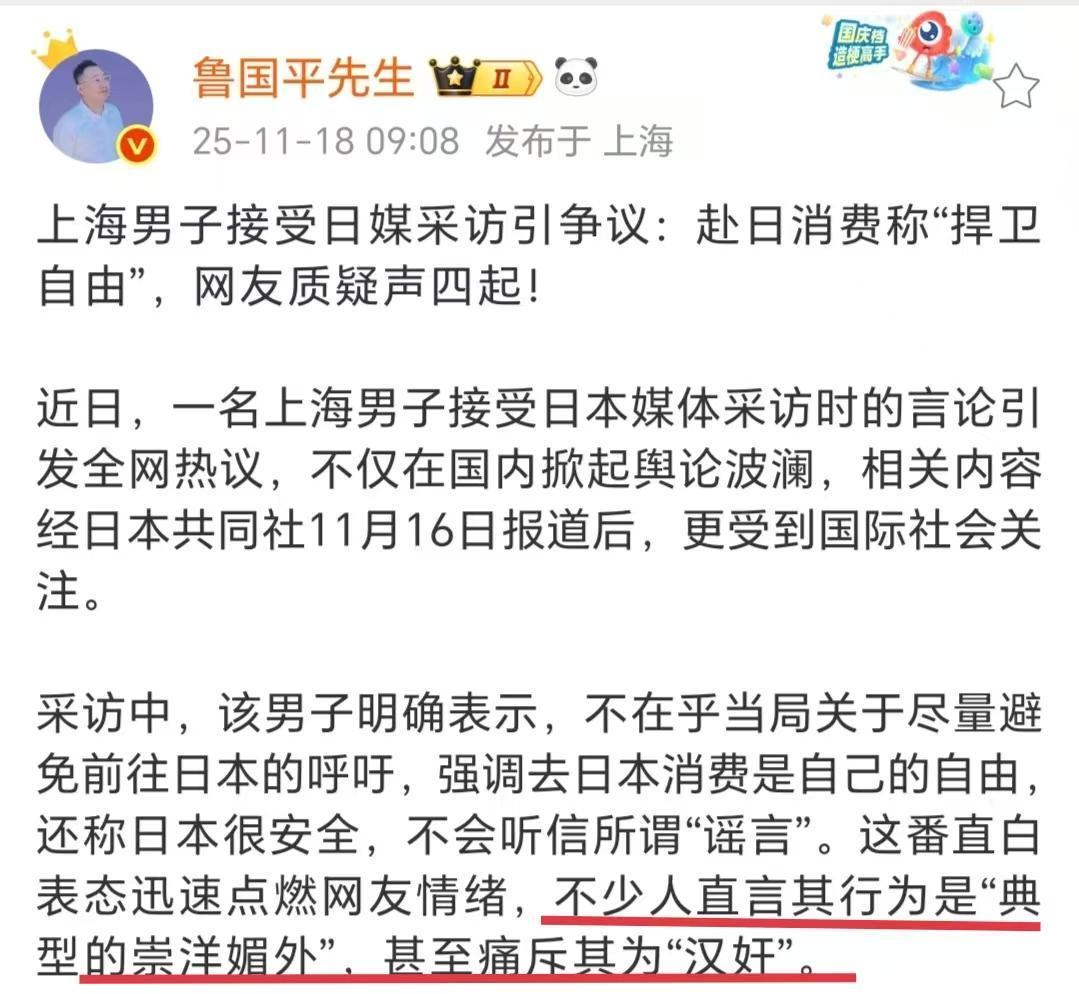

快讯!快讯! 日本媒体突然播出了在东京羽田机场对中国游客的街头采访视频。 画面里,一位上海游客说“日本很安全”,评论区立刻吵起来。看得出来,大家情绪很满,但安全这件事,不能靠一句话定性,得看场景、看信息、看准备。 就拿羽田机场说事,今年这里发生过跑道事故,航班大面积调整,这是公开可查的突发情况。国内各大枢纽机场也会遇到雷暴、流量管制,行程同样会被打乱。对比之下,结论很直白:任何目的地都有风险点,关键是出发前把已知信息摸清。 再看治安层面的常识,日本地铁、商圈有高密人流,丢失物品、偷拍骚扰这类新闻偶尔会被媒体报道。国内大型商圈、地铁晚高峰也存在类似场景。放到旅途中,做法就清楚了:贵重物品分散、夜间少走僻静路、紧急求助电话存好,不把安全感寄托在一句口头评价上。 那位北京游客提到“票买好了没办法”,这其实是成本与安全的取舍问题。国内航司、酒店和平台对“不可退”“限时退改”的规则写得很清楚,临近出发的确代价不小。国外产品也一样,特价多为不可退。解决路径并不复杂:出手前看清条款,必要时加退改服务,给自己留个余地。 争论最激烈的地方,是有人把观点上升到人身标签。国内社交平台经常出现这种节奏,国外平台也存在类似情况。回到采访本身,只有几句简短回答,不能据此给人贴帽子。就事论事,讨论出行安全,信息越具体越有用。 具体到日本旅行,气象、地震预警非常透明,交通也会及时发布停运和改道信息。国内景区与城市公交同样会发客流与天气提醒。把这些渠道订阅好,比在网上互相指责更能解决问题。 医疗与应急方面,日本药店分布密集,但语言沟通可能卡壳。国内出行,手机里的急救指南和地图标注一样重要。两边对比后,准备要点很明确:常用药备足,地址写成双语,紧急联络写在随身卡片里。 支付习惯也会影响体验。日本部分小店偏好现金或指定卡,准备不当就会耽误行程。国内移动支付覆盖面更大,但也会遇到网络不稳。统一做法是多带一手方案,别把希望押在单一路径上。 媒体拦访有时会剪辑片段,信息不完整。国内外都发生过“街采”引发误解的情况。看这种视频,最好把更多背景拼起来,再做判断,免得被一句话带跑。 行程临近时改变决定很难,这点可以理解。但如果出现明确的重大风险提示,行程方案就必须让位于安全。这不是情绪,是流程。先判定风险,再算成本,不要倒过来。 对家人沟通也一样,谁出门就把酒店、同行人、临时变更发在家人群里。国内外通用,出现问题时节省时间。 信息来源越分散,判断越稳。官方渠道、交通公告、口碑平台、在地朋友,交叉核对,减少误差。别靠一句“很安全”或“一定不安全”定调。 这次拦访引发的风波,提醒大家把注意力放回“怎么做更稳”。行前做功课,行中盯更新,行后复盘,下一次就更踏实。 旅途是可控与不可控的叠加,少点标签,多点准备,路就会顺很多。