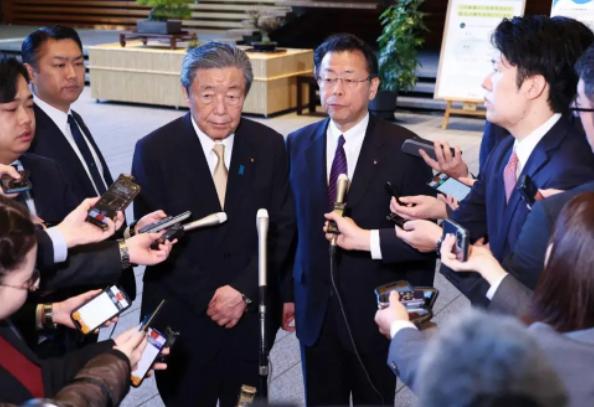

日本学者提出一个平息中国怒火的建议:过去这一招屡试不爽!这招之所以管用,核心是中日经济的互补性太实在。 早在上世纪五十年代,两国还没正式建交的时候,民间贸易就已经悄悄启动了,1953年签了第一份民间贸易协定,后来即便出了长崎事件这样的波折,钢铁这类关键领域的合作也没彻底断了线。 那时候中国缺工业技术,日本缺市场和资源,双方借着民间渠道互相搭台,其实已经埋下了互补的种子。到了七十年代邦交正常化,贸易、航空、航海三协定一口气签下来,更是把这种互相需要摆上了台面。 日元贷款也是个很实在的例子,从1979年开始,日本前前后后承诺了三千多亿日元贷款,投在255个项目上,不少基础设施建设都借着这股力。中国得到了发展急需的资金技术,日本企业也通过项目拿到了长期订单,这种双赢的模式让不少摩擦都被悄悄消化了。即便后来援助停了,这种利益绑定的惯性已经形成,不是说断就能断的。 现在这层互补关系更复杂也更深入了,中国社科院的蓝皮书特意提过,中日贸易的互补性到现在都很显著,根本不是表面功夫。 就拿产业来说,中国现在全力搞新型生产力,人工智能、人形机器人这些领域冲得很猛,但高端的半导体材料、精密机床还得靠日本货撑着。名古屋外国语大学的真家阳一就说,日本企业在这些领域还是中国企业的重要供应商,能分到实实在在的市场份额。 反过来,日本也离不了中国的产业链和市场,日本车企想保住全球份额,中国的消费市场和新能源电池供应链是绕不开的。 去年中日贸易额又超过了3000亿美元,累计双向投资快1400亿美元了,这么大的盘子谁也不敢轻易砸了。日本贸易振兴机构的理事长石黑宪彦说得直白,日本没有放弃中国的选项,这话其实就是戳破了那层窗户纸。 这种互补性在关键时刻总能起作用,今年3月王毅外长访日,两边开了第六次经济高层对话,15个政府部门的负责人坐在一起聊了快三个小时,一下就达成二十项共识。连福岛水产品输华这种棘手问题,双方都愿意约定通过监测结果再磋商,根本原因还是怕伤了经贸的根本。 日本外相岩屋毅一边提要求,一边也承诺要让国民切实感受到合作的好处,这背后都是经济利益在兜底。 日本学者田代秀敏看得很清楚,中国发展新质生产力不光是自己的事,也逼着日本企业加快研发,这种良性竞争加合作的状态,对两边都好。 他建议在高科技、康养这些领域深化合作,其实就是想把互补的盘子做得更大。毕竟中国有庞大的市场和新能源产业链优势,日本有精密制造和应对老龄化的经验,合在一起能做的文章太多了。 RCEP生效后,这种互补又多了一层制度保障,中日在这个框架下第一次达成关税减让安排,不少商品的流通成本降了下来,企业的绑定更紧了。去年有超过半数的在华日企计划扩大投资,不是他们不想选别的地方,而是中国市场和产业链的吸引力实在太具体,换地方根本不划算。 日本国内的有识之士也明白这个道理,法政大学的白鸟浩就说,得尊重中国的立场,不然东亚稳定受影响,最终还是会伤到日本的经济利益。“继承和发展村山谈话会”的藤田高景更直接,中日保持友好才能助推日本繁荣,这话其实说到了点子上。 说白了,那些学者的建议不是空穴来风,过去几十年,每次中日关系有点紧张,经贸合作总能成为“稳定器”。1990年代的历史问题争议、2010年代的钓鱼岛风波,到最后都是靠着企业间的持续合作、贸易额的稳步增长慢慢缓和下来。这不是什么高深的道理,就是真金白银的利益把两边拴在了一起。 中国这边也清楚,要是断了日本的精密部件,不少高端制造企业得停工;日本要是丢了中国市场,经济复苏更没指望。这种互相离不开的状态,比任何外交辞令都管用。今年是抗战胜利80周年,历史记忆确实会影响情绪,但经济上的实在互补,总能让人冷静下来找解决办法。 那些学者心里门儿清,政治上的分歧再闹,只要经济上的绳子没松,就有缓和的余地。过去这招屡试不爽,现在看也还是最实在的抓手。毕竟情绪归情绪,日子还得过,企业要赚钱,民生要保障,这种实打实的利益联结,才是平息怒火最管用的钥匙。