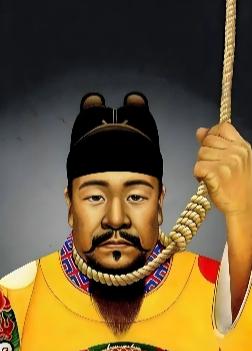

崇祯皇帝在煤山吊死后,尸体被人裹进破草席扔进浅坑,谁都以为他这一死就算了,可五年后,他却被清人请出乱葬坑,安安稳稳送进了明十三陵,还专门为他修了一座"思陵"。这事儿让后人都迷糊了:是谁干的?为什么偏偏是清朝人给他立的陵? 要理解这个看似矛盾的行为,我们需要跳出简单的善恶二元论,清廷入关后面对的最大挑战,不是军事征服,而是如何确立自身在中原的合法统治。 顺治皇帝和多尔衮虽然手握重兵,但他们很清楚,单靠武力无法长治久安,重新安葬前朝皇帝,实际上是一种精心设计的政治表演。 顺治元年五月,清军进入北京城时特意发布了一道诏书,声称是为明朝“报君父之仇”,这个说法很值得玩味。 明朝的灭亡直接原因是李自成起义军攻入北京,清军打着为崇祯复仇的旗号,巧妙地将自己定位成明朝的继承者而非征服者,这种做法在历史上并不罕见,但清朝的执行方式特别细致。 重新安葬崇祯的具体工作是由礼部侍郎沈文奎负责的,此人原是明朝降臣,对明朝礼制非常熟悉。 他在筹备过程中特别强调要按照帝王规格进行,但又不能太过奢华,以免显得虚伪。 最终选定的方案是将田贵妃墓扩建为思陵,既保持了帝王陵寝的规制,又控制了开支,这种分寸的拿捏,反映出清初统治者对汉族士大夫心理的精准把握。 清朝统治者对明十三陵的保护确实出人意料,他们不仅没有像历代王朝更迭时那样毁坏前朝陵墓,反而拨出专款进行维护。 顺治年间,清廷还特意在昌平州设立守陵户,专门负责十三陵的日常看守与祭祀。 这些措施在当时赢得了不少汉族士人的好感。著名学者顾炎武在《昌平山水记》中记载,他亲眼见到清兵守卫明陵的场景,语气中透露出复杂的情感。 顺治帝本人对崇祯的评价也颇值得玩味,在官方文书中,他称崇祯“励精图治”,只是运气不好遇到了末世。 这种评价既肯定了前朝皇帝的个人品格,又暗示明朝气数已尽,清朝取代明朝是顺应天命。 这种话语策略有效地缓解了汉族官僚的心理负担,为他们归顺新朝提供了道德台阶。 对比李自成大顺政权对明朝宗室的态度,清朝的做法确实显得更加高明,大顺军进入北京后,对明朝皇室成员进行追捕杀害,这种过度暴力反而激起了更强烈的反抗。 而清朝通过礼葬崇祯、优待明宗室,成功分化了抵抗力量,许多原本持观望态度的明朝官员,在看到清廷对待明陵的态度后,最终选择了合作。 这种做法在历史上可以找到先例,唐太宗在夺取政权后,也曾隆重安葬隋朝末代皇帝,以显示新政权的宽容与正统性。 但清朝的特殊之处在于,他们作为一个少数民族政权,更需要通过这种文化认同来巩固统治。 乾隆后来在《御批通鉴辑览》中专门提到这件事,认为妥善处理崇祯后事是清朝能够稳定统治的重要原因之一。 思陵的修建过程并非一帆风顺,由于当时清朝刚立国不久,财政相当困难,工程多次因经费问题中断。 最后还是由降清的汉族官员们集资才得以完成。这个细节很少被提及,但却很重要。 它表明对崇祯的重新安葬不仅是清廷的政治需要,也符合部分汉族官员的情感需求。,在这些官员看来,这既是对旧主的最后尽忠,也是在新朝立足的政治表态。 顺治八年,清廷在思陵举行了一场隆重的祭祀仪式,这场仪式的规格超出常规,参加者包括满汉文武百官。 仪式上宣读的祭文经过精心措辞,既表达了对崇祯个人的同情,又强调了朝代更替的天命所在。 这种公开的政治表演,向天下人传递了一个明确信号:清朝虽然取代了明朝,但仍尊重中华正统。 从更长的历史维度来看,清朝对待明陵的态度确实取得了相当程度成功,在清初数十年间,虽然反清复明的活动从未停止,但再也没有形成全国性的规模。 这与清廷巧妙的文化策略不无关系,就连以反清复明为宗旨的天地会,在他们的秘密文书中也不得不承认清朝对明陵的保护做得不错。 今天我们站在客观的立场回看这段历史,清朝为崇祯修陵既不是单纯的仁慈,也不是纯粹的作秀,这是一个新兴政权在特殊历史条件下做出的理性选择。 通过这个举动,清廷既安抚了前朝遗民,又展示了新政权的包容形象,可谓一举多得,这种政治智慧,或许就是清朝能够统治中国近三百年的原因之一。

枫叶

崇祯如果让他们找不到尸体,就好了

foxwu 回复 11-22 00:02

先见到尸体的是李自成

九幽冥空霸

政治需要 康熙还拜祭朱元璋呢