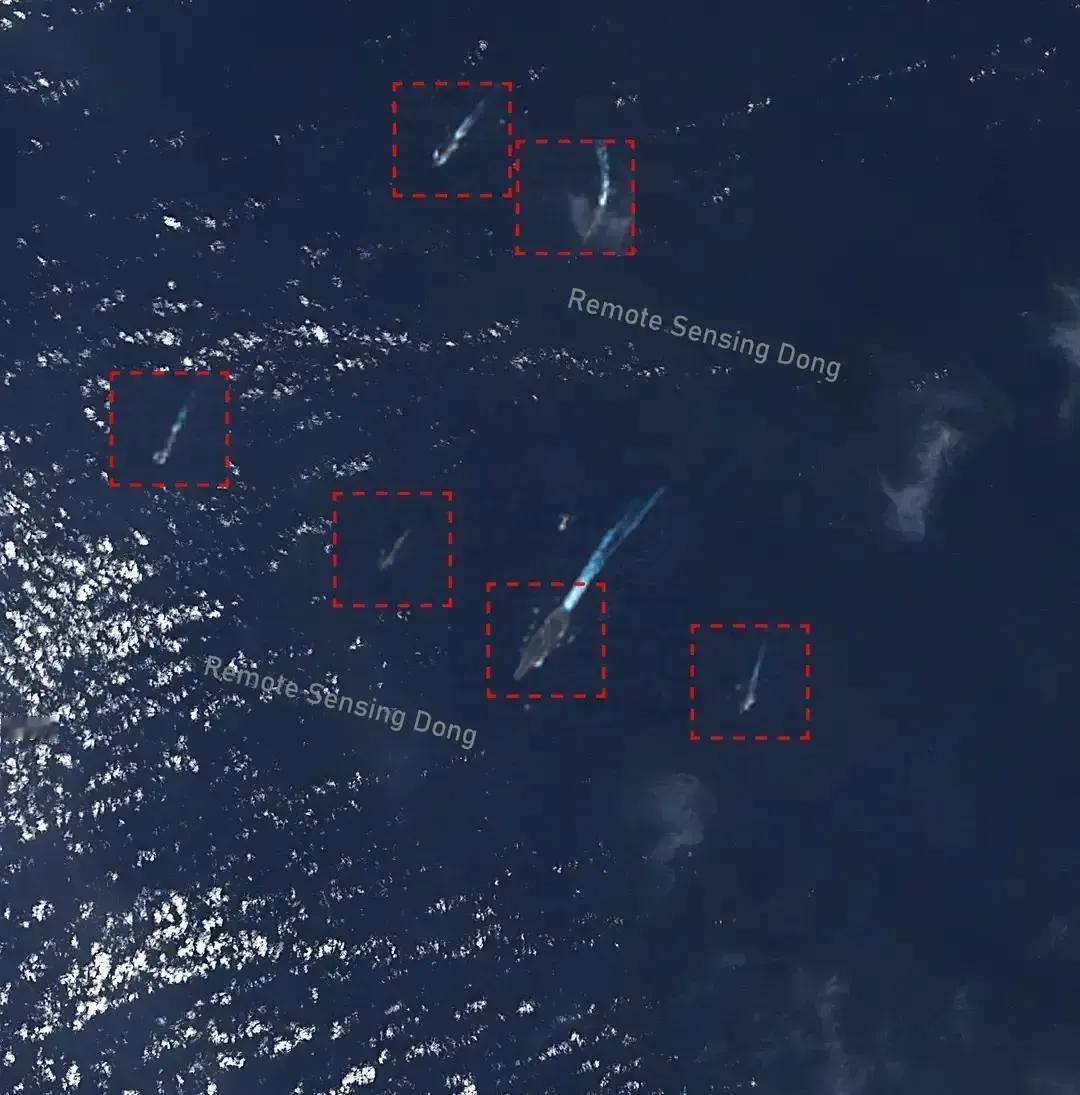

[太阳]中国国防部突然宣布了,11月20日公布的信息把焦点直指东海、台海、南海,美方近期在这三处连续出手,演训、军售、军机军舰同时推进。态度也给明白了:中方不接受任何挑衅升级。中方为什么这次表态这么硬,因为这是把话说开了:安全底线,碰不得,统一进程,拖不起。 (信息来源:南方日报南方+——“三海联动”风险上升,中国主动亮剑!) 11 月 20 日,中国国防部的一则表态引发广泛关注,将目光聚焦在东海、台海、南海这三大区域的安全动态上,直白传递出“不接受挑衅升级、全力守护区域稳定”的明确态度。 这发声绝非一时兴起,是对近期这些海域安全互动持续升温后的回应,背后藏着多方安全考量与战略权衡,既展现中方守住主权底线的坚定,也让人看清当前区域海域局势的复杂敏感。 若顺着时间线梳理,这一系列动态的核心集中在 2025 年 11 月前后,而更早从9月开始,相关海域的互动就已悄然升温。 东海、台海、南海就像区域安全的“关键地带”,成为各方动作的核心舞台。东海有常态化巡航和联合演练,台海围绕周边海空域的日常管控展开,南海则聚焦岛礁权益与航行安全问题。 这段时间里,美方和部分区域国家动作频频,联合军演、装备合作、海域巡航轮番上演,多方向的互动让原本平稳的安全氛围渐渐紧张起来。 尤其是一些联合军事演习覆盖了东海周边和南海部分区域,再加上相关装备支持的推波助澜,让本就敏感的海域问题变得更加突出,还有区域内部分势力的配合,进一步加剧局势复杂性。 从历史来看,这些海域的权益归属早有明确依据,不管是历史传承还是国际法准则,都充分支撑着中国对相关海域的主权和权益,这是维护区域海域秩序的重要前提。 而从战略角度讲,随着亚太地区在全球格局中越来越重要,这些海域的战略价值也水涨船高。部分国家想通过强化军事存在、拉帮结派搞多边合作的方式,巩固自己在区域内的影响力。 这种战略层面的博弈,间接让海域上的互动变得频繁起来。 再加上 2025 年是多个历史节点交汇的年份,区域内各国对历史记忆的重视、对发展道路的选择,都在悄悄影响着各自的政策方向,这也让海域安全问题更容易成为大家关注的焦点。 事件发展过程中,各方的互动呈现出清晰的阶段性。美国以 “印太战略” 为牵引,联合部分地区国家在相关海域推进多边军事合作,形成了多方向的联动动作。 这些行动背后,是部分国家试图构建 “小多边” 合作网络,将海域争端国际化、阵营化的图谋,本质上是霸权主义与单边思维在区域安全领域的体现。 面对复杂局势,中国始终坚持维护国家主权、安全、发展利益的核心立场,同时秉持客观公正态度,通过外交与军事相结合的合理方式作出回应。 外交上通过召见相关国家使节、发表公开声明等方式,把自己的立场讲清楚、说明白,驳斥那些不实言论,反复强调这些海域问题该用和平方式解决,坚决反对外部势力跑来干涉挑衅。 军事上,在相关海域开展常态化巡航、实兵训练和实弹演习,既锻炼了守护国家主权的能力,也用实际行动证明了捍卫核心利益的决心。 东海的日常巡航、台海周边的管控、南海的实弹巡航训练,再加上黄海的实弹射击演习,形成了全方位的维权维稳举措,既符合国际法规矩,也给区域安全添了不少稳定因素。 眼下这一局势并没有出现大规模冲突或突破性升级,还处在各方相互博弈又相互克制的阶段。中方一系列应对既有效震慑那些可能的挑衅行为,也向外界清晰传递不接受挑衅升级的信号。 虽然部分国家没有完全停止相关军事动作,但也没敢进一步突破底线,区域局势暂时处于 “威慑与克制并存” 的状态。 这种局面的形成,离不开中方一直坚持的“有理、有利、有节” 原则 —— 不回避主权问题,也不主动找事升级冲突,始终把和平解决争端放在第一位。 在区域安全层面,各方的互动确实让相关海域的安全风险有所上升,但中方的理性应对成功避免了局势失控,也让周边国家更清楚地认识到区域安全的重要性。 多数国家都选择保持中立,不搞选边站队,这为后续通过对话协商解决问题留足了空间。 对区域内那些想搞小动作的势力来说,中方的坚定立场和实际行动大大压缩了他们不当行为的空间,也让更多人看清了挑衅行为的风险。 总体而言,当前区域海域局势虽然透着紧张,但和平与稳定依然是各方的共同心愿。中方的一系列表态和行动,既是对国家主权的坚定捍卫,也是对区域和平稳定的责任担当。 未来,随着各方沟通渠道越来越畅通,务实合作不断推进,区域海域局势有望慢慢回归理性,朝着和平解决的方向稳步前行。