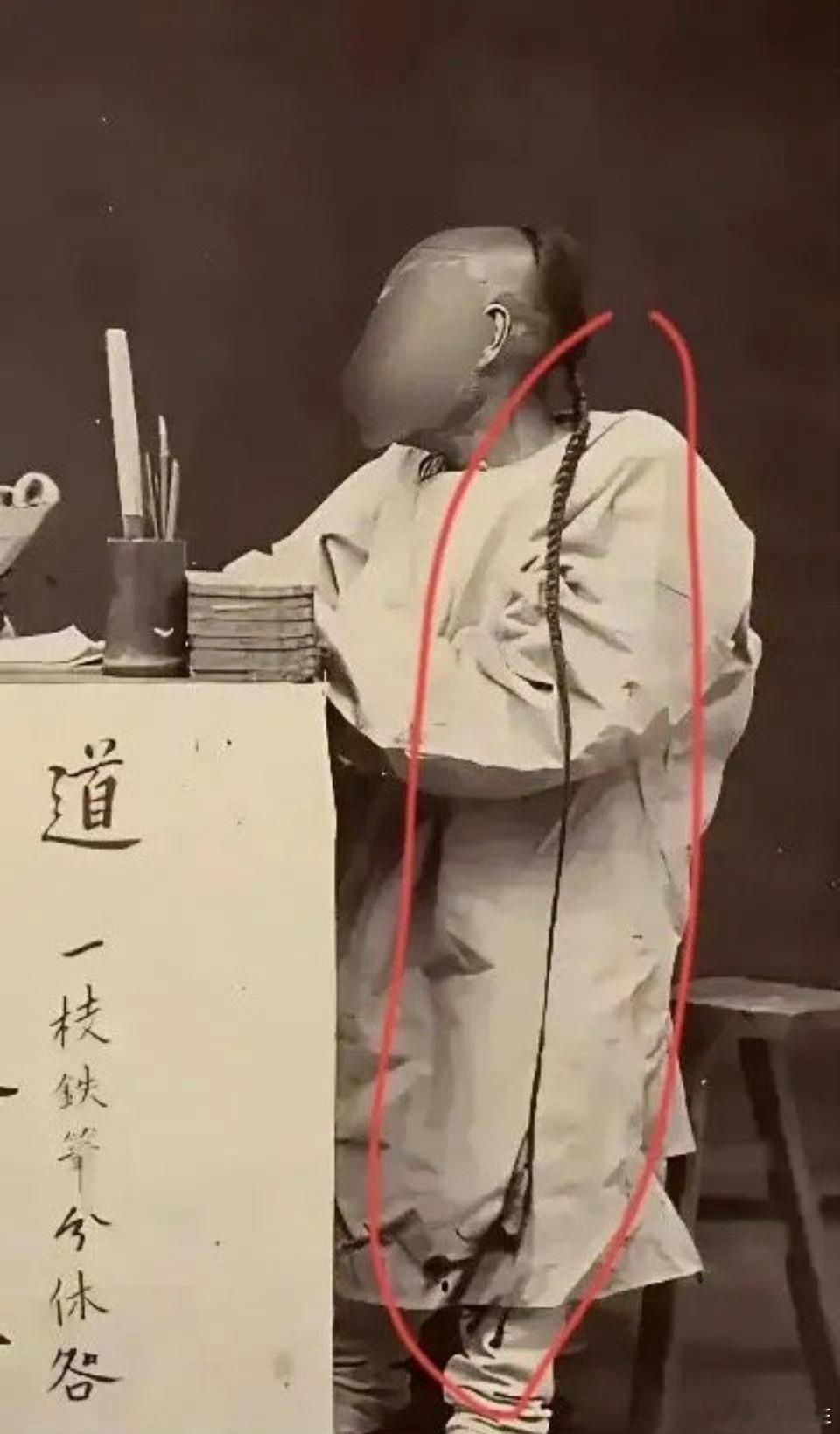

清朝男人的大辫子,睡觉碍事只是小问题,脏才是真要命。这辫子哪像电视剧里那么油光水滑,简直就是“生化武器”。 顺治二年,清廷下了剃发令,口号就是“留头不留发,留发不留头”,简单说就是不想掉脑袋就得把头发剃成满族的样式。 一开始的发型还不是电视剧里那种留半头编大辫的样子,而是“金钱鼠尾”,就是把脑袋前面的头发全剃光,只在头顶留一小块,大概就铜钱那么大,然后把这撮头发编成细细的辫子,细得能穿过铜钱眼,看起来就像老鼠尾巴。 后来到了清中叶,留发的面积才慢慢变大,大概有四五个铜钱那么大,辫子也粗了点,变成了“猪尾”,到了清末才演变成我们在影视剧中常见的“牛尾”,就是留大半头头发编成长辫。 但不管是哪种样式,核心都是要编一条长长的辫子垂在脑后,而且这辫子不能随便剪,毕竟是朝廷规定的,剪了就是违抗政令,轻则治罪重则杀头,所以不管多脏多难受,都得一直留着。 这辫子为什么能脏到让人头皮发麻?最根本的原因就是,对当时的普通人来说,洗头是件极其奢侈的事,不是不想洗,是真的洗不起也洗不起。 那时候没有现在的洗发水、护发素,普通百姓洗头能用的最多就是皂角或者草木灰泡水,稍微有钱点的人家可能会用点香油,但这些东西对底层百姓来说都不算容易获取。 更关键的是自己洗头根本折腾不来,一条长长的辫子,解开再清洗,洗完还要重新编好,一个人根本搞不定,得找人帮忙。 当时街上的剃头匠能提供洗头编辫的服务,但一次收费就相当于普通百姓三天的伙食费,对每天为了温饱奔波的人来说,这笔开销实在承担不起。 就算不找剃头匠,自己找家人帮忙,整个过程也得耗费一两个时辰,对日出而作日落而息的农民和工匠来说,时间就是粮食,哪有功夫花在洗头上? 清朝也没有自来水,取水全靠水井或者河边挑水,路途远的人家,挑一趟水都得费不少劲。 洗头需要大量的热水,烧热水又得用柴火,柴火也是过日子的必需品,不能随便浪费。 到了冬天就更麻烦了,天寒地冻,水井可能结冰。 烧热水更费柴,而且洗完头要是没及时擦干,辫子结冰变硬,不仅不舒服,还容易感冒,在医疗条件落后的年代,一场感冒都可能要命。 而到了夏天,天气炎热,男人干活的时候都把辫子盘在脖子上,汗液、灰尘、泥土全粘在辫子上,时间长了就结成硬块,就算想洗,也很难彻底洗干净。 那当官的或者有钱人家总该讲究点吧?其实也强不到哪去。 就算是达官贵人,洗头的频率也高不到哪去,最多一个多月折腾一次,他们虽然有仆人帮忙,也能用上更好的清洁用品,但辫子的打理依然麻烦。 而且那时候的清洁用品效果有限,皂角虽然能去污,但清洁力远不如现在的洗发水,洗完之后辫子还是会残留油脂和污垢,时间长了一样会有异味。 更别说那些常年驻守边疆的士兵,或者赶路的商人,他们可能几个月都没机会洗头,辫子的脏污程度更是可想而知。 长时间不清洗的辫子,不仅味道难闻,还成了各种寄生虫的温床。 虱子、跳蚤这些东西在辫子里面滋生,白天可能还好,到了晚上睡觉的时候,这些小虫子就会爬到身上叮咬,让人坐立难安。 而且辫子因为长期沾染汗液、灰尘和油脂,会变得又油又硬,摸起来就像一根木棍。 所以说它是“生化武器”一点都不夸张,只是那时候的人都习以为常了,毕竟大家都一样,谁也别嫌谁。