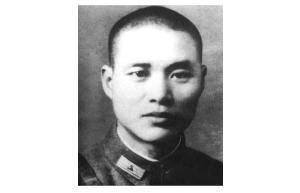

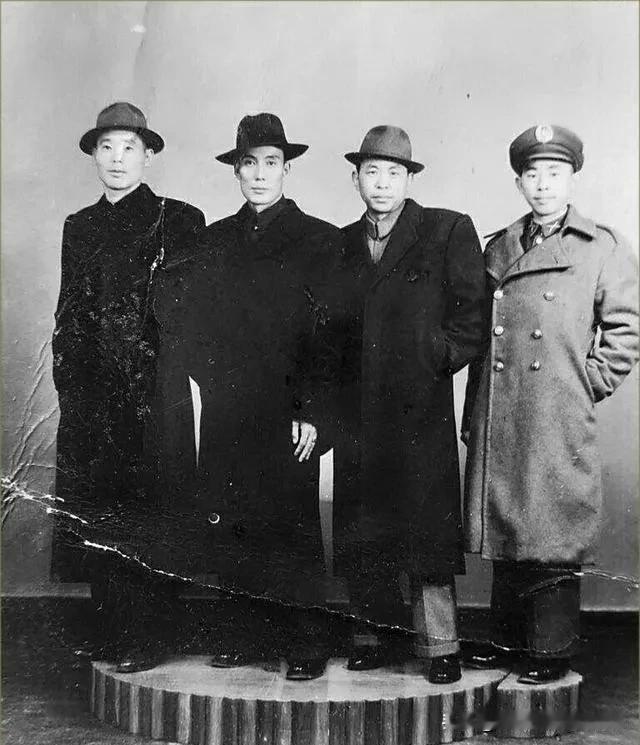

1980年,沈醉到香港看望前妻栗燕萍。临近见面前,她慌张地跟现任丈夫交代:“一会他可能要打我,你不要管,这都是我应得的!”可见面后,沈醉并没有动手,说了一番话让栗燕萍泪如雨下。 说起这次见面,那是1980年的春天。那时候大陆和香港虽然还没完全放开,但特殊的探亲渠道已经有了。此时的沈醉,身份早就变了,他是政协文史专员,那个曾经让人闻风丧胆的“沈处长”,变成了一个爱写回忆录、笑呵呵的老头。 可栗燕萍心里过不去那个坎。 咱们得把时间轴拉回到1949年。那一年的昆明,乱成了一锅粥。沈醉当时是国民党游击司令,那是被蒋介石留下来“断后”的。说白了,就是个弃子。沈醉被扣押后,为了保全家人,他把母亲和妻子栗燕萍送上了去香港的飞机。当时大家心里都清楚,这一别,可能就是永远。 栗燕萍那时候多难?她本是上海的阔太太,十指不沾阳春水。到了香港,人生地不熟,还得拉扯一大帮孩子。最要命的是,没过多久,那个混乱的年代里传来了假消息——沈醉被枪决了。 这个消息对栗燕萍来说,就是灭顶之灾。家里没了顶梁柱,积蓄很快花光。为了活下去,为了给孩子们一口饭吃,她不得不面对现实。就在这个节骨眼上,唐如山出现了。 唐如山以前也是国民党的军官,当过团长。他对栗燕萍那是真好,不嫌弃她带着一堆孩子,也没什么大本事,就是踏踏实实过日子。在那个吃了上顿没下顿的年代,这种“搭伙过日子”的温情,是栗燕萍唯一的救命稻草。所以,她改嫁了。 你若是站在道德高地上指责她“不守妇道”,那真是站着说话不腰疼。在生存面前,尊严有时候真的得往后排。 可命运这东西,最爱捉弄人。沈醉没死。 他在北京功德林战犯管理所里待了十几年,1960年被作为第二批战犯特赦了。重获自由后的第一件事,沈醉就是通过各种渠道打听妻儿的下落。当他终于联系上香港那边时,收到的却是前妻改嫁的消息。 大家可以想象一下沈醉当时的心情。他在回忆录里没怎么大肆渲染这份痛苦,但作为一个男人,心里的苦涩肯定是有的。但他同时也明白,是自己这个“战犯”身份拖累了家人,是他没能尽到一个丈夫和父亲的责任。 时间一晃到了1980年。沈醉终于有机会去香港探亲。 栗燕萍之所以让现任丈夫唐如山“别管”,是因为她心里有愧。她觉得自己背叛了感情,背叛了那个曾经在南京军官学校泳池边救起她的英雄。她甚至觉得,沈醉打她一顿,她心里反而能好受点。 那天,在九龙塘的一家茶楼里,空气仿佛都凝固了。沈醉走上楼梯,看见了满头白发的栗燕萍,也看见了站在她身边的唐如山。 沈醉没有动手,甚至连一句重话都没有。 他快步走上前,做了一个让所有人都没想到的举动——他越过栗燕萍,紧紧握住了唐如山的手,动情地说了一句话:“老唐,谢谢你!谢谢你替我照顾了燕萍和孩子们这么多年,要是没有你,她们母子恐怕早就饿死街头了。” 这一句话,直接让栗燕萍泪如雨下。 这一刻,沈醉不再是那个心狠手辣的军统少将,而是一个通透、慈悲的长者。他把自己放在了“亏欠者”的位置上,把唐如山放在了“恩人”的位置上。这一握手,把三十年的隔阂、猜忌和愧疚,统统都握碎了。 沈醉这番话,高明在哪里?高明在他看透了人生的本质。在那个动荡的年代,活着才是最大的胜利。唐如山给了他妻儿一条生路,这就是天大的恩情。至于所谓的“夺妻之恨”,在生死存亡面前,显得太轻太轻了。 后来那几天,沈醉在香港住了一段时间。他们三个人——前夫、前妻、现任丈夫,居然相处得特别融洽。沈醉和唐如山甚至还成了好朋友,两人经常一起喝茶聊天,聊过去的战事,聊现在的变化。 沈醉对栗燕萍说:“以后咱们就是亲兄妹。”这句话,彻底卸下了栗燕萍心头的大石。她不再是那个背负道德枷锁的“罪人”,而是被两个男人共同呵护的亲人。 这事儿在当时轰动不小。很多人都说沈醉“宰相肚里能撑船”,其实我觉得,这更多的是一种历经沧桑后的大彻大悟。 沈醉晚年常说一句话:“恨比爱容易,可原谅别人,才真正放过了自己。”他在功德林改造那些年,读了很多书,也想通了很多事。他知道,时代的灰尘落在每个人头上都是一座山。栗燕萍扛住了这座山,虽然姿态狼狈了点,但她没有趴下,这就值得尊重。 沈醉的选择,给咱们现代人也上了一课。 现在咱们动不动就为了点鸡毛蒜皮的事儿闹离婚、撕破脸,甚至老死不相往来。看看沈醉,那可是真的“妻离子散”,还要面对“鸠占鹊巢”的现实。可他选择了包容,选择了感恩。这不仅仅是风度,更是一种人生智慧。 抓着仇恨不放,手也会被割破;懂得放手,才能腾出手来拥抱新的生活。 沈醉晚年过得很安详,写书、会友、在这个日新月异的国家里发挥余热。而栗燕萍在香港,虽然清贫,但也心安理得地走完了余生。那个1980年的春天,九龙塘茶楼里的那次握手,成了他们三人晚年最温暖的回忆。

用户10xxx86

感动到我了

姬线鼠

唐如山头次见沈醉 应该给沈醉敬礼 一来都是国军 二来沈醉是少将 唐是团长 最多是上校 所以见到长官🉐先敬礼