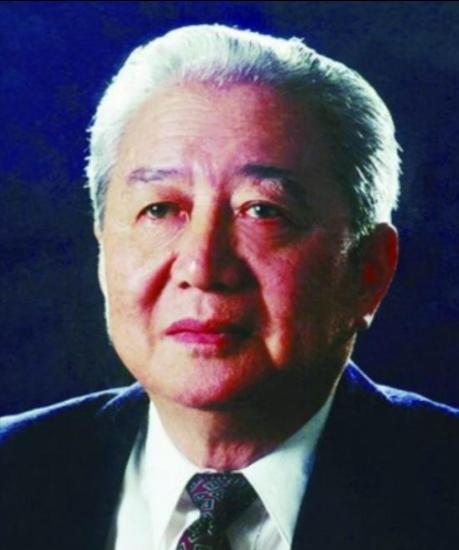

“我们上当了!”2001年,美国一招让我国堆积如山的己内酰胺产品变成废品,中石化的几位资深技术人员正感到绝望之际,一个人的出现改写了结局。 2024 年中石化石科院大厅,闵恩泽院士的等身铜像前围满年轻研究员。 有人抚摸铜像底座刻的 “科研如催化剂”,轻声说:“闵老,您的路我们接着走。” 没人忘记,23 年前,正是这位老人,救活了堆积如山的己内酰胺 “废品”。 时间拉回 2001 年春,中石化实验室的空气像凝固了一样。 技术员们盯着墙角的己内酰胺原料,眼眶通红 ——1999 年美国提高进口门槛后,这些曾支撑化工生产的 “宝贝”,成了没人要的废品,处理不当还会污染环境。 “损失太大了!” 有人叹气,直到 “闵恩泽院士来了” 的消息传来。 80 岁的闵恩泽走进实验室,第一句话就是:“把所有实验数据给我。” 他的科研贡献,从这时起再次书写:带领团队重新设计催化剂配方。 白天,他和年轻人一起调试参数,笔记上画满催化剂反应原理; 晚上,他守在实验室,盯着仪器读数,熬到凌晨是常事。 有人劝他休息,他说:“这批料救不活,化工产业链就要断!” 其实,闵恩泽的科研贡献,早在上世纪 50 年代就已开始。 那时中国炼油催化剂全靠进口,他带着团队在荒地里搭板房做实验。 没有先进设备,就用陶瓷缸当反应容器,借球磨机研磨原料,硬是摸索出 “氧化铝载体制法”,打破外国垄断,为中国炼油工业奠基。 “路是走出来的,不是等出来的!” 他常对同事说。 1964 年,闵恩泽因肺癌切除两叶肺和肋骨,医生让他长期休养。 可他仅歇了半个月,就回到实验室,继续研究催化剂改良。 此后多年,他带领团队研发出多种专用催化剂,让中国炼油技术追上国际水平。 这些贡献,让他后来被誉为 “中国催化剂之父”。 回到 2001 年的危机,闵恩泽的团队终于找到突破口。 他们研发的新型催化剂,能让己内酰胺 “废品” 重新转化为合格原料。 当第一批转化产品通过检测时,技术员们哭了 —— 不仅挽回巨额损失,更打破了美国的技术封锁,证明中国化工能自主解决难题。 这,是他又一项关键科研贡献。 2006 年,82 岁的闵恩泽又一次展现科研人的担当。 石家庄生物柴油中试装置出故障,他听说后立刻赶过去。 烈日下,他和年轻人一起拆换热器、查管道,发现是结垢导致堵塞。 他提出 “调整流速 + 设备改造” 方案,很快解决问题,保障了生物柴油生产。 现场的人都说:“闵老的科研,从来都贴着产业需求走。” 他常哼《西游记》主题曲,说自己搞科研像 “取经”,还留下名言:“科研就像催化剂,改变别人,也成就自己。” 2016 年,闵恩泽院士离世,但他的科研贡献和精神一直传承。 他研发的催化剂技术,至今仍支撑着中国化工产业;他培养的学生,成了科研一线的骨干。 2024 年的今天,闵恩泽的铜像前,年轻研究员们常来取经。 他们翻看老人的科研笔记,学习他 “国家需要什么就研究什么” 的信念。 那些被救活的己内酰胺,早已变成塑料、纤维等产品,走进千家万户。 闵恩泽的科研贡献,不仅在当时解了燃眉之急,更照亮了中国化工的自主之路。 这位 “活着的催化剂”,虽已远去,却永远在科研路上,指引着后来人。 主要信源:(中国科学院——闵恩泽的创新之道:国家需要什么我就做什么)