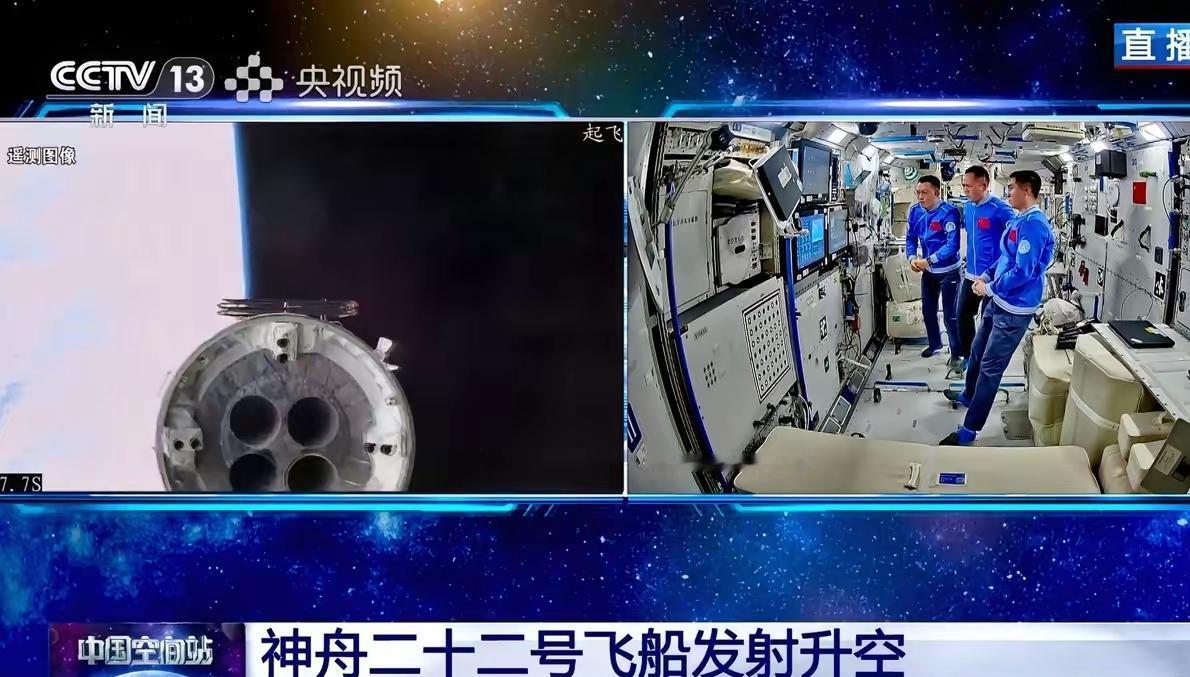

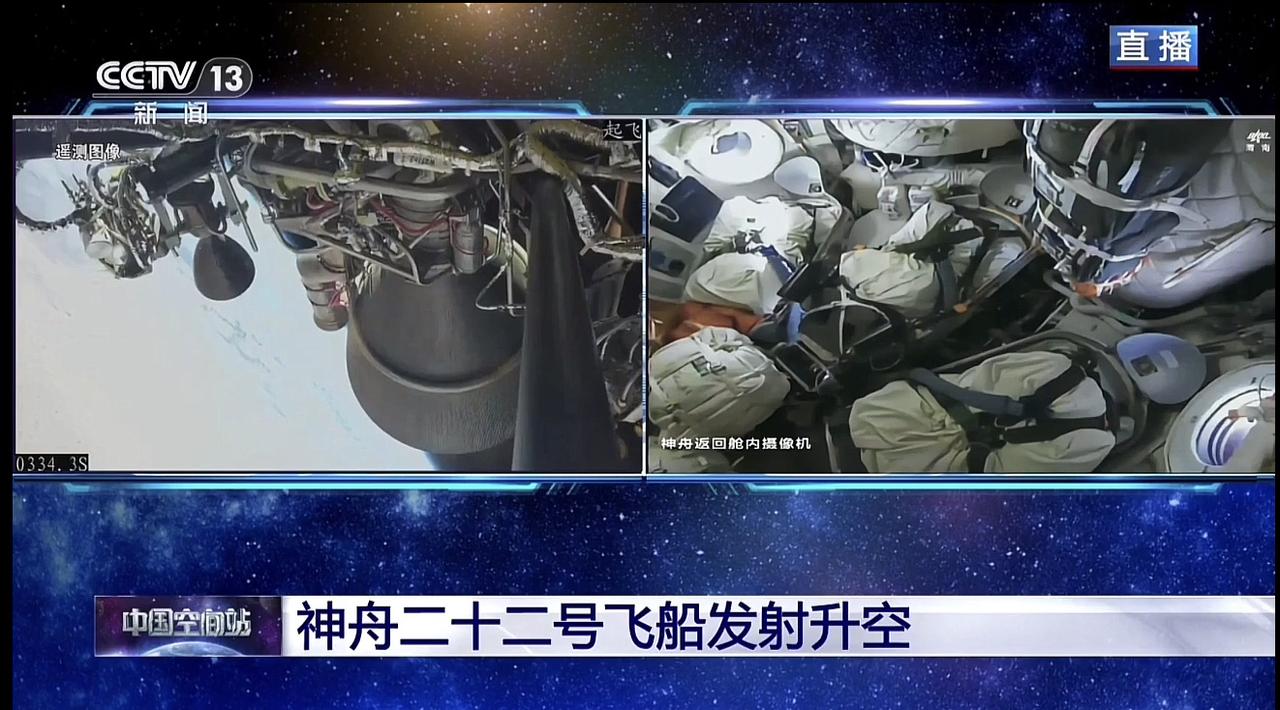

返回舱里航天员座椅堆满物资的画面太有冲击力——明明是无人的飞船,偏要按载人标准打造;说是送快递,实则是撑起一把太空保护伞。短短26天完成从接到命令到发射回收的全流程,这种应急发射能力比单纯送物资上天震撼多了。 有人琢磨着,神舟二十一乘组明明还在空间站安稳工作,离返程还早,地面为啥火急火燎搞这次发射?专家那句"安全保障"说得轻巧,背后藏的可是中国航天战略的彻底转型。这根本不是普通的物资补给,而是一场模拟真实险情的太空救援演习。想想国际空间站那些惊险时刻:舱体泄漏、设备故障、航天员急病……真等到险情发生再准备发射?太空可不等你走流程。 二十六天是什么概念?比常规发射周期压缩近一半。这意味着火箭可以长期待命、飞船提前适配、团队实现"发射不靠准备靠本能"。那些堆在座椅上的包裹,压舱石般稳稳镇住的是中国空间站永不中断的生命线。更深的隐喻在于,神舟二十二号本质上是一艘"影子飞船",它悬停在大气层边缘,随时准备撕开夜空实施太空捞人。 国际空间站依赖俄罗斯联盟号作为唯一救生艇的时代,我们亲眼见过多少被动局面。中国航天这步棋,直接把应急响应机制焊死在空间站运行体系里。未来空间站常态化运营后,可能每批航天员在轨时,都会有一艘神舟在发射场保持"热备"状态。这种冗余设计烧钱吗?当然烧。但比起航天员的生命,比起空间站资产,这笔账划得来。 回看返回舱里那些塞满座椅的物资,忽然读懂了中国航天的浪漫——他们把救生艇也变成了快递车,连应急救援都要物尽其用。下次再看到返回舱满载而归的画面,该明白那堆"包裹"里,藏着的是中国航天"永远有B计划"的底气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。