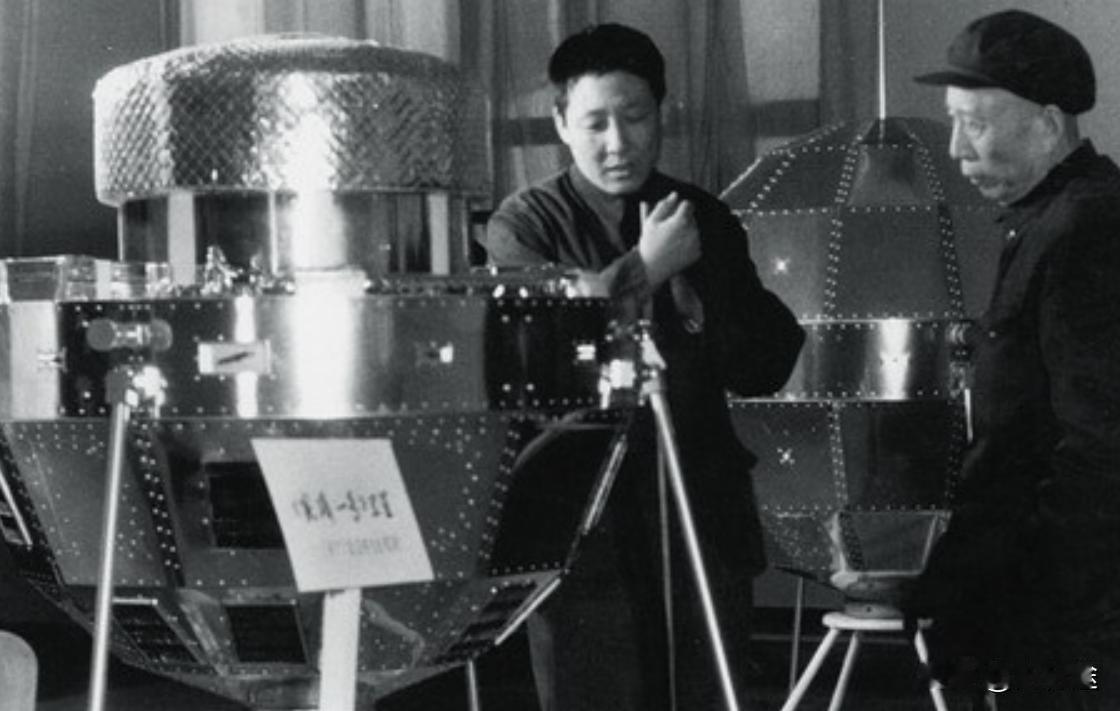

1970年,“东方红卫星”超重,孙家栋坚持拆掉毛主席像章,然而周总理却说道:“你看我们人民大会堂,哪儿也没有毛主席的头像。” 一九七〇年春天,发射场里那颗卫星吊在架子上,大家都以为就等点火了。 总体验收时,数据一刷,质量一栏突然往上蹿,整整超了十公斤,这一下谁都不敢出声。 技术人员不敢大意,把整星当成大件行李拆开查。 外壳拧松,灯光一照,金属表面到处闪着小亮点,凑近一看,是一枚枚毛主席像章;换块板子,也是密密一片头像,连小零件旁边,都别着一枚。 数量一数,往秤上一合,这十公斤几乎都让这些像章凑了出来。 那几年,毛主席像章几乎人人一块。 工人天天和卫星打交道,心里敬重,就想把这份心意一块送上天,看见空白位置顺手就贴。一个人一点,两个人一点,谁都没往“总重”上想,卫星就在这股热情里悄悄“长胖”。 往前追,会落到一九六四年的导弹阵地。 东风二号在荒地里试射,帐篷里灯光摇晃。孙家栋守在试验记录旁,对着一行行数据,盯着飞行曲线。钱学森看在眼里,记下了这个能扛事的年轻人。 东风二号稳定之后,国家开始琢磨人造卫星,总得有个总设计师。 挑人的时候,钱学森把孙家栋推了出来。孙家栋话不多,只说一句:国家需要他去哪,他就去哪。 一九六七年,“东方红一号”正式任命他当总设计师。 工程组早有一摞方案,功能一条连一条。现实是,西方技术封锁,核心资料拿不到,设备买不来,国内经济和工业基础都薄,高精度仪器紧缺,时间又紧,纸上的东西照着做,很容易吃不消。 图纸摊在桌上,箭头和符号挤在一起。 孙家栋越看越觉得,该收一收。他圈出几条底线:这颗卫星,只要做到上得去,地面抓得到轨迹,望远镜看得到,电台能从天上听到《东方红》。围着这四条转,能砍的设备就砍,能简化的功能就简化,让卫星先“瘦下来”。 等到一九七〇年发现多出来十公斤,大家心里立刻绷紧。 会议室里图纸铺了一桌,有人提议从别的部位“抠肉”,把结构件做薄一点,用加强设计兜着;有人想着在火箭那边再挤一点动力,让推力硬扛这十公斤。 最直接的一条路,其实就摆在眼前,就是把这些后贴上去的像章全部拆掉,让卫星回到原本的质量线。问题在于,这几个字不好说。 大家都清楚,“拆像章”不轻,敬意是工人的真心,政治上也要掂量。 孙家栋在一旁听,心里算的是另一笔账。导弹试验那些年,让他习惯先看底线。 卫星如果带着这十公斤飞上去,一旦出偏差,整个任务都得买单。 他最后把话摊在桌上:真正对毛主席负责,是保证卫星安全入轨,而不是在外壳上多挂几斤金属。这一句,把问题戳破,他也等于先把这口锅扣在自己头上。 后面怎么走,就得看更高一层的主意。 不久,周恩来来到研制队伍慰问。孙家栋抓住机会,把超重情况、像章来历、技术风险和自己的打算一件件说清。屋里安静下来,所有人都在等那句定心的话。 周总理低头想了片刻,抬头说:“你看我们人民大会堂,哪儿没有毛主席头像?我支持你。”这一句,把心里的弯路拉直了。 毛主席的形象早已遍布全国,不会因少几枚像章就打折。 他又交代,把这些像章一枚一枚收好,将来放到航天博物馆里,让后人看看,当年工人怎么把敬意贴在卫星上。 装配现场那几天,大家戴上手套,用小工具一点点撬开每一枚像章,生怕刮花舱体,也不想对工人的心意太粗糙。 等全部拆完,卫星重新过秤,数字从红区退回安全区,发射条件才算真正达标。 一九七〇年四月二十四日凌晨,长征火箭点火升空,火焰拖出长长一条,把“东方红一号”送出大气层。卫星顺利入轨,地面抓到信号,《东方红》的旋律从广播里传出来。很多人抬头看着夜空,只觉得天上多了一颗属于中国的星。 对外界来说,这是一枚写进世界航天史的人造地球卫星;对熟悉内情的人来说,那十公斤的去留,是一场有分量的选择。多出来的重量留在地上,把最稳当的方案送上天,这种拎得清的劲头,是那一代工程师共有的脾气。 时间往后推几十年,孙家栋一直没从这条路上下来。 二〇一三年前后,很多同龄人已经在家抱孙子,他八十四岁,还在航天一线。北斗卫星导航工程总设计师,是他;风云二号静止气象卫星总设计师,也是他。他常说一句话:“国家需要,我就去做。” 在他身边,还站着一排名字。 郭永怀在飞机失事时,用身体护住装着实验数据的包;于敏在氢弹理论阵地上一守几十年;黄旭华为核潜艇事业隐姓埋名三十年。《国之脊梁》把他们的脸一张张印在书页上,看着不张扬,却顶得住风浪。 很多年轻人翻到这些故事,也会明白,真想“追星”,该把目光分一点给这些深夜对着图纸的人。