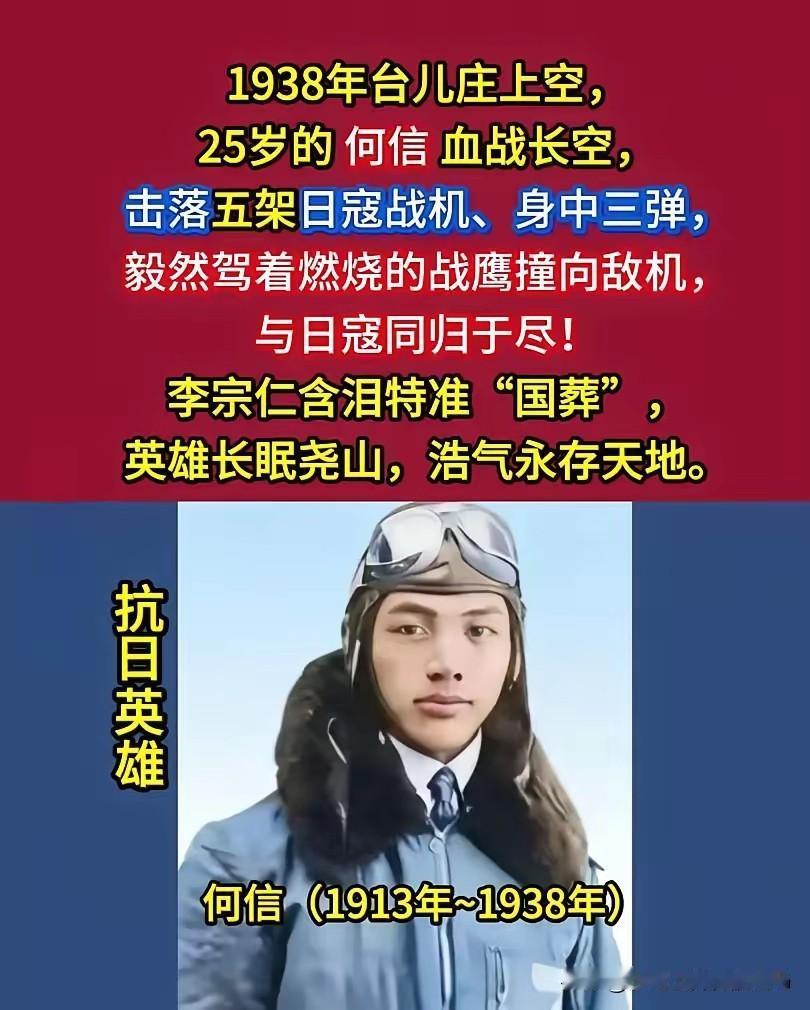

1938年,25岁的飞行员何信在台儿庄上空用生命诠释了何为“誓死不退”。击落五架敌机、身负重伤后,他最后一滴血选择了最壮烈的升华——驾机与敌同归于尽。英雄魂归故里,葬于桂林尧山。 引擎的嘶吼声快要刺破耳膜。 1938年3月25日的天空,不是蓝色的,是一种混合了硝烟、铅云和死亡气息的浑浊灰黄。何信感觉自己的左臂像被烙铁穿过,温热的血正顺着飞行服的皮质表面往下淌,流到坐垫上,黏糊糊的。 几分钟前,一架日军九五式舰战的机枪子弹,打穿了他座机伊-15的机身,也咬穿了他的皮肉。视线有点模糊,可能是失血,也可能是汗水流进了眼睛。但他脑子里清楚得很,仪表盘在眼前晃动,油量表指针在危险区域颤抖,而周围,还有苍蝇一样讨厌的敌机在盘旋。 他才二十五岁。这个年纪,很多人在读书,在恋爱,在憧憬未来。何信的青春,全刻在了这架伤痕累累的战机里。他是广西桂林人,家境不算差,本可以走一条更安稳的路。 可“九一八”、“一二八”这些词,像针一样扎在那个时代每个年轻人的心上。报考航校那天,母亲哭了,父亲沉默地抽了一夜烟。他没说太多大道理,只是觉得,天上不能只有敌人的飞机在飞。 台儿庄的地面,正打成一锅滚烫的粥。孙连仲的部队在用血肉填防线,鬼子每前进一步都要付出血的代价。天空,是另一条战线。中国空军的力量太薄弱了,飞机少,损耗快,补充难。 每一次起飞,都知道可能是最后一次。何信今天已经够本了,甚至血赚——他打下了五架。僚机里的兄弟在无线电里喊过他的名字,声音带着狂喜和哽咽。但他没力气回应了,剧烈的疼痛和急速的失血让他一阵阵发冷。 就在这时,那架刚刚被他击伤、拖着黑烟试图脱离的日军轰炸机,又晃晃悠悠地出现在他的斜前方。那是一架九六式陆攻,体型庞大,像个垂死的钢铁怪鸟。 何信知道,这架飞机如果带伤逃回去,修一修,不久后又会满载炸弹,扔在武汉、重庆,扔在任何一座中国城市的头上。里面的鬼子飞行员会活下来,喝清酒,庆祝自己“幸运”生还,然后继续屠杀。 这个念头,比伤口的疼痛更让他无法忍受。 油快没了,子弹也告罄,身体里的力气随着血液一点点流失。回去?也许能迫降,也许不能,听天由命。但眼前,有一个更确定的选择。无线电里传来嘈杂的指令和惊呼,他好像听见了,又好像没听见。 他轻轻拉动了操纵杆,这架陪伴他出生入死的伊-15,像个忠诚但疲惫的老伙伴,发出最后的呜咽,机头艰难地抬起,对准了那架企图逃窜的轰炸机。 没有慷慨激昂的呼喊,没有多余的表情。那一刻非常平静,平静得能听见自己粗重的呼吸和心脏沉重的搏动。他也许想起了桂林尧山下的家,想起了航校第一次单飞时的蓝天,但更多的,是一种极致的清醒:这是最有效的办法。用我这架即将坠毁的飞机,换你们一整机和未来的无数颗炸弹,值。 加速。俯冲。 天空中的两道轨迹,一道仓皇,一道决绝,最终交汇成一个炽烈的火球。那声巨响,地面苦战的士兵们听到了,他们抬起头,看见一团浓烟和火焰如悲壮的烟花般绽开,然后纷纷扬扬,洒向养育了他的中华大地。这不是简单的撞击,这是一道用生命刻在长空的计算题,答案只有一个:不退。 何信的遗体后来被找到,运回了桂林,安葬在尧山。他的墓,朝着北方,朝着他陨落的方向。青山有幸埋忠骨。他成了“台儿庄上空的三烈士”之一,被永远铭记。 可我们常常只记住了“撞机”这个壮烈的结果,却容易忽略那决定性的几秒钟里,一个年轻灵魂所经历的一切:剧痛、眩晕、对家园最后的念想,以及超越这一切的、冰冷如铁的战术决断。那不是情绪的失控,恰恰是理性与勇气的巅峰。在绝对劣势中,飞行员的身体和飞机,是最后也是唯一的武器。 那年月的中国空军,太多这样的年轻人。他们从航校毕业到血洒长空,常常只有几十、几百个小时的飞行经验,就不得不面对训练有素、装备精良的日本“王牌”。他们是在用一代人的鲜血和生命,为羸弱的国家争夺一片象征尊严的天空。 何信的选择,是那个绝望与希望并存的年代里,最极致的抗争姿态。他们知道可能赢不了,但他们用行动告诉敌人:你永远别想赢得轻松。 如今,尧山上松柏常青。我们很难想象,一个二十五岁的生命,如何能有如此决绝的力量。也许答案就在那个时代本身——当山河破碎到无处可退时,“誓死不退”就不再是一句口号,而是千万个普通人,在各自的位置上,用生命履行的最后承诺。何信把他的承诺,写在了台儿庄上空的烈焰里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。