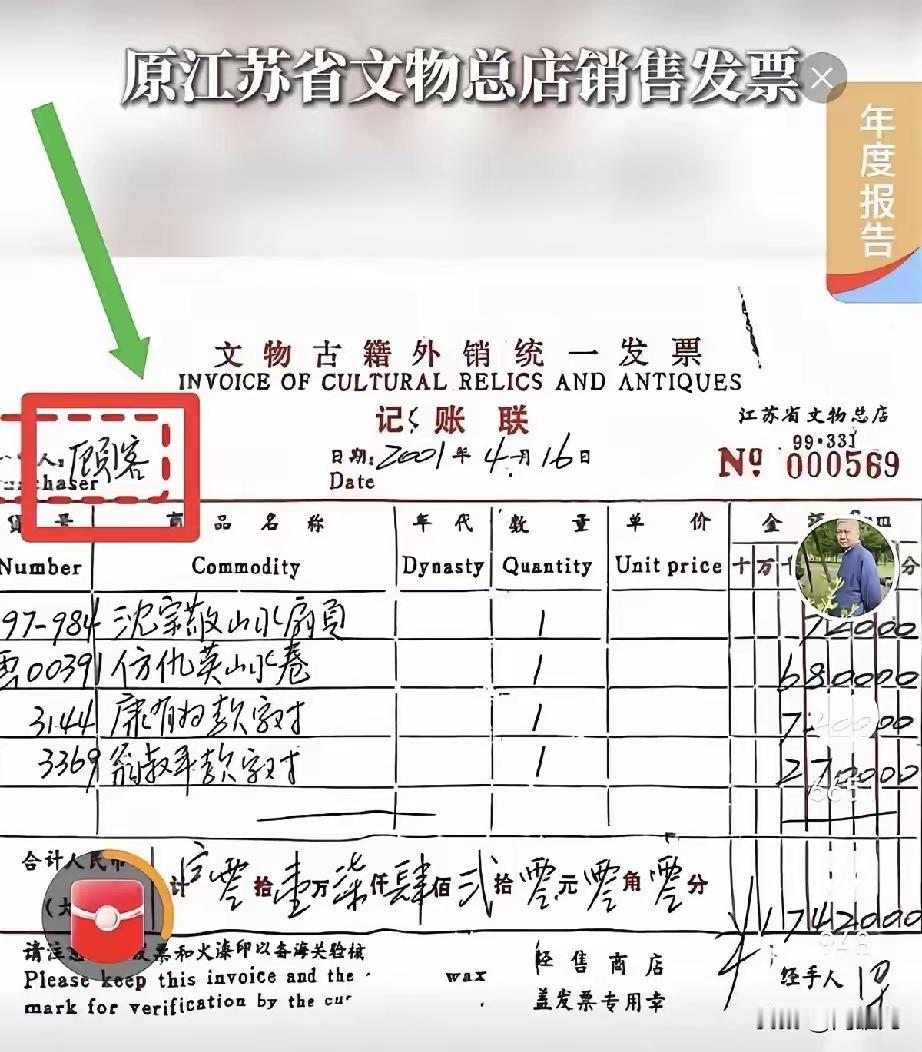

南京博物院这事儿, 果然就像鲁迅说的:中国公共的东西,实在不容易保存。如果当局者是外行,他便将东西糟完,倘是内行,他便将东西偷完。而其实也并不单是对于书籍或古董。 ——鲁迅《谈所谓“大内档案”》 以前读鲁迅只觉得枯燥乏味、夸张刻薄,现在回过头再去看,只觉得错把珍珠当鱼目,真是字字珠玑,一针见血!他的刻薄之下分明是满腔深情与悲怆…… 初读这段话,觉得这老头儿嘴真毒,一竿子打翻一船人,把管事的说得不是蠢就是坏。可经历了这些年,再看到南京博物院这类事,后背一阵发凉——鲁迅哪里是在夸张,他分明是拿着手术刀,把一种绵延不绝的“病灶”给精准解剖了。 南京博物院这事儿,简直是鲁迅论断的“经典案例教学”。捐赠人庞增和1959年捐出137件家藏,那是把整个家族的文化传承托付给了国家。这批“虚斋旧藏”进了博物院,按说是进了最专业的保险箱。可结果呢?五件珍品不翼而飞,其中一幅甚至差点出现在拍卖场上,标价近亿。院方轻飘飘一句“当年鉴定为伪作,已调剂处理”,就想了结。鉴定记录遮遮掩掩,处置流程无影无踪,这操作,完美演绎了什么叫“内行偷完”。 为什么说这是“内行偷”?因为外行干不了这活儿。外行顶多是保管不当,让文物受潮、虫蛀,那是“糟蹋”。而内行,才懂得如何利用专业的壁垒、制度的模糊地带,完成“偷梁换柱”。他们知道哪些东西值钱,懂得如何用“学术鉴定”作为外衣,更清楚“调剂”“划拨”这些术语能掩盖多少秘密。鲁迅的可怕预见在于,他点破了:最大的破坏力,往往不是来自无知,而是来自拥有专业权力却失去敬畏之心的“内行”。 他们不是不懂,是太懂了,懂得如何让公共财富在程序的掩护下悄然流失。 这病根,鲁迅在近百年前就诊断清楚了。他写《谈所谓“大内档案”》,说的是清朝内阁大库的档案被官员、学者们你偷我捡,当废纸卖的荒唐事。他痛心疾首的不是东西没了,而是整个系统对“公共之物”那种根深蒂固的漠视与僭越。东西到了“公家”,仿佛就成了无主之地,外行随意处置是浪费,内行近水楼台便成了私藏。公共信托的责任,在私人利益或懒政怠政面前,脆弱得像张纸。 南京博物院的事件表明,这个“病灶”并未根除。它从皇宫大内,转移到了现代博物馆的库房。变化的只是场景和物品,不变的是那种对公共珍宝的轻慢态度和不受制约的权力惯性。当管理者的权力无法被有效监督,当专业判断变成黑箱操作,当处置程序缺乏透明,“偷完”的戏码就会换上新的道具,一再上演。 我们震惊之余,更该看清鲁迅那“刻薄”背后的东西。那不是尖酸,是炽热的悲愤;不是置身事外的嘲讽,是“哀其不幸,怒其不争”的锥心之痛。他深爱着这个国家的文化,所以才对糟践、偷窃这些文化命脉的行为,报以最激烈的抨击。他的“一针见血”,是为了刺痛麻木,唤醒责任。 今天,我们重读鲁迅,不再觉得枯燥,因为我们终于在生活中看到了他笔下的“标本”。南京博物院这面镜子,照出了我们在现代化管理制度建设上,依然任重道远。它拷问我们:如何用阳光下的、刚性的制度,去锁住“内行”的专业权力,去捍卫“公共”二字的绝对神圣? 这不仅仅需要完善登记、鉴定、处置的每一个环节,更需要确立一种高于一切的文化伦理:公共文化资产,不容任何形式的私有化与神秘化,它的每一份移动,都必须在阳光下留下清晰的痕迹。 鲁迅的预言像一声警钟,穿越百年,在今日依旧长鸣。它提醒我们,守护民族的记忆与瑰宝,不能仅仅依赖个人的道德与专业操守,必须依靠牢不可破的制度铁笼和全民监督的灼灼目光。唯有如此,才能让“外行不糟,内行不偷”,让每一份公共的托付,都能抵达安全的未来。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。