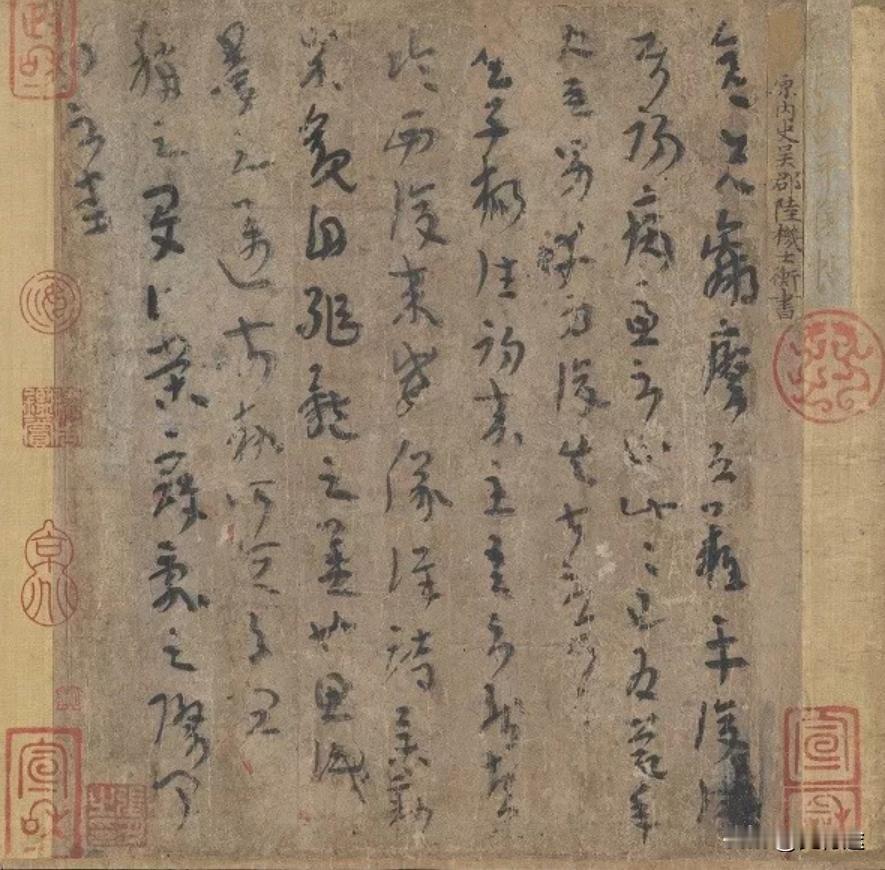

1935年,一妓女恳求37岁张伯驹:“带我走吧!我还是清白之身!”张伯驹递给老鸨一沓钱,没想到老鸨却冷笑道:“想带她走?没门!” 张伯驹面色未变,眼神一沉。他知道,事情没那么简单。这个女人叫潘素,张伯驹在北平见她时,她正抚琴于厅堂之中,周围是满座权贵,却无人敢近她半步。 张伯驹出身项城世家,见过的才女不少,见过的风尘女子更多,但潘素不同,她有种骨子里的安静和倔强。张伯驹再三打听,才知潘素原名潘静淑,原是苏州人,母亲出身名门,自幼教她书画礼仪,母亲病故后被继母卖入风月场所。 张伯驹起初并未动心,只是频繁登门听曲,谈画。一次她当众言语低声,说自己虽身处烟花地,却未曾“接客”。张伯驹沉默,那一刻他意识到,这不只是风月场中的才情女子,这是一个被命运围困的人。 他想把她带走。 赎身的钱并不难出,但麻烦出在一个地方军阀的干涉。张伯驹打探得知,早有人看中潘素,还与老鸨达成口头协议。 张伯驹明知风险仍要去救,他花钱打通看守,深夜潜入院中,将潘素悄悄带出。她一身青衣,不发一言,只有在踏出门槛时回头望了一眼。 张伯驹与潘素一路南下,先至天津,在租界里短住。张伯驹对她坦言,自己已有三房妻妾。潘素低头不语,随后淡声道:“你救了我,我只认你一个。” 张伯驹记下这句话。 他们同住后,张伯驹开始教潘素画山水、临碑帖。她极聪明,笔法沉稳,渐渐自成一格。张伯驹收藏有张旭《古诗四帖》、杜牧《张好好诗》等,皆视为命根,从不示人。 但潘素懂,他藏的不是纸墨,是文脉传承。 1940年,张伯驹花重金购得杜牧《张好好诗》卷,当时有人想将此文物转手卖往日本,张伯驹立即设法买下,事后说:“我买的不是一张纸,是大唐的气骨。” 潘素听完后,把那卷画重新装裱,用朱线缝好封套,又按朝代排序将他所有藏品重新归档。 此后十余年,张伯驹与潘素并肩作画、校书、藏卷。潘素逐渐被画坛认可,曾在北京举办个人画展,受到徐悲鸿等人赞赏。 她从未张扬,只静静地在院子里磨墨、铺纸,写的多是竹、石、人物,却不画花,张伯驹问她,她只说:“开得太艳的东西,不耐。” 1956年,张伯驹将《游春图》等国宝无偿捐给国家。他说:“我本无功,但愿文物不出吾土。”潘素默默在旁,提着裱画的木盒,一言不发。 张伯驹晚年病重,躺在北京寓所的床上。潘素坐在床边,翻开他曾为她手写的诗稿,轻声读:“金石文章非我有,丹青独忆共相随。” 而那个曾在北平一角烟花地中跪着求他赎身的女人,最终成为张伯驹一生最懂他的人。两人并肩三十余年,不离不弃,既是夫妻,也是知己。 没有豪言壮语,也没有半点传奇神化,有的只是藏在日常琐事里的承诺与成全。