那年回老家奔丧,顺道看望一直种地的战友,那顿170块钱的饭,吃得我心里生疼。 我抢着付了170元的账单,战友老鲁却突然蹲在地上捂脸痛哭,“老赵……你帮了我那么多……我就想请你吃顿饭啊……”我这才知道,这不是钱的事,是一个老兵最后的尊严。 去年冬天,我从成都回汉中老家奔丧。二伯享年九十三,也算是喜丧,只是村里没啥壮劳力,连抬棺的人都凑不够。 办完丧事后,我没着急走,去了隔壁村鲁家庄,去找我的老战友——鲁建明。 我们是1974年一起入伍的,在铁四师二十团服役。下连队后没多久,我们就从河北派到了新疆,参与南疆铁路修建。 那时候修铁路可真是苦,特别是我们20团负责的星光隧道,一直落后于全线的进度,是块“硬骨头”。为此,师长张文举直接现场办公,解决难题。 老连长封必虎结束了探亲休假,回来站好最后一班岗,却在1979年4月28日晚上,为了躲避运碴轨道车,不慎从上导坑摔到下导坑,致头颅骨折,最终不治身亡。 正是在这种艰苦的环境中,我和老鲁结下了深厚的友谊,不止一次互相照应,躲过了许多危机。 星光隧道竣工后,我们收到了上面的指令:“每师撤销一个团”,1979年底,我们退伍回了老家。回乡后,我和老鲁的发展走向了不同的途径。 我进了县里的建筑公司当了合同工,他在生产队务农。后来,老鲁家里又出了事,又有弟弟妹妹照顾,他这辈子几乎没出过远门。忙的时候种地,农闲时期就当瓦工,在十里八乡盖房。 1995年,我办理了离职,一头扎进了建筑市场。这一晃,几十年过去了,我算是赚了一些钱,过得还算可以。 路过村委会广场时,看到了一个熟悉的身影,正在那晒太阳。我喊了一声,正是老鲁,他激动地跑了过来。 “老赵,你咋回来了,走走走,今天不着急走吧?到我家,咱们得喝几杯!” 老鲁住的还是老房子,五间平房,跟周围的二层小楼相比,有些不合时宜,但收拾的挺干净。 2003年,老鲁盖房缺钱,我过春节时,他磨磨蹭蹭着上了门,我拿了5000给他,让他不用还了。结果第二年春节,他得知我回了家,第一时间就跑到了我家,把一叠皱巴巴的票子塞给我。 他说:“兄弟,亲兄弟明算账。今年我存了3000元,先拿给你,剩下的2000元,明年一定还你。我有手有脚,不能占你便宜。”这就是鲁建明,虽然穷,但却是个硬骨头。 抽了根烟,我知道这顿饭和酒肯定跑不掉,便说道:“建明哥,别太麻烦了。炒个鸡蛋,酥点花生米就行,咱们随便吃点喝点。” 他嘴上答应着“好好好”,转头就溜出去打了个电话。过了一会儿,他拉着我,“走,家里土灶做饭油烟大,灰也大,咱们去镇上吃。” 我拗不过他,只好坐上他的电三轮,去了镇上的一家饭店。 说是饭店,实际上就是一个小馆子,老鲁拿着菜单,没看价钱,随口点的都是硬菜:红烧肘子、爆炒腰花、红烧鳝段…… “够了够了!”我赶紧拦着他。“你难得吃我一顿,咱们得吃好!”他还要点西风,被我强行劝下,最后拿了一瓶特曲。 老鲁抿了一口酒,笑着说:“老赵,看见你现在过得好,我心里真高兴。咱们班那几个,就数你有出息。”他说这话时,眼里全是真诚,没有一点嫉妒。 快吃完的时候,我借口上厕所,找老板把账结了:一共才170块钱。 在大城市,这也就是两壶茶的钱,但对老鲁,这并不算是小钱。 他没有养老保险,每月固定的进项也就是上面发的当过兵的补贴,每月几百块。但嫂子有病,还得不间断的吃药。 老鲁有两个儿子,但日子过得都不算宽裕。老鲁个性要强,只要自己还能动,就不会向儿子们伸手要钱。 散场时,老鲁让老板来结账,老板告诉他,我已经付过了。他转过头看着我,脸涨得通红,哆嗦着说:“老赵,你……你这是干啥哩?说好了我请你的!” “咱俩谁跟谁啊,你别挂我驳你面子,我的情况你也清楚……”我没当回事,笑着拍拍他的胳膊。 但我没想到,这个在南疆修铁路,从没流过泪的汉子,却突然蹲在地上,捂着脸哭了起来。 “老赵啊……你帮了我那么多,盖房子你出钱,孩子工作你帮忙……我就想请你吃顿饭……就一顿饭……你都不给我这个机会……” 我一下子僵在那儿,这时候我才突然明白,这170块钱,不仅仅是一顿饭钱。这是老鲁的面子,是他的尊严,是他想在我这个“有钱”的战友面前,尽的一份地主之谊。 我抢着买单,是心疼他的钱;但他抢着买单,是想证明他即使穷,也是个能请客,能还情的爷们。 儿子开着车来接我回成都了,看见车到了,老鲁拎着一桶自家的菜籽油,还有一蛇皮袋红薯,有些想往车里塞,又担心我们会嫌弃。 儿子说着客气话,我却不再客气,将油和红薯都放进了后备箱。看着老鲁在后视镜里不断招手的身影,我心里生疼。 这辈子,我也吃过不少好东西,但没有哪顿饭,像这顿170块钱的饭一样,让我吃出了满嘴的苦涩,和满心的滚烫。 有些饭,不是用价格算的,是用尊严称的。

心冷

[赞][赞][赞]

天蓝水绿

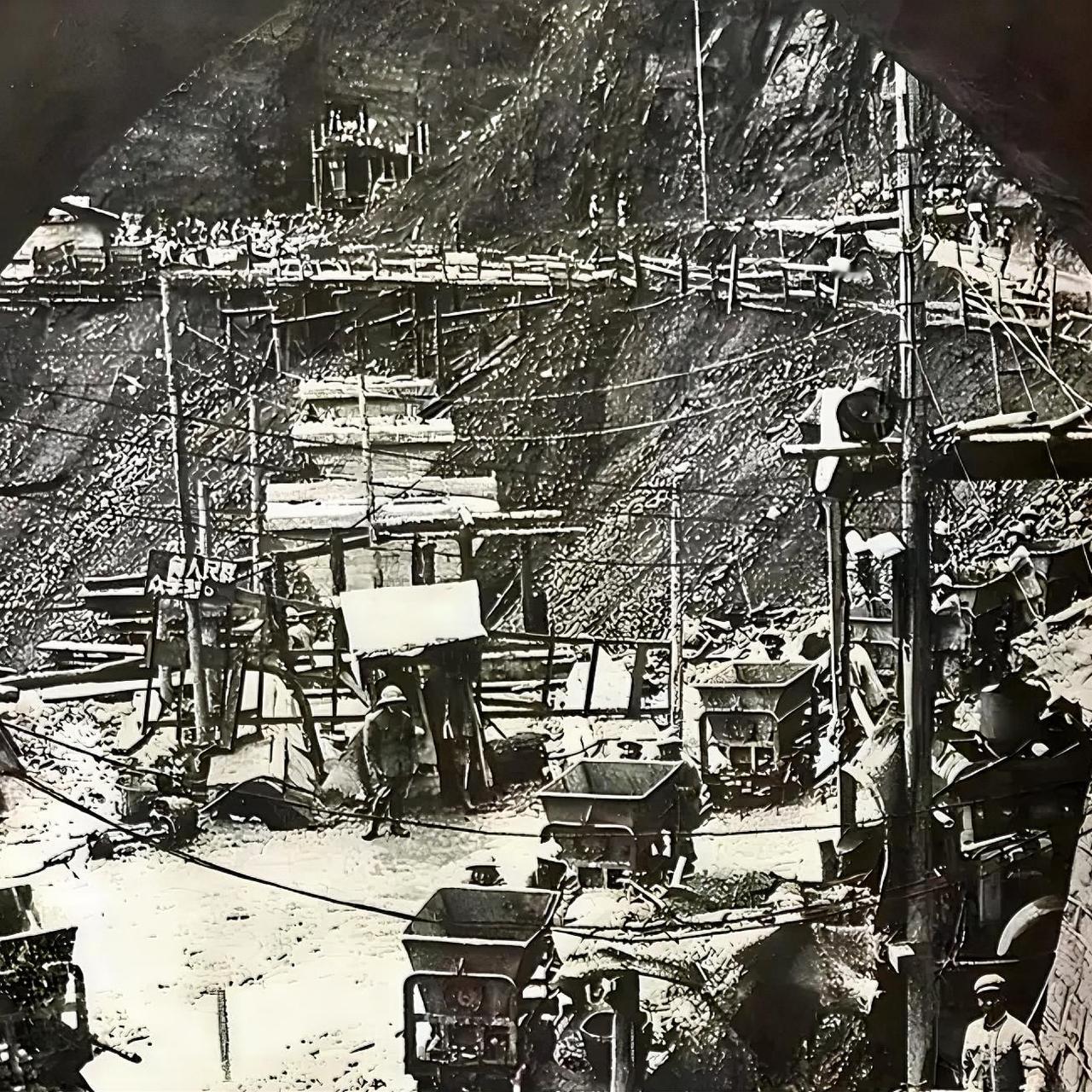

是的,有时帮了忙却伤了心。