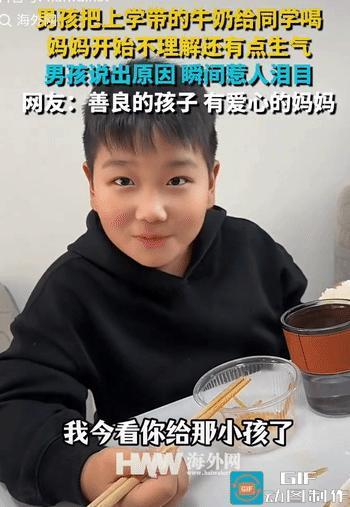

1979年,内蒙古一对夫妻生下儿子不想要,连夜送给村里刚丧子的贫农:“这孩子你要吗?”对方如获至宝:“我要!我要!”没想到40年后男孩会让他泪流满面。 1979年,内蒙古的早春时节,朔风凛冽如刃。那刺骨的风,毫不留情地刮过人们的脸庞,似要割破每一寸肌肤,带来锥心的刺痛。在这个物资极度匮乏的年代,两个被绝望笼罩的农家小院里,命运正在以一种极其残酷又温情的方式重新洗牌。 那是同一个寒冷的节点,夜色掩盖了前来敲门的一对对生身父母的窘迫。他们怀里抱着出生不久、因为生计难以维系的男婴,像扔掉烫手山芋一样急于出手。面对这突如其来的“包袱”,屋内接应的人——46岁的贫农董栋小,还有邻村刚刚丧子的王老汉,都在那个瞬间做出了震动以后四十年的决定。 此时的董栋小,人生正跌入谷底。两个亲生儿子接连病亡,妻子不堪重负改嫁他乡,留给他的只有透着风的空屋和老迈的母亲。就在那个灰暗的春夜,当那句怯生生的“这孩子你要吗”问出口时,这个原本已经在生计边缘挣扎的男人,眼中却燃起了一把火,几乎是用吼的声调喊出了那个决定:“我要!我要!” 这声“我要”,是他在绝境中抓住的一根救命稻草,也开启了一场名为“拼命”的父爱长征。 为了这一口奶,活法变了。董栋小把那口预备过年的猪卖了,半缸赖以生存的口粮也见了底,那是真正的破釜沉舟。在那片黄土地上,还有另一位父亲王伯,为了给怀里的小“栓柱”求得一口活命粮,不惜把自己身上唯一御寒的棉袄拆了改成孩子的襁褓,自己则在内蒙古刺骨的寒夜里裹着单衣瑟瑟发抖。 没有母乳,两个父亲就成了全能的“奶妈”。王伯把家里最后一点小米磨成粉,煮成糊糊,用那是满是裂口的粗糙手指,一点点蘸着喂进婴儿嘴里;董栋小则为了支付雇佣奶妈的费用,把自己变成了一头不知疲倦的牲口。在建筑工地上,旁人扛一袋沙已经气喘吁吁,他为了多挣那点工分,硬是咬牙一次扛两袋。这多出来的重量,不仅压弯了他原本挺拔的脊梁,也换来了孩子书包里的一支支铅笔、作业本上的一页页洁白。 懂事,在这个特殊的家庭里来得格外早。董栋小那个捡来的儿子后来取名董永在,这孩子仿佛天生带着偿还的心,小学时的作业本被他写得密密麻麻,每一个边角缝隙都不舍得浪费,生怕多花父亲一分冤枉钱。另一边的栓柱,也是在昏暗的煤油灯下,用那些短得拿不住的铅笔头,写出了走出大山的希望。 那是一场无声的双向奔赴。董永在看着父亲累瘫在床,默默扛起镰刀去割麦;王伯在山路摔得满身泥给栓柱凑学费。到了高考那年,为了不让年迈父亲的背上再压上债务,董永在果断放弃了更好的选择,报考了免学费的师范类院校;大学四年,从摆地摊到卖冷饮,他没向那个驼背的老父亲伸过一次手。 四十年光阴弹指一挥,当年的弃婴如今已成长为顶天立地的男子汉,而他们报恩的方式,却展现出了两种截然不同却同样动人的画卷。 对于董永在来说,他的报恩是一场“寸步不离”的行军。在这个昔日弃婴努力拼搏下,他穿上了军装,一路读到博士,成为了军事科学院的一名大校军官。但他做了一个让旁人震惊的决定——“带父上班”。已经九十高龄的董栋小,因为年轻时的极度劳作双腿近乎报废,生活完全无法自理。身在军营、纪律严明的董永在不放心父亲独守空房,一纸申请递了上去,将这位早已步履蹒跚的老人接到了自己身边。 在等级森严的部队大院里,人们总能看到一位肩扛大校军衔的军官,小心翼翼地推着轮椅,或搀扶着那位布满岁月风霜的老人。下班脱下军装,这位受人尊敬的教授最常做的事,就是端来一盆热水,蹲在地上,那双拿笔杆子和枪的手,此刻正轻柔地在那双变形的脚上搓洗、修剪趾甲。这一幕,兑现了他名字里“永在”的誓言——你在我小的时候接住了我,如今我就做你的腿,陪你走到最后。 而在另一个时空里,成为了主任医师的“栓柱”,则选择了另一种回归。他没能像董永在那样将父亲带在身边时刻看护,因为习惯了黄土地的王伯不愿进城。于是,栓柱将他对父亲的爱,放大到了父亲脚下的这片土地。他带着施工队回乡,将那条曾让父亲摔倒无数次的泥泞山路修成了柏油路,还在村口建起了崭新的卫生站。 每当栓柱回村义诊,王伯就会拄着拐杖,满脸骄傲地坐在卫生站门口的小马扎上,看着儿子身穿白大褂忙碌的身影。来往乡亲的那句“王老汉好福气”,足以让他眼角的泪光在夕阳下闪烁。儿子把父亲不仅当成了私人的恩人,更通过建设家乡,守护住了父亲那一辈人的尊严与健康。 这两段跨越四十年的父子情,结局不同,底色却惊人的一致。1979年的那个春天,两个男人在绝望中说出的“我要”,原本只是一时心软的善念,没成想,最终却换回了世间最坚硬的铠甲。 信息来源:《心怀感恩,他朝着光辉顶点奋力前行……》中国军网