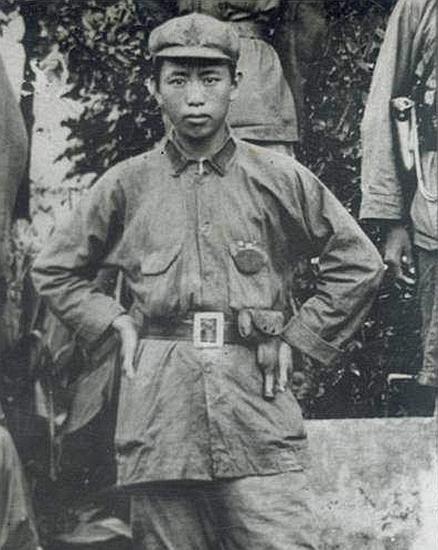

1965年刘亚楼病重,周总理前去探望后悲叹:我不忍心再去看他了 “1965年4月25日清晨七点四十,护士长轻声对值班医生说:‘周总理的车已经拐进淮海中路。’”一句并不高的耳语,让整座上海第二军医大学附属医院瞬间紧张起来。白大褂来回奔跑,病区的门帘被掀起又落下,空气里满是药味与消毒水。可病房里的刘亚楼却像没听见似的,仍端坐在床沿,一只手用力拽着军装裤缝,好像那条笔挺的折线能给他留住最后的精神。 等到周恩来跨过门槛,两人对视,只用极短的时间完成问候。周恩来握着刘亚楼干瘦的手:“亚楼,你还硬挺着下来接我,真让人心疼。”刘亚楼微微一笑,同样握紧,总理掌心的温度让他短暂忘了疼痛。这幅画面后来深深刻进周恩来的记忆,他走出病区时对身边工作人员低声说出那句难以承受的叹息——“我不忍心再去看他了。”外人不知道,为何两位久经风浪的革命家,在告别时像兄长告别弟弟般沉重。 时间拨回三十三年前。1932年江西宁都誓师广场,周恩来首次以红一方面军总政委的身份出现。台下士兵队伍里站着二十出头的刘亚楼,汗水顺着下巴滴到草地,他却只管盯着台上的新首长。那天周恩来谈战术更谈士气,说到“用最灵活的兵力保存最大实力”,刘亚楼心里最后半分疑虑也散了:换帅并不意味着否定毛泽东思想,而是要用更大的包容来保住这支军队。战后总结会上,刘亚楼顶着硝烟味,向周恩来提出南丰强攻风险。周恩来放下茶杯,只说两句:“值得重视。”接着果断调整部署,才有了后面那两场漂亮的伏击。事态急转,年轻政委第一次体会到什么叫“拍板也要听真话”。 抗战、解放战争一路走来,刘亚楼多次在前线担任急先锋。可真正让他“转型”的,是1949年春天那张来自中南海的便笺。毛泽东写:“拟成立空军,望速筹人选。”周恩来向毛推荐的人,正是刘亚楼。有人担心:陆军出身,能不能驾驭飞机大炮?但周恩来一句“他懂俄语,头脑活,能成”压住了不同声音。8月,刘亚楼带队赴莫斯科,同苏联国防部谈判购机与培训——整个行程跌宕,谈判桌上气氛时冷时热,最终还是把最急需的伊尔、拉系列机型和大量教材“捞”了回来。周恩来私下评价:“亚楼这趟,挣回了我们空军的半壁江山。” 1950年春,南苑机场大棚里第一批飞行员跑步集合,刘亚楼戴着皮帽,嗓音嘶哑:“按计划,六月可以成建制起飞。迟一天,美机就多炸一颗炸弹。”没人敢松懈。三个月后,首支航空兵师整建制列阵。几乎同一时间,朝鲜战争打响,美机逼近鸭绿江。前方电话打到北京,彭德怀在电话那头咆哮:“空军司令官,我要飞机!”那一刻,刘亚楼心里没有退路,“彭总,请您给我一个月。”不到三十天,他将二十多架米格-15和数百名飞行员送上了安东机坪。随后,中国空军在朝鲜上空第一次咬住F-86,把“不可战胜”的神话撕出缺口。美军情报报告惊呼:“飞机涂着红星,却像突然出现的幽灵。” 战功并没让刘亚楼自满,他对内部作风的要求甚至被同僚笑称“吹毛求疵”。机场跑道上一颗螺丝松动,他会让整个场站连夜检修;飞行员口令发音偏差,他能当场停飞重训。周恩来没有责怪,反而在1953年的一次汇报会上说:“空军是技术军种,更需要这种苛刻。”一句话让不少人醒悟:技术背后是生命线,容不下一丁点马虎。 然而高强度工作透支了他的身体。1964年秋,他随代表团出访罗马尼亚,回国后体力骤降,胃口日差。翟云英既是妻子也是医生,一眼就看出不对劲,可刘亚楼屡屡以“公事紧要”为由推脱。等到真正被抬进病房,检查结果已无法逆转——肝硬化合并肝癌,且处晚期。治疗组连夜拟方案,床头柜塞满进口试剂和文件夹。周恩来下令:“特效药无论何价,全买。病情暂不外泄,先让他安心。” 病榻上的刘亚楼依旧操心天上的事。那年冬天,美军无人机多次闯入华南领空,空军屡次拦截失利。刘亚楼在病房铺上航图,招呼作战部门远程电话研判,甚至拄着拐杖飞到广州坐镇。11月15日,广东南海之上,一枚导弹划破云层,那架无人机终于掉进海面。广州机房里爆发欢呼,电话另一端的刘亚楼靠在床头,第一句话是:“快,通知总理,任务完成。”没人知道,他通话时体内肿瘤已出血。 也就是那以后,周恩来决定亲赴上海探望。两人从病房走到楼道,刘亚楼坚持扶门立正行军礼。周恩来眼圈发红,摆手示意快回床上。可刘亚楼倔强得像开国初年的少校,新麻布军装撑在肩头仍显得笔挺。就在那条短短的楼道,旁观者读懂了军人对组织、对首长再朴素不过的敬意:衣衫可以褪色,礼节不能缺位。 半个月后,噩耗传来。55岁的刘亚楼停止呼吸,病房外丁香花正落。周恩来当天批复国防部讣告,字迹比往常更重——“刘亚楼同志之逝,是军队重大损失。”从上海到北京,七百多公里送灵车的铁路线上,站台执勤士兵整队敬礼,汽笛长鸣。中山公园内,十万军民签名志哀,签到簿后来被档案馆珍藏,封面已被翻得起卷。