巾帼英豪血洒沂蒙 要说到孟良崮烈士陵园里那块青黑色的墓碑,很多人第一眼可能只是觉得庄严肃穆。但如果走近一点,看见上面“陈若克烈士之墓”几个字,再知道碑下长眠的,是一个年仅22岁的年轻母亲和她还没满月的孩子,心里大概会被狠狠揪住。 陈若克,原名陈玉兰,1919年出生在上海。说白了,就是大城市里的普通工人家庭出身。她十五岁就在工厂里干活,白天累得要死,晚上还要跑去工人夜校读书。你想啊,一个小姑娘,本该在家里安稳地过日子,可她却把时间和精力投到学习、组织、斗争里。长期的劳累让她年纪轻轻就落下一堆毛病——胃病、贫血、肺气肿。这些听起来已经够折磨人了,但她没有退缩,反而是在这样的环境里,把意志磨得更硬。 1936年,她加入了中国共产党。当时她才17岁。你可以想象一下,那是一个全国风雨飘摇的年代,九一八事变已经过去几年,日本的侵略不断加深,民间的怒火也一浪高过一浪。对很多年轻人来说,“加入共产党”这四个字不是一句口号,而是把命往前线递的选择。陈若克就是其中之一。 后来,她去了湖北、山西,进了华北军政干部学校学习。那时候,知识和思想是一种武器,她一边接受训练,一边投身抗日救亡。也是在这里,她遇见了朱瑞。朱瑞后来成为八路军第一纵队的政委,还兼任山东分局书记。两个人算是革命伴侣,既是夫妻,也是战友。说实话,在那个年代,夫妻能不能常常在一起都是个问题,但他们的共同点是,彼此都认准了一条路——要把一生交给民族解放事业。 1939年起,陈若克在山东工作,担任妇女方面的重要职务。她可不是挂名,而是真的往下跑。她深入到村里去,发动妇女成立抗日救国会、青妇队,还办识字班。别小看这些工作,很多时候抗战的后方能不能稳住,就靠这些看似琐碎的事情。她甚至带头宣传反对买卖婚姻、反对虐待妇女,这放在今天都算进步思想。可以说,她在沂蒙山区的日子,不仅仅是抗日,还推动了整个社会观念的变化。 1941年11月,日军对沂蒙山区发动大扫荡。所谓“扫荡”在日军嘴里,就是烧杀抢掠无恶不作。八路军的部队为了保存力量,不得不撤退。陈若克那时已经怀孕八个月,行动本来就不方便,在转移中跟部队失散。11月7日夜里,她生下孩子。可是孩子的哭声,引来了附近巡逻的日军。 黑夜里,一个刚生产完的年轻母亲,还没来得及恢复,身边是哇哇啼哭的婴儿,突然闯进来的是荷枪实弹的敌人。她徒手去和他们拼命,结果被枪托打昏,落到敌人手里。 日军把她押到宪兵司令部,先是酷刑。她一声不吭。敌人换了招数,用孩子来威胁她。他们递来一瓶牛奶,说:“你是八路军,我们知道你很坚强,可你也是母亲,你忍心看孩子饿死吗?”那一刻,她心里一定是撕裂的。孩子已经饿得哭不出声,嘴一张一合地动着,母亲的本能是要去喂养、要去救。但她明白,如果接受了牛奶,那就是向敌人屈服。于是她把瓶子摔在地上,说了那句后来常被人传颂的话:“要杀就杀!要砍就砍!少来这一套!” 11月26日,日军用刺刀在她和孩子身上连捅27刀。她才22岁,孩子不足20天。 有些人可能会问:值吗?一个母亲,抱着新生的婴儿,就这样血洒当场。可是换个角度,如果她妥协了,把情报吐了出来,可能会有更多人死去,更多家庭破碎。那时候的人不是不知道生死,而是把自己的生死放在了更大的格局里。陈若克的牺牲,不是孤立的悲剧,而是那个时代千千万万个普通人共同的命运。 其实,沂蒙山区被称作“红色沂蒙”,就是因为这里埋葬着无数像陈若克这样的英雄。我们今天常说“沂蒙精神”,总结起来就是“党群同心、军民一体、水乳交融、生死与共”。这些词听起来有点抽象,可只要想到一个母亲带着孩子死在敌人刀下,就能体会到其中的分量。不是抽象的口号,而是一个个血淋淋的事实堆起来的。 很多人去烈士陵园,只是看看碑文、献朵花。但如果愿意静下心来想一想,那些名字背后是怎样的人生,会发现他们并不是生来就是英雄,而是普通人,在最残酷的年代里,被逼到了最艰难的选择。陈若克是母亲,是妻子,是女儿,同时也是战士。她所有的身份叠加在一起,才让她的形象如此立体,也让她的牺牲格外刺痛人心。 有人说,记住她们,就是不给历史抹去痕迹。也许我们无法想象当年的痛苦,但至少可以在讲述的时候,不让这些名字被风吹散。

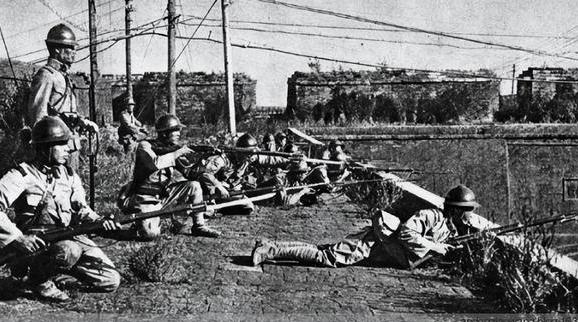

![贝尔站在食物链最顶端的人[doge][doge][doge]经典语录“这又是一块优质蛋白”](http://image.uczzd.cn/2115032153549287485.jpg?id=0)