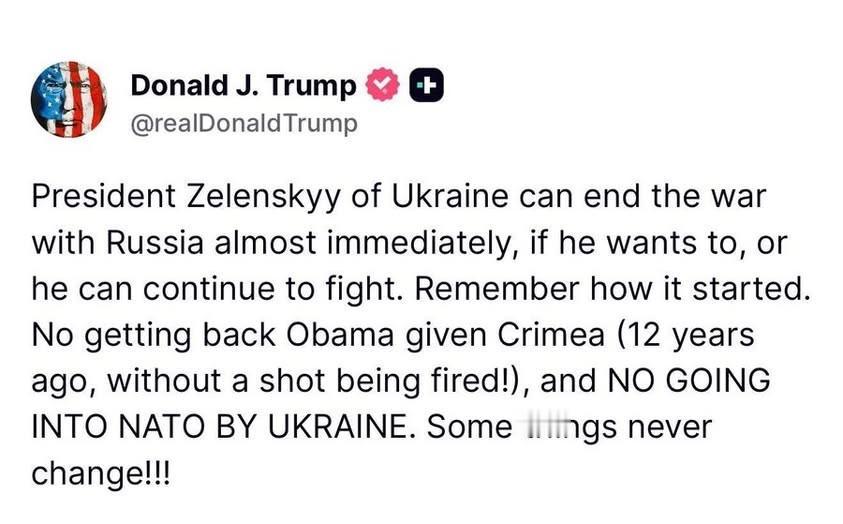

特朗普把一场战争,写成了两条交易条款。 8月18日,他在自家社交平台摊了牌:泽连斯基只要承诺两件事——放弃克里米亚、永不加入北约——“战争几乎可以立刻停止”。一句话,既像对普京递信号,也像给乌克兰下通牒。 更妙的是,他顺手把前任奥巴马拉出来垫背:2014年你们制裁半天,克里米亚不还是在俄罗斯手里?既然现实如此,那我按现实谈判,有错吗? 这套说法看着“务实”,实则偷换概念。先把时间拽回2014年:乌克兰“广场革命”后权力真空,俄军“无标识”进入克里米亚,几周内办完公投、宣布“入俄”。 奥巴马政府不动武,打的是制裁与外交牌——冻结资产、金融限制、踢出G8。结局的确是克里米亚事实控制未变,这也被特朗普包装成“奥巴马把克里米亚送了人”。 问题在于,这不叫“送”,叫“不以升级为代价的遏制”。你可以质疑效果,但不能把克里米亚的现实占有,翻译成当年的主动转让。 特朗普现在把这份“现实”升级成“原则”:既然克里米亚拿不回,那顿巴斯也可以交易;既然北约红线太刺眼,那就索性承诺不入。逻辑顺滑,政治经济学也对味——快刀斩乱麻,成本最低,收益最大。唯一的小尴尬在于:顿巴斯不是美国的筹码,乌克兰宪法也不是华盛顿随手能改的文件。 更难绕的是民意与象征。克里米亚、顿巴斯在乌克兰叙事里不只是地理,而是国家主权的门楣。要求基辅“割地换和”,等于让一个在火场里的人先拆自家屋梁,再谈灭火。 这不是“现实主义”,这是把“既成事实”合法化——今天默认用武力改边界,明天谁来保证类似剧本不会在别处重演? 特朗普之所以敢这么讲,不止因为普京听得懂“交易语言”,还因为西方对克里米亚的“口径—动作”早就脱节:2017年后,制裁多成半年一续的例行公事。 2022年战事爆发,制裁加码,但核心精力投向东线前沿,“收复克里米亚”的政治表述在西方政策层面基本失声。特朗普看准了这一点,于是把“默许”解读成“承认”,再把“承认”外推为新的谈判底盘。 别忘了,他的受众也在美国国内。对比奥巴马、拜登的“软弱”,自我塑造成“敢拍板的调停者”,这套表演他驾轻就熟——把复杂的战场、冗长的条约、沉重的伤亡,压缩成两条“可执行条件”。至于代价?先过了舆论关再说。 问题回到原点:这两条条件真能换来“立刻和平”吗?就算泽连斯基点头,乌克兰议会、社会、军队能过关吗?就算基辅吞下去,欧洲愿意跟着背书吗?就算西方整体退一步,俄罗斯会不会把这理解为“方法有效”,从而把“武力—谈判—固化”当作模板?每一道问号,都是这笔交易隐藏的后续成本。 再看所谓“现实的另一面”。美国的信誉不是抽象名词,它建立在一个基本约束上:不替他国做主权选择。特朗普把乌克兰的防务路径与领土边界写进“美俄交易清单”,短期看似能换一个停火声明,长期则在稀释美国的安全承诺与规则话语。盟友会记账——今天可以把乌克兰推上交换台,明天未必就不会轮到别人。 当然,战场上的现实也冰冷:俄方在顿巴斯掌控优势地带,乌军承压,欧洲财政与工业在持续出血,这些都让“谈判冲动”加剧。 这恰恰是为什么“怎么谈”比“要不要谈”更关键——先把火势压住、再上桌谈判,是欧洲大多数政府坚持的顺序;把停火与割地捆绑,等于把对方推到国内政治的火刑柱上,谈不成,打更凶。 特朗普的帖子像一份“和平报价单”,简洁、利落、好传播;但和平从来不是单方报价能成交的市场。克里米亚的“现实”,并不自动生成顿巴斯的“价格”;乌克兰的主权,也不是华盛顿的可支配变量。 真正的现实主义,不是把刀口处的出血包一层绷带就叫康复,而是承认三件事:战场力量决定谈判区间,国际规则决定可接受边界,当事国民意决定协议寿命。 把这三件事拆开讲容易,装回同一张桌子很难。特朗普给出了一个“快解”,却把最难的部分——合法性、可执行性与可持续性——都留空了。对战争里的每一个人来说,最怕的不是慢,而是以为快就是对。 参考资料:《 礼物公开!美媒爆:普京3月曾送特朗普“遇刺照”肖像画,出自俄知名艺术家之手-环球网 》