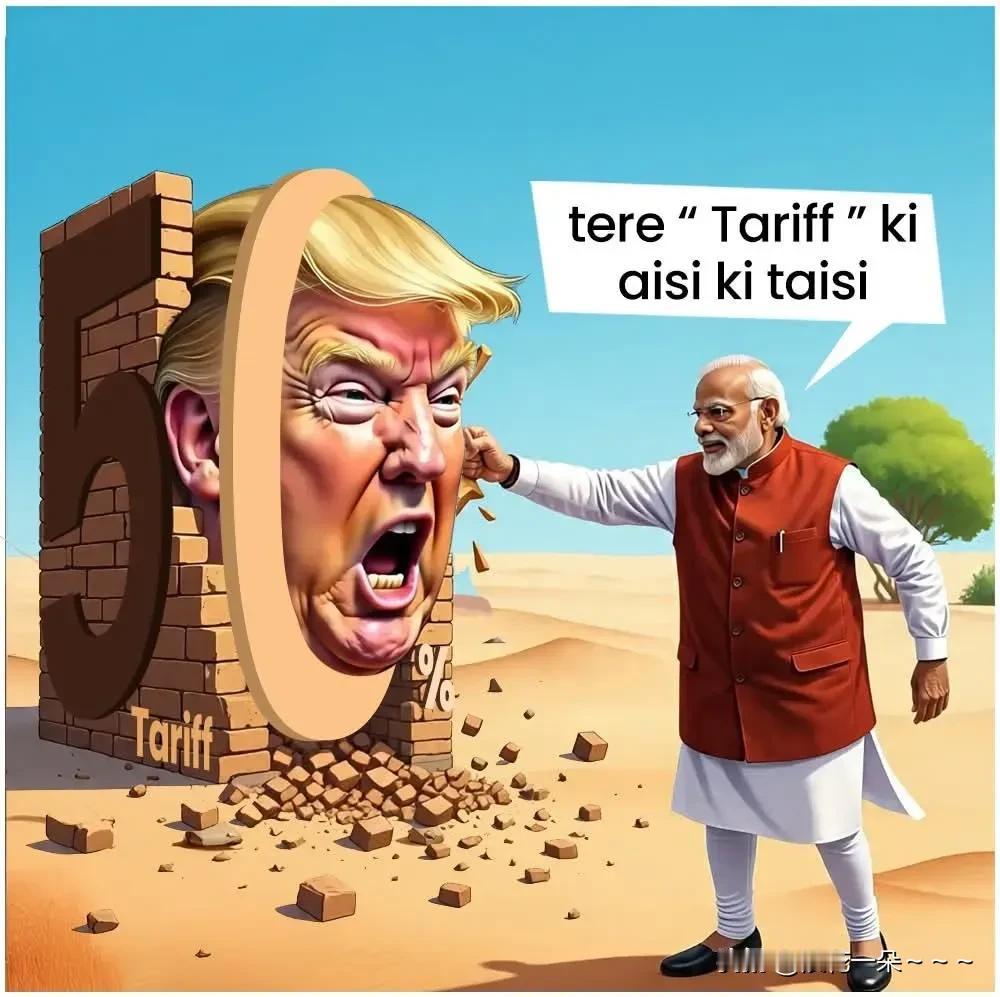

印度或许是因为走投无路,才想起改善对华关系,并不是痛改前非,印度早已备好杀猪盘。 印度对待外资就像"养肥了再宰",先是用优惠政策和巨大市场吸引你过来投资建厂,等你把技术教了、工厂建了、市场打开了,突然就翻脸不认人。 手机行业就是活生生的例子——中国品牌原本在印度卖得红红火火,一夜之间就被查账、罚款、冻结账户,这哪是正常的商业竞争? 现在有些人大力鼓吹"中印合作天赐良机",恨不得把中国的家底都搬到印度去,他们说印度有14亿人的大市场,劳动力便宜,政策优惠。 但他们不会告诉你,印度各个邦法律都不一样,基础设施落后,办事处处要打点,而且特别保护本土企业,这些"专家"要么是真天真,要么就是装糊涂。 看看西方企业在印度的遭遇就知道,这可不是针对中国,沃尔玛、亚马逊这些巨头都在印度栽过跟头,印度这套"先养后宰"的玩法已经很熟练了:先用甜头引你进来,等你投入大了撤不走了,就开始用各种手段让你吐出来。 中国企业交了不少学费后终于明白过来:在印度做生意,得像下围棋一样留好后路,不能把核心技术带过去,不能把所有鸡蛋放在一个篮子里,要随时准备抽身,现在聪明的企业都学乖了:可以卖产品,但不去建厂,可以搞合作,但不转让核心技术。 印度现在对中国示好,很大程度上是因为跟西方国家闹得不愉快,需要找个备胎,等哪天西方那边条件好了,说不定马上又变脸,这个国家从来都是利益至上,今天对你笑,明天就能对你捅刀子。 说到底,在印度做生意要记住:合作可以,但要把账算清楚,投资可以,但要留好后路,那些使劲鼓动你去印度大干快上的,不是傻就是坏,毕竟,吃过亏的人都知道:印度这碗饭,看着香,吃起来硌牙。 中印关系很复杂,不能简单地说成是"杀猪盘",这种说法虽然解气,但容易让我们看不清真正的问题。 印度政策变来变去,其实是因为他们自己也很矛盾:既想要外资带来的好处,又怕被外资控制,这种心态在很多发展中国家都很常见,不只是针对中国,看看历史就知道,IBM、可口可乐都曾经被印度赶出去过。 中国企业吃亏,有一部分原因也是准备不足,印度法律体系复杂,各地政策不一样,文化差异大,那些在印度做得好的外国企业,都是花了很多年时间慢慢摸索、慢慢适应的,想赚快钱,在印度肯定行不通。 其实印度不同地方情况差别很大,有的邦比较开放,做生意相对规范,有的地方就比较排外,不能一概而论。 中印之间还是有合作空间的,比如印度的软件、医药行业确实不错,中国可以学习,中国市场大,印度有些产品也有机会,完全断绝来往对谁都没好处。 我觉得对待印度要聪明一点:一是要做好功课,了解当地情况,二是要控制风险,别把家底都压上,三是可以从小项目开始试水,别一上来就搞大的,最后还是要多交流,多了解,避免误会。 说到底,国际关系就像处邻居,既不能太天真,也不能太敌对,找个合适的相处方式,对大家都好。

龙雀

注水牛,杀猪盘,无信无赖臭阿三

用户10xxx08

不要去帮它,还是样它吹个超级大国岀来

李有林

印痞子不能相信的

xsl2264

印度就是个垃圾。14亿人,13亿都过牲畜不如!

夜叉妹

牛屎国决对信不了