医院和学校都开始裁人了!

降本增效的浪潮,终究是席卷到了“铁饭碗”。

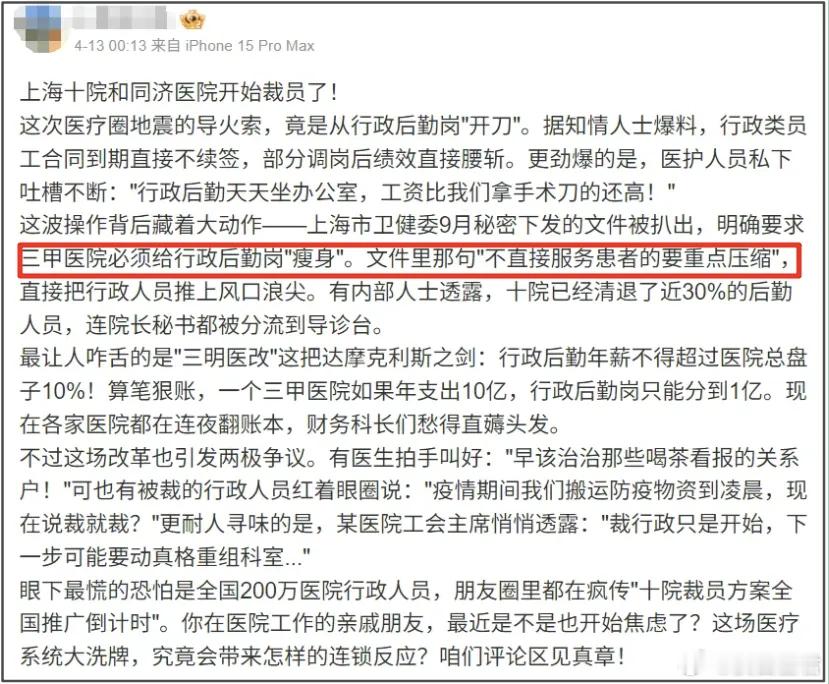

去年上海医护薪酬改革打响“临床涨、行政降”第一枪,很快上海医疗圈就掀起行业地震,前面有网友发帖称,上海两家知名三甲医院正在进行裁员。

按帖子的说法,火力主要集中在行政后勤岗,一些行政类员工合同到期不续签,部分调岗后绩效直接腰斩,一所三甲大院清退近30%后勤人员,连院长秘书都被分流到导诊台这种基层岗位。

不但如此,网友还称圈里在疯传该院的裁员方案正进入全国推广倒计时。

事实上这并非空穴来风,早在去年9月份,卫健委在一提案答复中就提到,“优化医院内医务人员结构比例,压缩行政、后勤、辅助等人员,将更多编制资源向儿科岗位倾斜”。

虽然这一提案针对的是儿科岗位,但优化医院内部人员结构、调整薪资待遇等动作,还是会在医院掀起风暴。

除了多地医院在悄然进行“瘦身”行动,学校也没有成为例外。

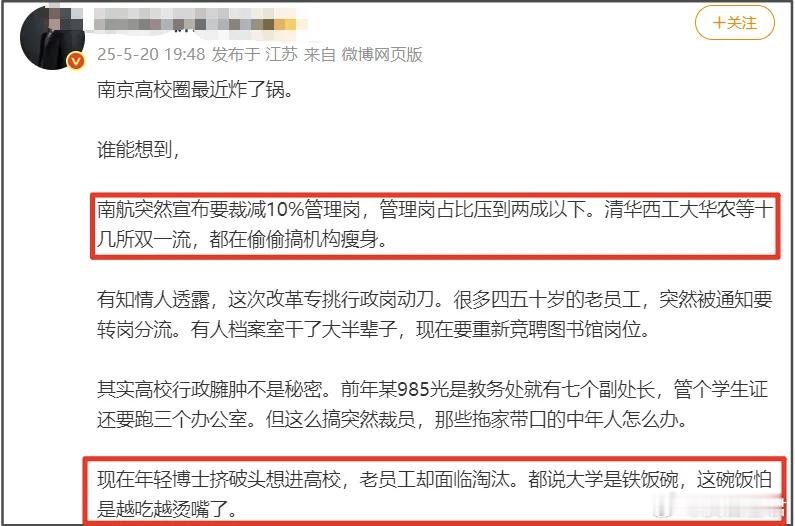

几个月前南京高校圈突然炸了锅。

南京航空航天这所“双一流”大学,管理岗编制直接砍掉十分之一,科级机构说撤就撤。

这波操作上来就大刀阔斧,动真格的。

说到这里,很多人可能对科级没什么概念,这么说吧,假如你在一个小县城生活,你们县一些镇的镇长就是科级,城投公司的董事长一般也是科级,别看级别不高,但却是有不少实权。

知情人透露,南航这次改革专挑行政岗“开刀”,很多四五十岁的老员工突然被通知转岗分流,有人在档案室干了大半辈子,也要重新竞聘图书馆岗位。

南航不是第一个搞“瘦身”行动的高校,也不会是最后一个。

去年清华就撤销8个机构,压减19个议事协调机构、成员减少37%;西北工大前年就针对“三多”(机构、干部、管理人员)问题,提出“三减”(减机构、减干部、减管理人员)措施,方式倒是比较柔和,减岗不降级,调岗不降薪。

裁员浪潮能够席卷医院和高校,核心因素是积弊已久的冗员问题。

就好比医院,本身医院是救死扶伤的地方,但长期以来整个医疗系统都存在挤压多年的“临床做事、行政坐镇”的结构性失衡。

制度设计层面,始终强调行政人员不应高于技术岗比例,一般要控制在总编制的8-10%以内,但现实却背道而驰,一些医院行政后勤人员的占比过高不说,个别医院行政后勤人员数量甚至比医护人员还多,其中不乏董小姐那种阀门子弟。

岗位多也就算了,前端的累死累活,很多时候还得被诸多行政岗管着,而且前端工作量翻倍,到手工资却未必有行政后勤拿得多。

包括高校也是,行政臃肿早不是秘密,有人戏称大学官员密度最高的地方,就好比上面图片中那位博主提到的,之前某985光是教务处就有七个副处长,管个学生证还要跑三个办公室。

行政人员冗余,职能交叉、职责不清晰、协同不足,为刷存在感更会制定各种各样的繁琐环节,有人忙的要死有人闲的发疯。

后台关系错综复杂,带来的是庙小妖风大,遇事容易互相踢皮球,来人想办个事儿光在多个部门之间来回奔波就能跑断腿。

对行政冗余“开刀”,最重要的导火索或是财税紧张。

地方财政紧张,一分钱恨不得掰成两半花,几年前全国多地就开始清退编外人员,勒紧裤腰带可不只是说说。

但即使勒紧裤腰带,叠加债务问题,许多地方还是会出现拖欠工资、延迟报销等情况,财政紧张依旧。

而医院学校这种大家眼中的铁饭碗,吃的是财政饭,行政后勤冗余人员越多,意味着本就紧张的地方财政就越发捉襟见肘。

尤其是医院还关联到医保资金的消耗进度,从前几年三明医改及推广开始,精简行政也是医改的一部分。

所以刀刃向内是必然,一方面让一线员工能分配到更高系数的激励、平衡薪酬,另一方面缩减事业单位行政冗余,降低开支成本。

不过话说回来,“瘦身”动作也是一把双刃剑。

砍掉诸多冗余岗位无可厚非,但具体执行的时候也容易存在“误杀”。

一方面,像关系到生死的医院,其本身的运转就需要高效的行政力量,这种瘦身是不是该更精准化?

就好比浦东某医院,一个大办公室有不下十位副主任,每个副主任都有一个具体分管的地方,1个副主任配1个组员。

但在“瘦身”的时候医院领导却把所有组员解聘了,看似精简了,却直接“砍到了大动脉”,导致临床的人手严重不足,还得重新招人。

另一方面,具体执行过程中,普通老员工往往会首当其冲,有门路的大概率仍会有更好去向。

而行政冗余早不是新鲜事,现在对其“开刀”,那些拖家带口的四五十岁中年人该怎么办?

这是个非常现实且需要提前做好预案的问题。

最后,随着针对性改革措施的推进,医院、学校这些以前大家眼里的铁饭碗,正在失去光环。

隔壁小日子也有类似案例,最终演变成年轻人从热衷于考公,到摒弃这一选择,取而代之的是薪资增幅更高、劳动法约束更强的民企。

不知道未来我们会不会也走上这条路,你觉得呢?

feier

说是说减少行政岗,偏重临床,结果后勤行政人没见少,临床绩效倒是下调了,这些文章看看就行别当真了[抠鼻]

用户15xxx22

业务单位行政人员过多是顽疾!!是该彻底治治了!!

用户55xxx15 回复 08-21 19:57

自己砍自己?你想多了!

自然自由

行政后勤大都是有关系的,钱多活少。

墩言台语

医院裁人是个搞笑事情。一面是一线医护力量被够,需要加班,另一面正规渠道医疗收入不够,难以维持医院运转和养活广大医疗工作人员。不仅要问咱钱花哪里去了?越治病人越多,高达20%以上的人群带病或亚健康,这不是人类的理想!

三块

行政比一线医生好多了,我们这一医院护士改行政管理岗,一跳变领导,比医生工资高50%

朱文彪

关键还要减负,不少事对病人无好处就不要做了。有了网络信息,工作量翻倍,又少不了书面记录。