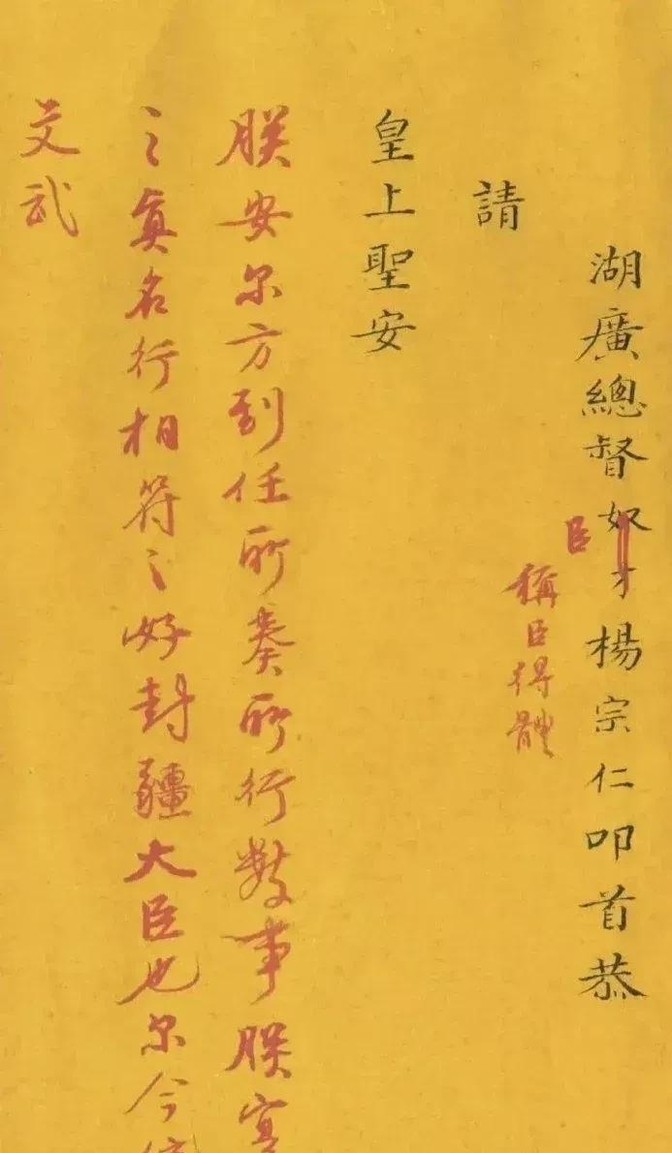

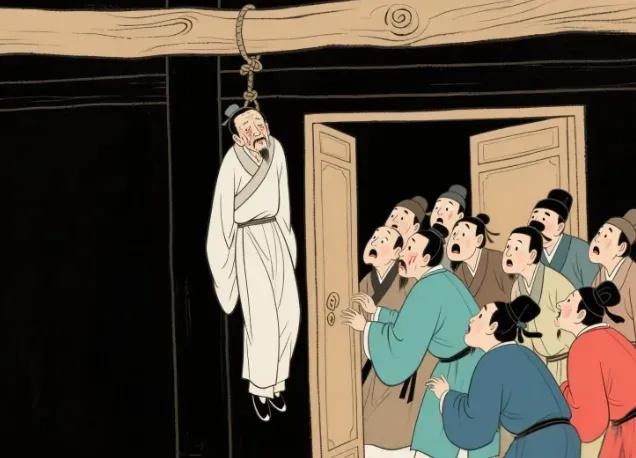

严嵩为何会得到皇帝的宠爱?他使用了什么方法? 在明朝嘉靖年间的朝堂上,严嵩绝对是个绕不开的人物。 这位被后世骂为 “奸臣” 的权臣,却能在嘉靖帝身边红了二十年,从一个普通官员一路做到内阁首辅,权倾朝野。 很多人不解,嘉靖帝虽然沉迷修道,却并非昏庸之辈,为何会对严嵩如此信任?其实严嵩能得宠,靠的可不是简单的溜须拍马,而是一套精准拿捏帝王心思的 “生存哲学”。 严嵩能走进嘉靖帝的视野,首先靠的是一手好文笔。 嘉靖帝痴迷道教,每天都要写 “青词”—— 一种献给上天的祈祷文书,用词讲究对仗工整,意境玄妙。 当时朝廷里的大臣大多是科举出身,写惯了八股文,对这种道教文体实在头疼。 可严嵩却不同,他自幼文采出众,又肯下功夫研究青词写法,写出的文字既符合道教仪轨,又能精准揣摩皇帝的心思。 有一次嘉靖帝梦到上天赐予他一副对联,醒来后只记得上联,就让大臣们对下联。 严嵩得知后连夜构思,对出的下联不仅工整,还暗含 “天子受命于天” 的意思,让嘉靖帝龙颜大悦,从此对他另眼相看。 更重要的是,严嵩摸透了嘉靖帝的性格弱点。 嘉靖帝虽然表面上不理朝政,整天在宫里修道,但对权力抓得极紧,最忌讳大臣专权。 严嵩就抓住这一点,每次向皇帝汇报工作时,都表现得小心翼翼,凡事都请皇帝定夺,从不敢擅自做主。 即使后来当了首辅,他也坚持 “票拟”(草拟奏章回复)后一定要请嘉靖帝亲自审阅,遇到皇帝有疑问的地方,立刻低头认错修改。 相比之下,前任首辅夏言就因为过于刚直,常常坚持己见,甚至敢顶撞皇帝,最后落得被处死的下场。 严嵩这种 “不争权” 的姿态,让多疑的嘉靖帝感到十分放心。 严嵩还特别擅长处理 “皇帝不想管的事”。 嘉靖帝一心修道,厌烦朝堂上的琐碎纷争,严嵩就主动把繁杂的政务揽到自己身上。 无论是官员任免还是财政收支,他都处理得井井有条,从不拿小事烦扰皇帝。 遇到棘手的问题,比如边防战事或灾荒赈济,他会先拿出几套解决方案,附上详细分析,让皇帝只需做选择题。 这种 “分忧解难” 的能力,让嘉靖帝觉得离不开他。 有一次蒙古部落入侵,朝堂上争论不休,严嵩连夜整理出战、守、和三套方案,还算了一笔军费账,嘉靖帝很快就拍板定案,事后还夸他 “办事得力”。 在人际关系上,严嵩更是把 “捧” 字诀用到了极致。 他知道嘉靖帝最在意修道成果,就经常在奏章里吹嘘皇帝的 “仙体安康”,说看到祥云出现、仙鹤降落等 “祥瑞之兆”,把这些都归功于皇帝修道有功。 他还投其所好,支持皇帝大兴土木修建道观,亲自监工督造,确保用料考究、仪式隆重。 嘉靖帝穿的道服需要特殊布料,严嵩就派人到江南专门织造;皇帝举行道教仪式需要珍贵法器,他就四处寻访献上。 这些看似不起眼的举动,却让嘉靖帝觉得严嵩是 “懂自己” 的人。 为了巩固宠信,严嵩还很懂得 “自污”。 他故意表现出贪财好利的样子,让嘉靖帝觉得他没有政治野心,只想捞点好处。 每当有官员弹劾他贪污,嘉靖帝虽然也会象征性地斥责几句,却不会真正处罚,因为在皇帝眼里,一个贪财的臣子比一个清廉却有威望的臣子更让人放心。 严嵩还让儿子严世蕃参与政务,严世蕃精明强干,尤其擅长揣摩嘉靖帝的心思,父子俩配合默契,把皇帝哄得团团转。 不过严嵩的宠信也并非一帆风顺,期间多次遭遇弹劾危机。 每当这时,他从不为自己辩解,而是跑到皇帝面前痛哭流涕,诉说自己对朝廷的忠诚和不易,甚至暗示自己年老体衰,请求退休。 这招以退为进往往很奏效,嘉靖帝念及他多年 “辛劳”,总会出面保他。 他还善于利用皇帝对其他大臣的猜忌,巧妙地排挤对手,比如通过制造矛盾让嘉靖帝疏远正直的官员,从而巩固自己的地位。 严嵩能在嘉靖朝独得宠爱二十年,靠的是精准把握帝王心理的智慧,是 “会办事、不多事、懂迎合” 的为官之道。 他把皇帝的喜好变成自己的专长,把皇帝的忌讳变成自己的禁区,用看似卑微的姿态换取了至高的权力。 虽然这种手段为人不齿,最终也落得身败名裂的下场,但不得不承认,在那个皇权至上的时代,严嵩这套 “宠臣方法论” 确实精准地击中了嘉靖帝的需求,这也是他能长期得到信任的根本原因。