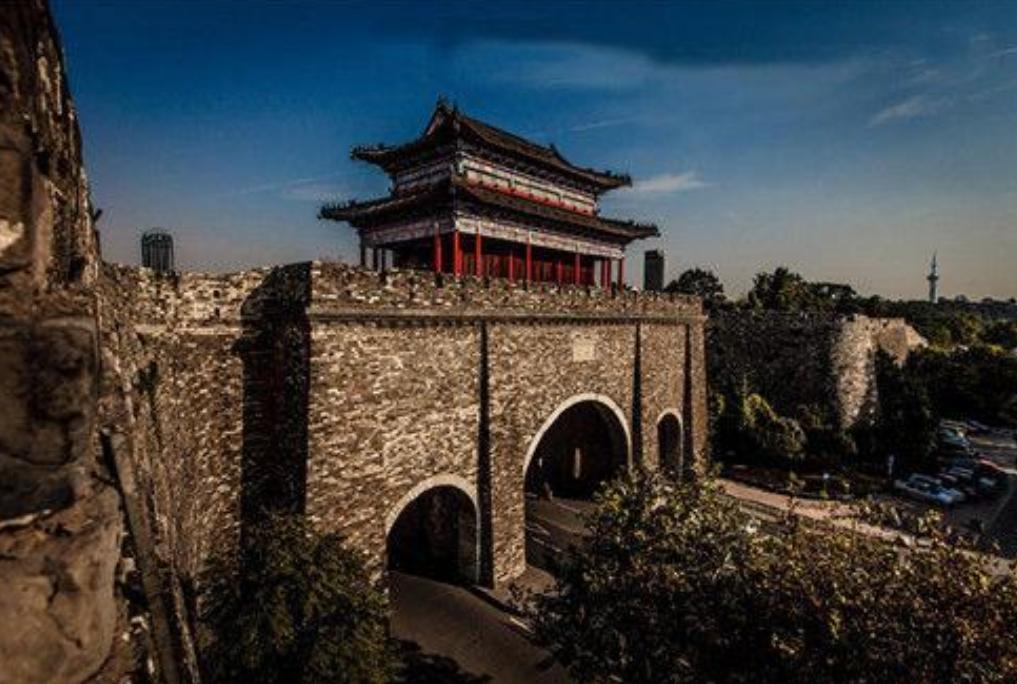

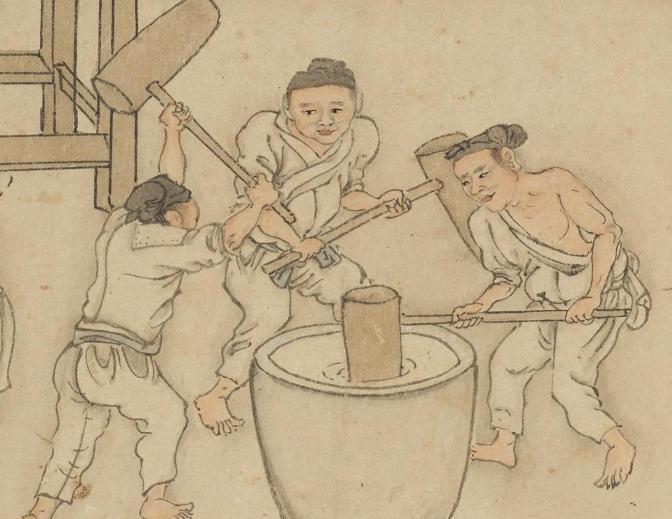

古代没有水泥和混凝土,为什么修建的城墙,可以几百年屹立不倒 西安明城墙这座周长 13.74 公里的巨型建筑,已经在风雨中伫立了 600 余年。 同样令人惊叹的是,南京明城墙历经多次地震与战火,至今仍保留着原长的三分之二。 古代工匠没有现代建材工业的加持,却用最朴素的材料创造了建筑史上的奇迹。 建造城墙的第一步,是对材料的极致运用。 在黄土高原地区,工匠们发现经过反复捶打的泥土能展现出惊人的强度。 他们将当地黄土晾晒粉碎,按比例掺入细沙与石灰,加水拌匀后填入木制夹板,用八斤重的石夯反复捶打。 每夯打三层就铺一层芦苇或红柳枝,这种 "加筋土" 技术能有效防止墙体开裂。 甘肃敦煌的玉门关遗址,正是用这种方法建造的夯土墙,虽历经两千多年风沙侵蚀,残高仍达 9.7 米。 石材的运用则更显匠心,在山区筑城时,工匠们会根据岩石的纹理切割石料,使每块石材都能严丝合缝。 苏州盘门城墙的基石采用 "丁顺交错" 的砌筑法,纵向的 "丁石" 与横向的 "顺石" 交替排列,形成类似现代钢筋混凝土的网状结构。 更令人称奇的是,工匠们发现牡蛎壳灰与糯米浆混合后,能产生媲美水泥的黏合力。 泉州崇武古城的墙体缝隙中,这种生物黏合剂将花岗岩牢牢黏结,即便在潮湿的海边环境中,几百年都不会松动。 巧妙的结构设计是城墙长寿的另一秘诀,几乎所有古城墙都采用下宽上窄的梯形剖面,这种造型能将墙体自重均匀分散到地基。 北京正阳门箭楼的墙体收分达到 1:0.15,底部宽 27.3 米,顶部仍有 23.4 米,既增强了稳定性,又能抵御攻城武器的冲击。 城墙顶部的 "马面",也就是凸出于墙体的防御台,不仅能消除射击死角,更像嵌入墙体的 "肋骨",大幅提升了整体刚度。 排水系统的设计同样体现古人智慧,南京明城墙顶部铺设三层砖面,中间层略微拱起形成 "泛水",雨水能顺着坡度流向城墙内侧的水槽。 水槽每隔十米设一个吐水嘴,这些雕刻成兽头形状的排水口伸出墙体一米多,确保水流不会直接冲刷墙基。 在易积水的地段,工匠们还会在墙脚铺设碎石盲沟,通过渗透方式排走地下水,这种 "上排下渗" 的系统,比现代混凝土建筑的排水设计更显生态智慧。 城墙的耐久性更离不开文化力量的支撑。在古代,城墙不仅是防御工事,更是政权稳固的象征。 朱元璋修建南京城墙时,命令各地府县烧制城砖,每块砖上都刻着产地、监造官和工匠姓名,这种 "物勒工名" 的制度使责任可追溯,确保了建材质量。 曲阜明故城墙的修建中,当地百姓自愿捐献石料,甚至将家族姓氏刻在砖上,这种情感联结让城墙在后世得到持续修缮。 地理环境的适配性同样关键,北方干旱地区的城墙多采用夯土结构,利用干燥气候保持墙体坚硬;南方潮湿地区则多用砖石,抵御雨水侵蚀。 山西平遥古城依傍汾河而建,城墙西侧特意增加了三米高的防洪堤。 而福建土楼的圆形城墙,则能将台风的冲击力分散到整个墙体。 这种 "顺势而为" 的建造理念,让城墙与自然环境形成了和谐共生的关系。 从组织管理角度看,古代城墙的维护体系相当完善。 宋代将城墙修缮纳入 "常平仓" 制度,丰年储备建材,灾年以工代赈修缮城墙。 明代设立 "营缮司",专门负责城墙维护,规定每三年一小修,十年一大修。 这种制度化的维护,使许多城墙在数百年间始终保持良好状态。 当我们用现代材料科学分析这些古老建筑时会发现,古人虽不懂化学方程式,却通过无数次实践,掌握了材料的最佳配比。 虽没有结构力学理论,却凭借经验创造出最稳固的造型。 西安城墙的夯土中,石英砂与黏土的比例恰好能形成最强凝聚力。 南京城墙的砖石咬合度,完全符合现代抗震设计标准。 这些历经岁月洗礼的城墙,不仅是砖石的堆砌,更是古人与自然对话的结晶。 真正的坚固不在于材料的强度,而在于对规律的尊重。 当现代建筑面临百年寿命挑战时,或许可以从这些古老城墙中,汲取那份顺应自然、精益求精的智慧。