鲁迅夹烟墙画被投诉:历史真实与教育引导该如何平衡?

家人们谁懂啊?绍兴鲁迅纪念馆最近因为一面墙画炸锅了!游客孙女士投诉馆内"鲁迅夹烟墙画"会误导青少年,要求把香烟换成拳头。这波操作让网友集体懵圈:当年背《狂人日记》时没人说"吃人"太血腥,现在倒和一支虚拟香烟较上劲?这场争议背后,藏着历史真实性与现代教育理念的深层碰撞。

网红墙画引发的文化争议风暴

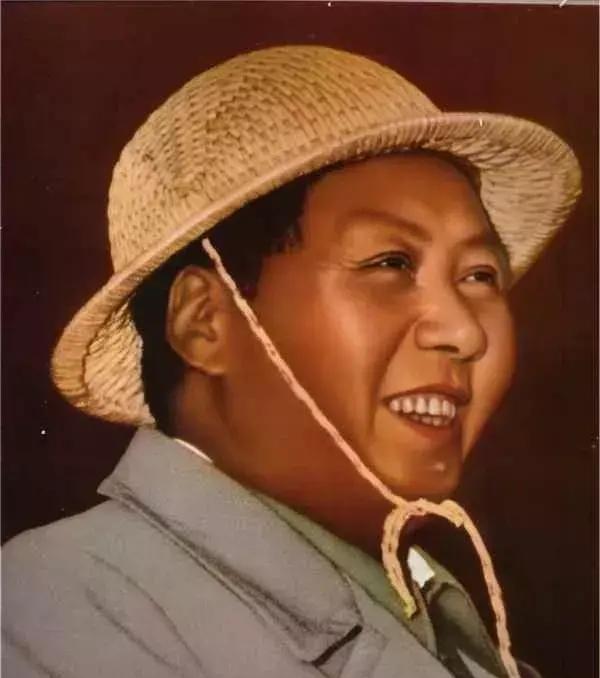

绍兴鲁迅纪念馆的网红打卡墙原本是游客最爱,人们排队模仿"给先生点烟"拍照。但8月22日,控烟志愿者孙女士在政务平台投诉称,原画是鲁迅在书房吸烟的场景,而墙画去掉背景后突出了吸烟动作,可能诱导公众在室外吸烟并误导青少年。她二次投诉时更指出,原版画作烟纹仅占3%,墙画却放大至15%以上。

馆方回应"正在处理"引发更大争议。越城区文广旅游局表示景区属市文旅集团管辖,而记者联系相关部门时均未获实质回应。工作人员证实确有游客模仿点烟行为,但处理方案仍在讨论。这场风波折射出当代社会对历史人物形象传播的焦虑。

历史人物的"道德滤镜"困境

史料记载鲁迅日均吸烟50支,与其《烟草毒害论》形成有趣反差。这种矛盾性恰恰构成历史人物的真实魅力。伦敦福尔摩斯博物馆用"碎片化玻璃装置"呈现小说中的吸毒场景,上海鲁迅纪念馆则通过动态投影同步展示吸烟形象与禁烟手稿,都是平衡历史真实与现代价值观的创新尝试。

核心矛盾在于:当历史人物的生活习惯与现代健康理念冲突时,净化处理是否会导致历史失真?北师大专家张明指出,将历史人物"无害化"处理,本质上是剥夺青少年接触复杂历史真相的权利。鲁迅既是烟瘾者也是禁烟倡导者,抹去任何一面都会制造虚假形象。

青少年教育中的"过度防护"现象

投诉背后反映的是一种社会认知偏差:将历史人物的生活习惯简单等同于行为示范。教育心理学家发现,这种投诉实质是成人社会对青少年判断力的不信任。网友反讽《让子弹飞》雪茄镜头未遭投诉,揭示出选择性批判的双标现象。

更值得警惕的是教育焦虑的蔓延。当我们在纪念馆纠结一支画出来的香烟时,现实中的电子烟正向校园渗透。与其纠结墙上的烟,不如关注校门口的电子烟小贩。青少年需要的是辨别能力,而非无菌的历史环境。

"场景还原+健康警示"的平衡方案

解决争议需要技术创新而非简单删除。可通过AR技术还原原画书房背景,在互动拍照点自动弹出健康提示;在墙画旁增设二维码链接《烟草毒害论》原文及现代医学解读;参考博物馆分级解说系统,对青少年团体启用强化版健康引导。

上海鲁迅纪念馆的做法值得借鉴:用光影技术让墙画中的烟自然消散,同时浮现禁烟文字。这种"动态教育"既保留历史真实,又传递健康理念,实现文化传承与公共教育的双赢。

文化传承需要理性对话

历史纪念馆应坚持"不美化不遮蔽"原则。网友说得好:"与其P掉鲁迅的烟,不如教会孩子读懂《药》里的清醒。"青少年教育不是建造无菌室,而是培养批判思维。当我们能坦然面对历史人物的复杂性,才是真正成熟的教育。

热点观点鲁迅夹烟墙画被指误导青少年馆方回应鲁迅夹烟墙画被投诉