1951年,老红军傅兴贵刚回乡务农,村里的1个寡妇就找来了,哭着讲:“我曾参加过红25军,后来被俘,遭反动军官霸占。解放后回村,如今想要当小学教师,却无人敢用。”傅老听后,讲:“老战友,我为你担保!

主要信源:(麻城市人民政府——傅兴贵)

1951年,老红军傅兴贵回到了故乡务农。他曾走过漫漫长征路,卸下戎装本应安享平静。然而,他很快发现,有些战火留下的阴影,并未随着胜利的到来而远去。

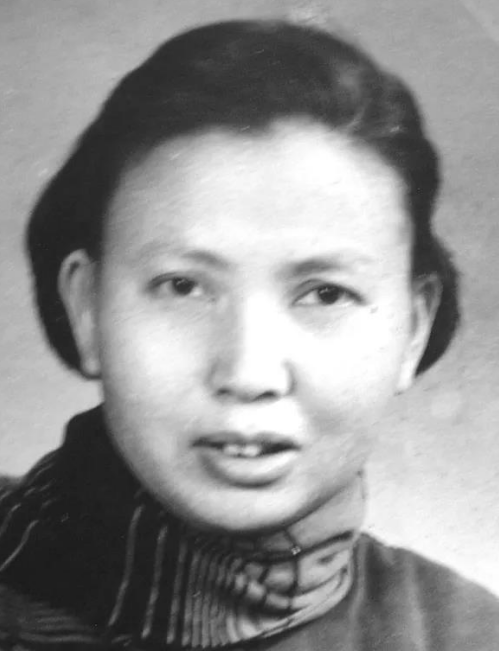

村里住着一位寡妇,她曾是红二十五军的一员。战火锤炼了她,但归乡后,她却身陷另一种无形的硝烟,生活处处受阻。

她年少时,约在1927年,十五岁光景,便投身了红军。她做过卫生员,甚至被战友称作“猛将”,在枪林弹雨中救助伤员无数。

1934年,在战场上,她曾为傅兴贵包扎过腿伤。不幸的是,红军部队转移时,她被国民党军队俘虏,命运急转直下。

被俘的经历,给她带来了深重屈辱。她被迫成了反动军官的“小老婆”,遭受无尽欺负。直到1949年解放,她才艰难逃回老家。

胳膊上留有月牙形伤疤,口中的河南乡音,都无声诉说着她的苦难。她渴望教书,想用知识的力量,重塑自己的人生。

可回乡后,她非但没得到乡亲理解,反而因被俘、被霸占的经历,被视为“身子脏”。她一次次提出教书,一次次被拒绝。

村干部面露难色,王大爷等村民也敲着拐杖,生怕孩子“学坏”。日常生活中,她甚至被抢水桶,被吐唾沫,遭受着冷酷排斥。

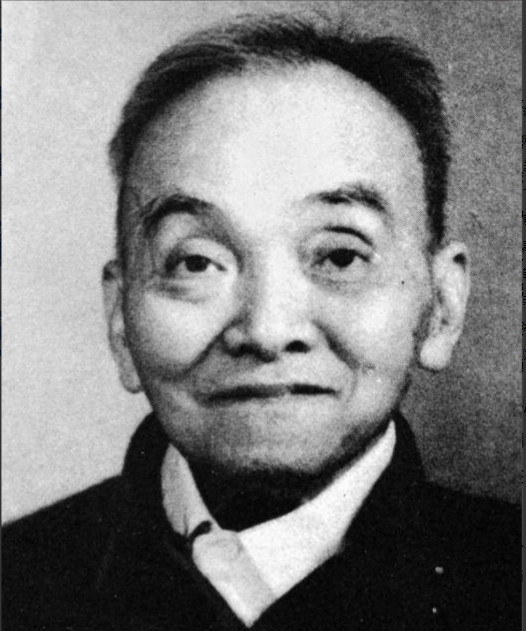

傅兴贵看到了这一切。他自己也带着战争留下的累累旧伤,脖颈处有炮弹划过的深疤痕。这些身体上的残缺,让他更能理解同袍的痛苦。

更严重的伤在头部。1934年庚家河血战中,他头部被三颗机枪子弹击中,昏迷七天七夜。三分之二的头盖骨被打飞,伤势触目惊心。

傅兴贵深知战争对人的摧残,身体的伤痛让他更能体会战友内心的无形伤害。他知道,这堵横亘在寡妇面前的偏见之墙,必须被打破。

那孤苦妇人已到了山穷水尽的地步,只得对着傅兴贵一把鼻涕一把泪地诉起苦来。她或是跪地,或是泣不成声,把所有积压多年的苦楚,都倒了出来,声音悲戚。

傅兴贵听罢,怒火中烧。他猛磕烟袋锅,声如洪钟,当即拍胸脯保证,誓言为这位战友撑腰,怒斥所有不公。

他挺身而出,没有丝毫犹豫。他拿出自己的党证、红军证,甚至放出话,说要拿“老命”来担保,掷地有声地说:“这事我罩着你!”

面对村干部和村民的质疑,傅兴贵拉开军装领口,露出脖颈的伤疤。他提醒他们,自己当年浴血奋战时,这些人尚在襁褓之中。

他以此彰显担保的分量,让所有人心服口服。在乡政府,傅兴贵更是强硬,用“红二十五军的铁娘子”这个称谓,要求乡长必须同意。

傅兴贵的担保书,一开始并没有被所有人看重,甚至有人觉得它“不如七斤小米有分量”。村民们依然在观望,不肯轻易接受。

然而,一个朴素的愿望打破了僵局。“俺家栓柱天天吵着要认字。”栓柱他娘的话,说出了许多村民的心声,成了支持寡妇任教的突破口。

最终,在傅兴贵的坚持下,乡长点头同意。傅兴贵担保后,学校在三天或一个月内就设立起来,为女兵的教育之路打开大门。

很快,一间废弃的榨油坊被简单改造,糊上新窗纸,用锅底灰刷出黑板,成了乡村小学,环境简陋却充满希望。

在学校的各项事务中,傅兴贵总是热情投入,凡事都亲自动手,从不推脱。他扛柴火给孩子们烤红薯,默默修补教室里的板凳,用实际行动支持着学校的运转。

他甚至步行三十多里,用自己残废军人的抚恤金,为学校购买了珍贵的粉笔,确保孩子们能有最基本的学习工具。

新学期伊始,入学的孩子当中,出身贫困家庭者仅有七人。寡妇老师虽然穿着打满补丁的衣服,却对他们倾尽了所有心血和热情。

她尤其关爱残疾学生栓柱,每天天不亮就在半道上等着,背他上学。在暴雨中,她曾趟过齐腰泥水,险些被急流冲走。

这一切只为不让孩子错过一堂课,那份执着感动了所有人。第二年夏天,学校的教学成果令人惊叹,在全县统考中脱颖而出。

这所简陋的学校,算术平均分竟然排到全区第三。这样的成绩,让曾心存疑虑的人们都信服了。

残疾学生栓柱考取了满分。他父亲激动地跪谢老师,泪洒衣襟。这是对教育改变命运的由衷肯定和感激,震撼人心。

时光流转至 1952 年,一位名叫傅兴贵的男子,将那枚在手中摩挲了无数个日夜、早已被体温浸润得愈发鲜亮的红五星,郑重地交到了那位独自支撑着生活的女教师手中。这枚历经战火,连在战壕中都未曾丢失的勋章,是对她教学事业最高的褒奖。

傅兴贵常在学校外静静聆听孩子们的读书声。尽管那处授课之地粗陋不堪,他眉宇间却总漾着心满意足的笑意,胸腔里满是难以言喻的安宁与暖意。