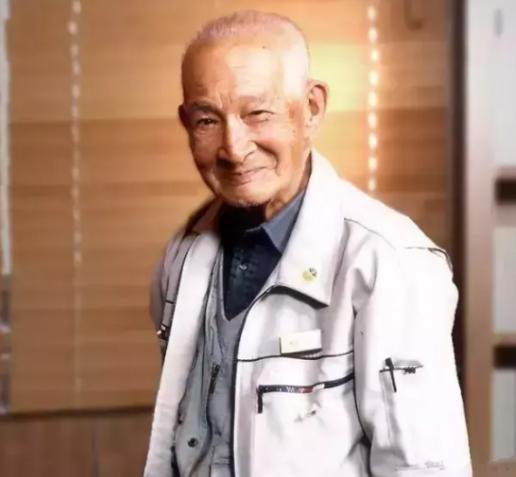

“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下去!”1990年,83岁日本老人带领7000名日本人,在中国人自己都不知道的沙漠里,种了300万棵树。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年的一个夏天,在中国内蒙古库布齐沙漠的黄沙深处,一位年过八旬的日本老人说出了一句让人记忆深刻的话:“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下去。” 这不是空喊的口号,而是他用生命去兑现的誓言,从那一年起,他带着七千多名日本志愿者,一同在这片鲜有人知的沙漠里种下了三百万棵树,把一片“地球癌症”逐渐变成了绿洲。 远山正瑛1906年出生在日本山梨县一个普通的寺庙家庭,寺院周围有不少农田和植物,他从小就对土地充满了好奇。 后来他进入京都帝国大学学习农业,主攻土壤和作物,在课堂之外,他常常跑到沙丘地带,研究风沙是如何吞噬土地的,这些经历让他从学生时代起就对沙漠治理产生了执念。 二十世纪三十年代,他第一次踏上中国的土地,来到河北、内蒙古等地考察,眼前一望无际的黄沙让他震惊不已,农田被掩埋,村庄荒废,他心里升起了一个朴素的愿望,希望有朝一日能让这片土地重新长出绿色。 可惜战争很快打断了这一切,随着卢沟桥事变爆发,日本的侵略让他不得不匆忙回国,他清楚地看到战争给中国百姓带来的苦难,愧疚的情绪伴随了他的一生。 回到日本,他并没有放弃自己的研究,战后的岁月里,他在鸟取大学任教,带领学生在沙丘上种植耐旱作物。 经过多年的实践,日本沿海二十多万公顷沙地逐渐变成了农田,他被称为“沙漠之父”,即便如此,他心里始终没有放下中国,那片曾经亲眼见过的荒漠一直牵动着他,他觉得自己欠中国一个交代。 1972年中日邦交正常化,这让他看到了实现梦想的机会,那时他已经退休,却开始积极筹备再次踏上中国的土地,他发起成立了日本沙漠绿化协会,四处奔走宣传,呼吁日本人支持中国的治沙工作。 他的口号很简单:每周省下一顿饭,把节省的钱用来支援恩格贝种树,这个朴素的想法,感动了成千上万的普通人。 真正的转折点出现在1990年,那一年,83岁的远山正瑛坐着长途车,颠簸着进入库布齐沙漠腹地的恩格贝,这里几乎看不到植被,黄沙随风肆虐,被学界称为不可能治理的“地球癌症”。 很多人以为他只是来看看,但他当即决定留下来,把这里当成生命最后的战场,他每天亲自下地,挖坑、栽树、挑水、浇灌,哪怕烈日当头或寒风刺骨,也从不缺席。 资金不足,他就把老家的财产拿出来卖,栽种困难,他就一遍遍改进方法,调整树苗的间距和坑的深度,最初成活率极低,他就和志愿者一道反复试验,就是这种倔强和执着,把无数年轻人感召到恩格贝。 从1991年开始,批次批次的日本志愿者来到这里,人数最终超过了七千,他们当中有学生,有白领,有官员,还有远山正瑛的子女和孙辈,大家在荒漠中搭帐篷,顶着风沙劳作,一棵棵树苗在沙丘间慢慢扎下根。 十年的时间,恩格贝的景象发生了翻天覆地的变化,三百万棵树先后被种下,荒凉的沙丘逐渐变成成片的林地。 风沙减少,绿地扩展,水草丰美,牛羊成群,一个新的村落在这里生长起来,人们称这里为“沙漠里的奇迹”,而远山正瑛则把他最宝贵的晚年岁月献给了这片土地。 他的意义并不只是让沙漠变绿,他把治沙看作是一种赎罪,他常常在演讲中提到,日本在中国犯下过不可原谅的错误,而他要用行动去弥补。 栽下一棵树,既是为了阻挡风沙,也是为了表达歉意,他说过,绿化沙漠是通往和平的道路,正因如此,中国人称他为“沙漠之父”,日本人则从他身上看到了反思和担当。 2004年初,他在日本因病去世,享年97岁,按照生前遗愿,他的一部分骨灰被安葬在恩格贝的一棵垂柳下,面向他亲手栽下的林地。 那片沙漠已不再荒凉,绿色覆盖了三分之一的土地,至今,还有一批又一批志愿者继续走进这里,延续他的事业。 回望这一生,远山正瑛从年轻时的志向,到年老时的坚持,从一名学者到一位和平的践行者,他始终把目光投向那片沙漠。 那句“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下去”,不再是一句豪言,而是他用几十年的行动写下的承诺,今天,当风吹过恩格贝的林海,仿佛仍能听到他铿锵的誓言在沙丘间回荡。 信源:中国新闻网——“沙漠之父”远山正瑛