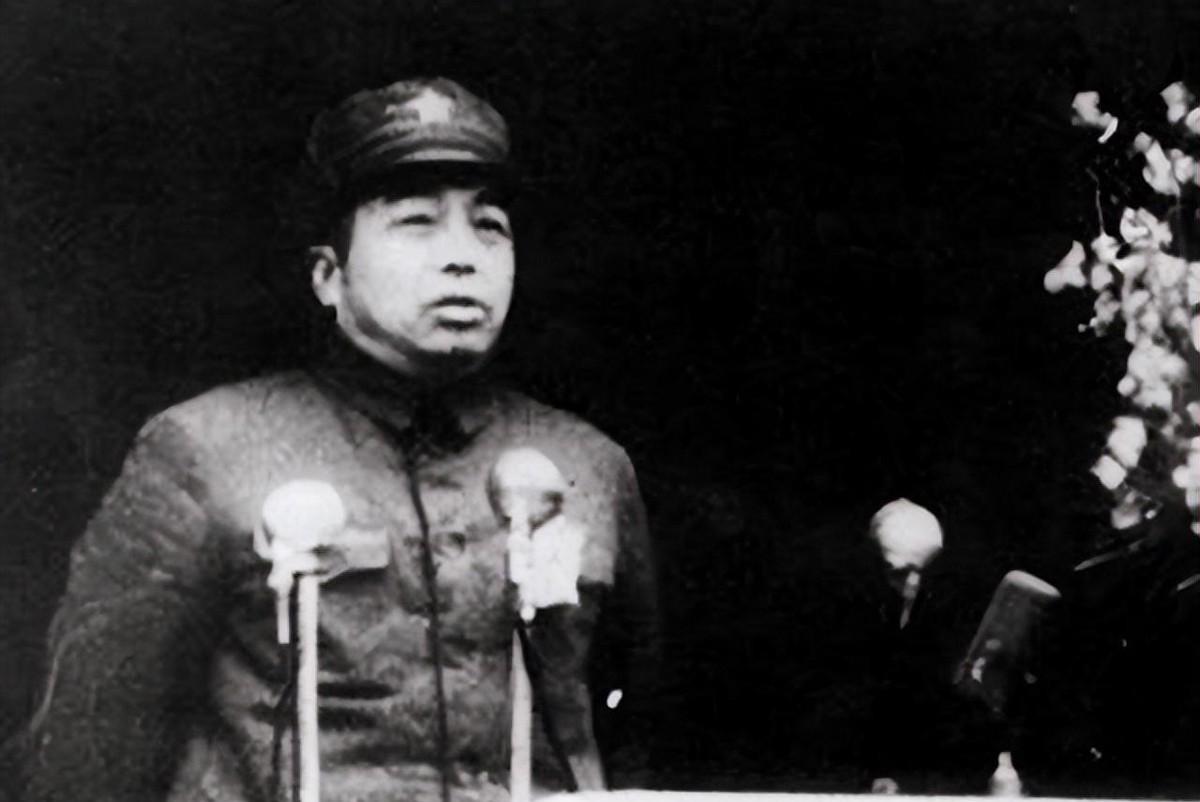

庐山会议6年后,毛主席与彭老总谈话耐人寻味:也许真理在你这边 1965年9月23日清晨,北京的天刚泛白,丰泽园门口却已站满了人。毛主席背着手,迎着秋风等着一位久未露面的旧友——彭德怀。两人隔着几步远,先是一阵沉默,随后主席轻声开口:“老彭,也许真理在你那边。”这一句,没有客套,更像战友间的暗号,意味深长。 外界只知道他们谈了五六个小时,却少有人注意到,这场对话其实源自六年前的波澜。1959年7月庐山,彭德怀那封万言书提出“不宜继续高指标”的意见。文件先在小范围传阅,随后掀起轩然大波,一夕之间,会议主题从“总结经验”变成“批彭”。对彭德怀来说,那场风暴不仅结束了自己的国防部长生涯,更将他推向历史的逆风口。 会后不到两个月,彭德怀搬离中南海,落脚城郊吴家花园。房子不大,院子却够种菜。他把党校教材垒在窗台,一遇闲空就下地锄草,孩子们常趴在篱笆外看他翻土,他便笑着递过去一把花生。“拿去吃,别饿着。”这是彭德怀常挂嘴边的话,听着像农民大哥而不是开国元帅。 有意思的是,中央文件依旧照常送到他住处。每逢改版的新文件,他都认真做批注;遇到对策建议,他会写长长的边批。只是这些字,鲜有人再转上去。这种半失语状态整整持续了六年,彭德怀硬生生把日子过成了“种地—读书—写字”的三点一线。期间他三次主动要求精简警卫和炊事员,用省下的经费接济附近浮肿病村民。有人劝他别太较真,他反问:“困难面前,连个老兵都不肯节省,还指望谁?” 转折还是在1965年。中印边境、越南局势、西南大三线全面铺开,中央急需熟悉山地作战又懂后勤的老将坐镇。彭真奉命到吴家花园做说服工作,碰的一声被回绝。“我不懂工业建设,只会打仗和种庄稼。”彭德怀语气极直。彭真离开时,老人家在院门口长叹一声,却又弯腰拾起一把落叶,仍像个农人。 毛主席显然不甘心。于是便有了那场丰泽园相见。席间,主席问:“对庐山决议怎么看?”彭德怀回答平静:“错误该纠正就纠正,但我不会上吊,更不会背叛人民。”气氛顿时松动,主席一笑:“那我就放心了。”紧接着谈到西南建设,主席试探:“副主任的位置你先挑起来吧,恢复名誉也方便。”彭德怀沉吟片刻,终于点头:“服从安排。”五个字,说得不高但很重。 遗憾的是,历史并未给这份和解足够时间。1966年风向突变,“四人帮”伸手,彭德怀再度被押回北京,戴高帽、挨批斗,直至1974年11月病逝。病榻前,他仍惦记的是“大三线工程不要停”“边防要稳”。医护听不懂军事术语,只能频频点头,心里却酸得很。朱德得知噩耗,拄着拐杖泪声嘶哑:“为什么不让我见他最后一面!” 1978年,中共中央为彭德怀彻底平反。追悼会那天,北京细雨,许多老兵把军帽握在胸前久久不语。有人想起1965年丰泽园那句“也许真理在你这边”,心头一震——原来并非客套,而是对一名敢讲真话、敢负责任的将帅最庄重的肯定。 放在今天看,这段往事依旧给人警醒:制度需要批评者,军人也需要被倾听。当年那封万言书里提出的粮食指标、干部作风等问题,后来都被一一验证。倘若当时能早一点回到理性轨道,许多损失或许可以缩小。彭德怀用自己的起伏,再一次证明“忠诚”与“实事求是”从不冲突。历史的号角,总归还在呼唤这样有棱角的人。

溪居

两位都是伟人啊,彭总千古

用户10xxx57

彭总铁骨铮铮