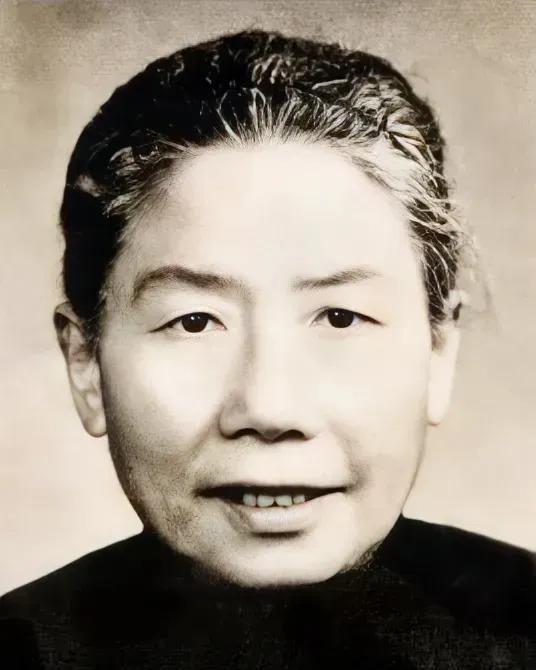

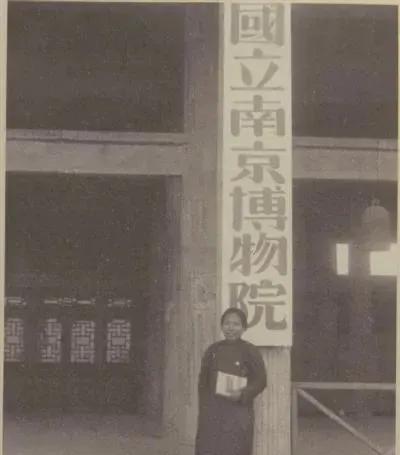

1964年,曾国藩胞弟的曾孙女曾昭燏,登上了南京灵谷寺,随即纵身跃下。事后,人们在她的大衣口袋中翻出了一张字条,上面留有短短8个字,却让人潸然泪下。 你有没有好奇过,一个家族的遗产如何在时代变迁中影响个人的命运?试想,如果你是曾昭燏,会如何在学术追求与国家责任之间权衡?通过这篇文章,我们可以一同探索她的生平,或许这能激发你对历史人物选择的思考。你觉得,她的决定是否反映了知识分子的普遍困境?现在,让我们逐步审视这个故事的各个层面,你又会从中发现哪些启发? 曾昭燏出生在湖南湘乡县荷塘乡万宜堂,她的父亲曾宝荪从事地方教育,母亲萧宝璜出自注重学问的家庭。从小她接受传统启蒙,研读四书五经,培养了对古籍的兴趣。十二岁进入长沙艺芳女子学校,学习现代科目。 1929年考入国立中央大学外语专业,一年后转入中文专业,跟随胡小石研习古汉语和文学。她参与田野调查,亲手处理出土物品,这让她对地下遗存产生关注。1933年以优异成绩获得文学学士。次年进入金陵大学国学研究所,继续钻研。 1935年获得兄长资助,前往英国伦敦大学攻读考古,次年取得硕士文凭。随后转往德国柏林大学,参与当地遗址挖掘,积累实际经验。1938年返回英国,任伦敦大学考古系助理教员。但抗日战争爆发,她于1939年结束海外学习,回国投身工作。 回国后她加入国立中央博物院,任设计专员。同年随队赴云南大理和洱海地区,进行考古勘探,清理多个遗址,对出土材料分类,提出文化命名。1940年起领导四川彭山汉代墓葬调查,持续四年,编写报告。抗日胜利后,随机构迁回南京,负责修复和整理展品。 1950年南京博物院成立,她担任副院长。五年后升任院长,组织南唐皇陵发掘,命名湖熟文化,推动石刻保护。她兼任南京大学教授,指导学生,参与多项文物抢救。她的工作使博物院成为研究基地,她捐出积蓄支持部队,并将个人存款用于志愿军援助。她主持多项项目,如治淮文物队,保护大量遗迹。她推动博物院建设,设立陈列室,提升公众教育。 她的职业生涯体现了对文化遗产的守护。她与夏鼐并称南曾北夏,在考古界享有声誉。她参与苍洱遗迹调查,提出洱海文化概念。她在彭山汉墓发掘中,发现重要器物,推动汉代研究。她领导祖堂山南唐二陵工作,揭示陵墓结构,丰富历史资料。她组织淮河水利工程中的文物普查,抢救多处遗址。她推动博物院现代化,引进设备,提升藏品管理。她编写多部专著,如考古报告和文物目录,供后人参考。她担任全国政协委员和人大代表,参与文化政策讨论。她终身未婚,将精力投入事业,对文博界影响深远。 1964年12月22日清晨,她从住所出发,招停出租车,前往灵谷寺。途中经过市区路口,抵达寺入口。她支付车费,脱下大衣递给司机,并放下一袋苹果,让司机等待。她进入寺院,沿主道前行,经过大雄宝殿,抵达灵谷塔脚下。 她拾级而上,到达第七层平台。她向前跨出,从高处坠落。附近人员赶来,警方抵达,检查物品。司机取出大衣,人员从口袋中发现纸条,上面写着我的死与司机无关。警方确认身份,通过博物院同事辨认。事件报告提交,博物院内部通报。 她的离世震惊学术界。遗体安葬在南京江宁区南唐二陵附近,墓碑简朴。两年后兄长曾昭抡夫妇相继去世。她的文稿和报告被整理,1999年出版成集。南京博物院沿用她制定的标准,继续运作。 2009年举办生平展览,展示工具和照片。她的文化命名在教材中提及,推动领域进步。墓地列入保护单位,每年有人凭吊。