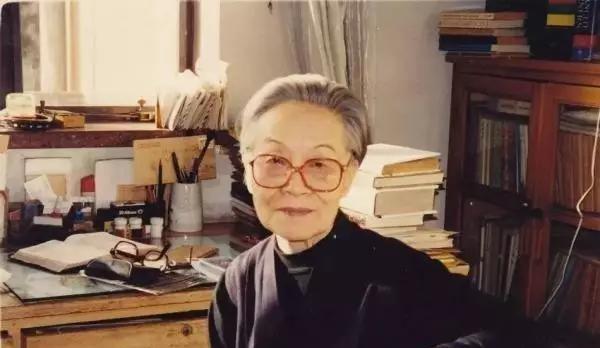

1997年,86岁的杨绛看着已病若膏肓的女儿钱瑗,贴在她耳边轻声道:“安心睡吧,我和你爸爸祝你睡好。”话音刚落,钱瑗缓缓闭上了双眼病房的灯光昏黄,空气里弥漫着药味。 床上的钱瑗呼吸微弱,脸色苍白。杨绛坐在一旁,手紧紧握住女儿的手。86岁的她早已满头白发,神情却依旧坚毅。 那一刻,她俯下身,贴近女儿耳畔,轻声呢喃:“安心睡吧,我和你爸爸祝你睡好。”话音落下,钱瑗缓缓闭上双眼,心电仪的曲线逐渐平缓。母亲目送女儿离去,眼中没有哭喊,只有无声的泪水。 这段场景背后,是一个家庭数十年的起落。杨绛与钱钟书被称为“文化伉俪”,他们的名字注定写进中国现代文学史。 钱瑗则是这个家庭唯一的孩子,从小聪慧好学,成长在书香氛围中。她身上既有父亲的才气,也有母亲的坚韧。自幼跟随父母读书写字,学业一路顺遂,后来进入清华执教,成为学生口中的“好老师”。看似平静的人生,实际伴随坎坷与病痛。 钱瑗的性格独立,既继承父母的学养,又有自己清晰的选择。她选择教育作为终身事业,投身讲坛,认真对待每一节课。学生回忆她,总是亲切温和,讲解时逻辑清晰,态度严谨。 教书之外,她还承担家庭的责任,照顾父母,陪伴他们走过低谷。她是家中的支撑点,也是父母的安慰。这个角色让她显得坚强,却也让她消耗过多精力。 长年的劳累与病痛逐渐侵蚀她的身体。钱瑗罹患重病后,病情一日比一日严重。杨绛看在眼里,疼在心里,却始终陪伴。母女之间的关系深厚,既是亲情,又像知己。 病床前的守候,成了她晚年最艰难的考验。杨绛知道,自己一生经历风雨,失去丈夫后只剩这唯一的女儿。如今女儿也将离去,她必须用平静面对。那句轻声叮咛,不仅是母亲的安慰,也是对命运的妥协。 钱瑗的离世,对杨绛而言是沉重的打击。年近九旬的老人,白发人送黑发人,痛苦难以言表。可她没有沉溺悲伤,而是选择继续坚守。 她在晚年整理丈夫与女儿的遗稿,把一家人的学术与记忆延续。书房里,灯光依旧,杨绛独自伏案,笔下流淌的文字,承载着她的坚韧与执着。 她常说自己是“最后一个走的人,要把门关上”。这种坚毅背后,是失去亲人的巨大痛苦。 人们常把杨绛称为“最后一位先生”,不仅因她的学识,更因她的品格。在面对至亲离去时,她表现出极大的克制与深情。 那一声“安心睡吧”,让无数人动容。它不是一句告别,而是一种承诺:在另一个世界,父母依旧与女儿相伴。短短数语,浓缩了一个家庭的爱与坚守,也展现了中国式母爱的深沉与含蓄。 钱钟书生前常以机智闻名,杨绛以才情著称,而钱瑗则把二者的精神延续。她没有留下轰动一时的著作,却在三尺讲坛默默奉献,把知识传递给一代代学生。 她的生命虽短,却饱含价值。她走的那一刻,身边有母亲守候,灵魂似乎在温柔叮咛中安然离去。这份温情,让悲剧中多了一抹安宁。 那一年,清华园里曾为钱瑗举行追思。师生们静默肃立,回忆起她的课堂与笑容。有人说,她的一生朴素平凡,却带着光亮。杨绛站在队伍里,神情镇定。 她明白,女儿的生命虽然止步,但精神会留在讲台,会留在学生心里。失去亲人的痛苦无法弥补,唯有让记忆延续,才能让生命有意义。 多年以后,杨绛依旧独自生活。院子里安静,书桌上整齐放着家人的照片。每当夜深人静,她会凝望照片,仿佛还能与他们对话。 那句“安心睡吧”,其实也是对自己的提醒:悲伤可以有,但生活必须继续。她把孤独化作文字,把痛苦转化为坚守,让世人看到一个母亲的伟大。 1997年那个夜晚的低语,成为杨绛生命中最沉痛的一刻,也成为这个家庭的最后合影。钱瑗闭上眼睛,杨绛擦干泪水,继续走在人生路上。 直到多年以后,她才兑现那句话,关上生命的大门,与丈夫和女儿团聚。那份深情与坚韧,留在人间,化作永恒的记忆。