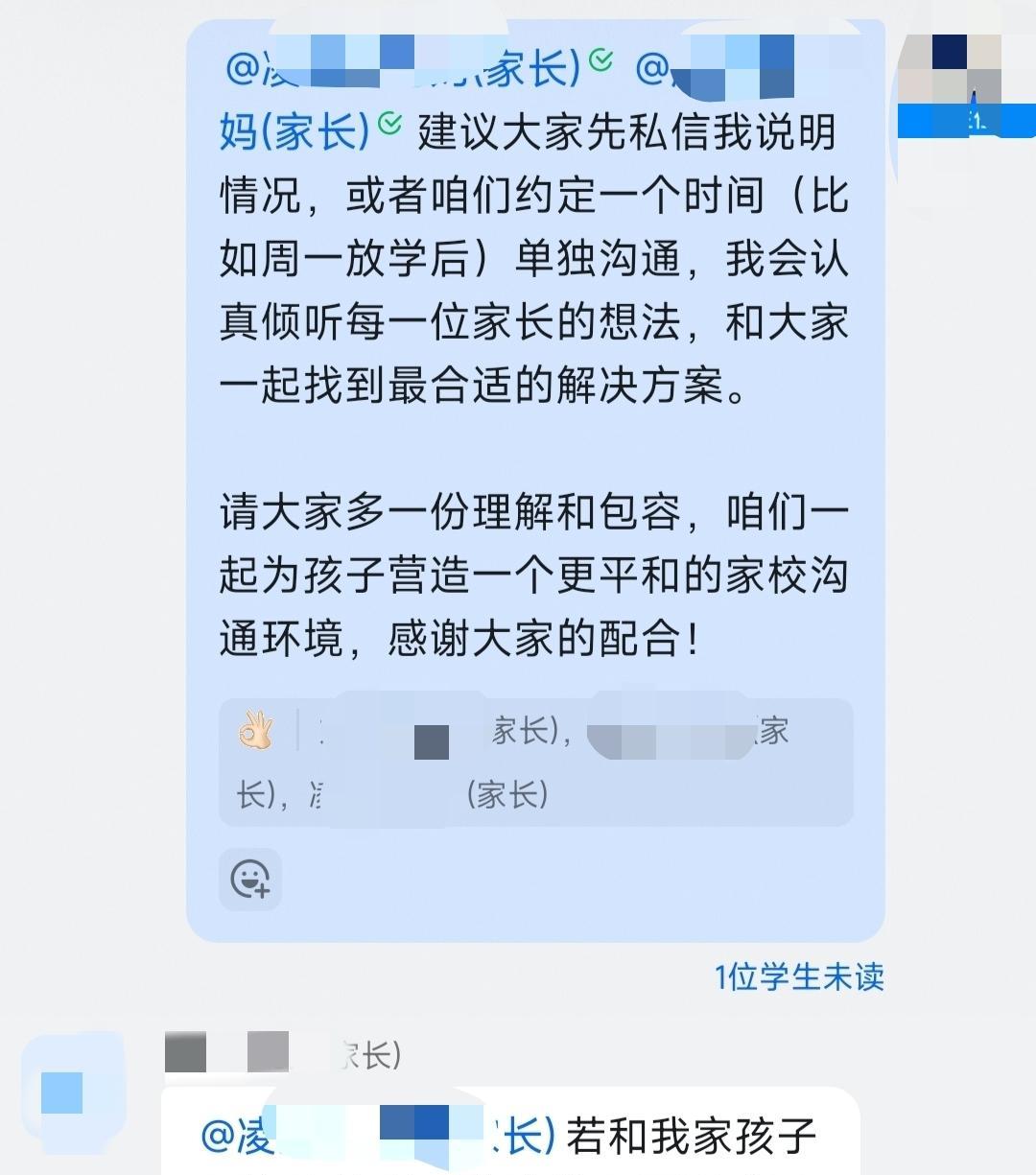

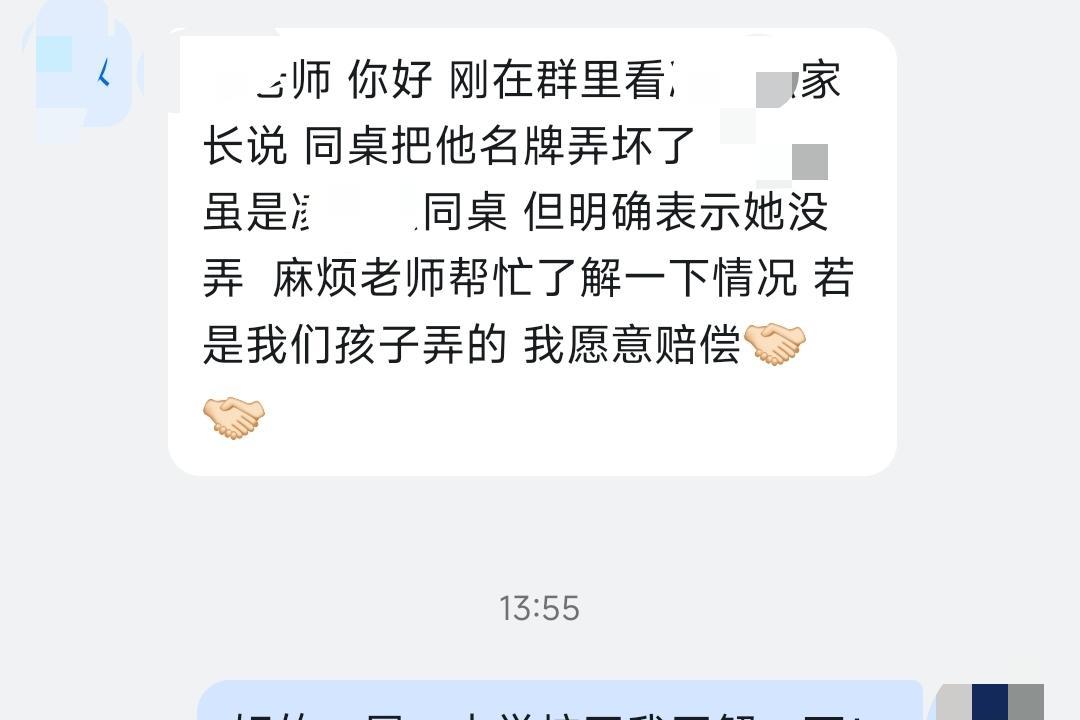

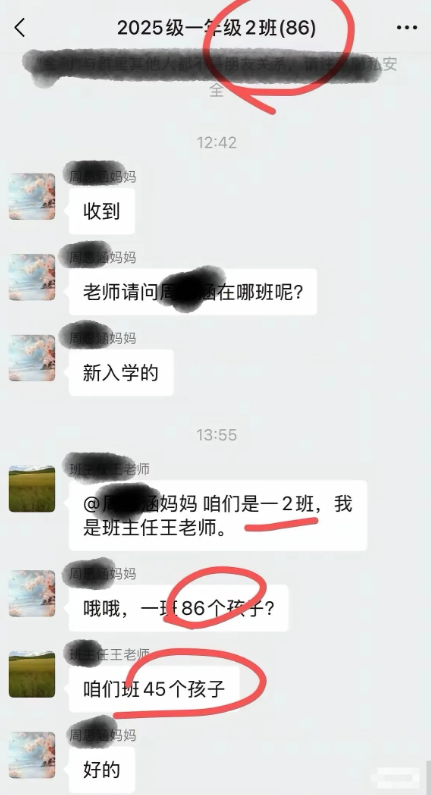

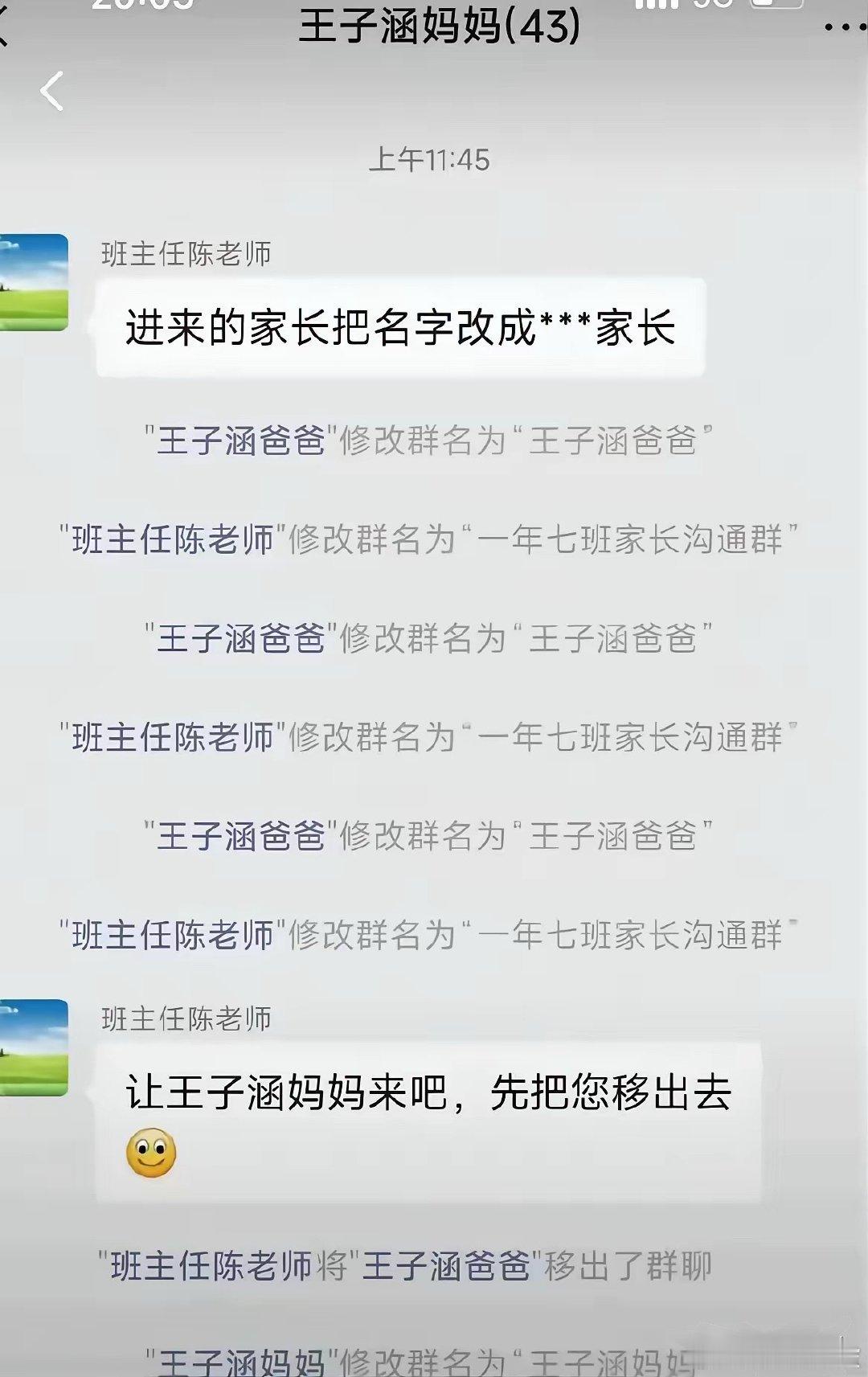

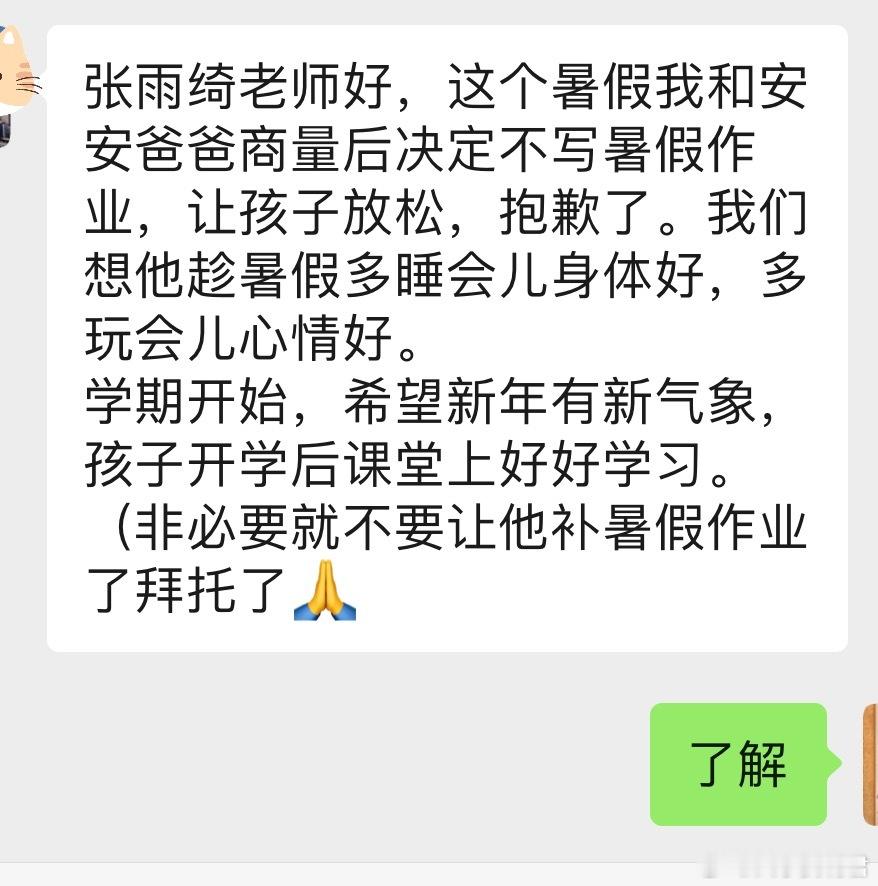

老师被娃打滚逼哭! 家长还在群里补刀? “我家娃没喝水,老师是不是针对他?”——凌晨一点,一年级家长群跳出这句,屏幕那头的班主任刚把最后一个在地上打滚的小家伙哄回座位,连口水都没顾上喝。第二天,她得继续当保姆、法官、心理师,还要防着家长随时录像举报。这不是段子,是开学第三周的真实日常。 一年级的战场,不在讲台,在厕所门口。孩子不会擦屁股,老师蹲着教;两个娃为了吸管颜色撕巴起来,老师秒变仲裁员;家长一句“我家娃受委屈”,老师就得写情况说明。数据显示,新生首月,班主任日均步数破三万,比外卖骑手还多。可家长只盯一件事:我家孩子回来说“不想上学”,一定是老师不会教。 真相是,孩子不想上学,多半因为家里没调好生物钟。晚睡、赖床、早餐糊弄,到校就低血糖,情绪崩了。老师能哄一次,哄不了一学期。家长把“配合”当成“监督”,把“沟通”当成“质问”,老师只能把精力从教学转向“自证清白”。最后吃亏的是孩子:老师不敢严管,习惯滑坡,三年级直接掉队。 想破局,先把自己从“律师”降级为“队友”。晚八点半熄灯,早七点起床,早餐有蛋有奶,书包里只放必需品,文具别选变形金刚。孩子在校磕了碰了,先问“你下次怎么避免”,而不是“谁欺负你”。把“老师麻烦多照顾”改成“我们在家也这样练”,一句话就能让老师把精力放回课堂,而不是回小作文。 一年级不是拼成绩,是拼家长能不能把“玻璃心”换成“耐摔壳”。老师不是超人,只是一个想带孩子看世界的普通人。你退一步,她就能进一步;你递的是刀,她只能筑墙。今天你在群里少一句质疑,明天老师就能多十分钟教孩子把字写正。 别等三年级才后悔:当初打滚的不是孩子,是家长自己。