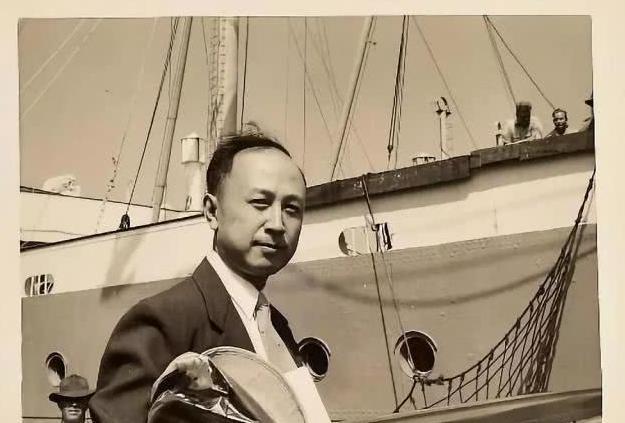

新中国成立后,她拒绝中央三次邀请,不想出任要职,这是为何?她被中央邀请,要让她担任一要职,可是她却只想当一个中学校长。众人不解,为何放着大领导不做,偏偏要到中学任职呢?这个人就是王一知。别看她生出生在一个封建的家庭,但是她所受的教育可一点也不封建,长大之后去往日本留学,和熊希龄曾在一起学习。 王一知出生在湖南芷江一个封建地主家庭,但开明的父亲没有让她裹小脚,还送她进了新式学堂。 1915 年,16 岁的她远赴日本留学,在东京女子高等师范学校学习,和后来的民国总理熊希龄成了校友。留学归来后,她没有像家里期待的那样嫁入豪门,反而一头扎进了革命洪流。 1924 年,王一知加入中国共产党,在上海从事地下工作。那段日子里,她假扮过商人太太,也当过小学教员,借着这些身份为党组织传递秘密文件,掩护过不少同志。 1937 年抗战爆发,她又辗转到武汉、重庆等地,组织妇女参加抗日救亡运动,发动大家捐钱捐物支援前线。在艰苦的岁月里,她亲眼见过太多孩子因为战乱失去上学的机会,心里渐渐埋下了办教育的种子。 新中国成立后,中央考虑到她资历深、能力强,多次邀请她担任重要行政职务。可每次接到邀请,她都婉言谢绝。 有人不理解,觉得她放着高官不做太傻,她却笑着说:“我这辈子最想做的就是让更多孩子能读书。” 后来,她主动请缨到北京一所中学担任校长。 上任后,她每天早早到校,查看学生的学习和生活情况,还亲自给教师们培训,鼓励大家创新教学方法。在她的努力下,这所中学的教学质量逐年提升,培养出了不少优秀人才。 在王一知的办公室里,始终挂着两幅照片:一幅是东京求学时与同学的合影,背景是盛开的樱花;另一幅是1952年附中学生在中南海汇报表演的留影,孩子们举着自己制作的矿石收音机,脸上洋溢着自豪的笑容。 她常说:“教育不是往容器里灌水,而是点燃火种。”这种理念让她在特殊年代依然坚持开设实验课,甚至用自家粮票换取化学试剂。 王一知始终保持着共产党人的本色,生活简朴,把大部分工资都捐给了学校的贫困学生。直到晚年,她还牵挂着学校的发展,经常回校看看。她的选择,没有惊天动地的壮举,却透着一股朴实的担当。 如今,北京师大附中的校史馆里,陈列着王一知当年设计的教具:用自行车链条改装的传动模型,用炮弹壳制作的蒸馏装置,还有那台陪伴她半生的德国显微镜。 这些展品无声诉说着一个真理:真正的教育者,永远把目光投向未来。当今天的学子在智能实验室里操作纳米机器人时,是否会想起七十年前,有位校长在防空洞里教他们辨认星座的执着? 现在我们的国家越来越强大,教育事业蓬勃发展,这背后正是无数像王一知这样默默奉献的人。那么,你怎么看待王一知拒绝高官、选择扎根中学教育的决定呢?