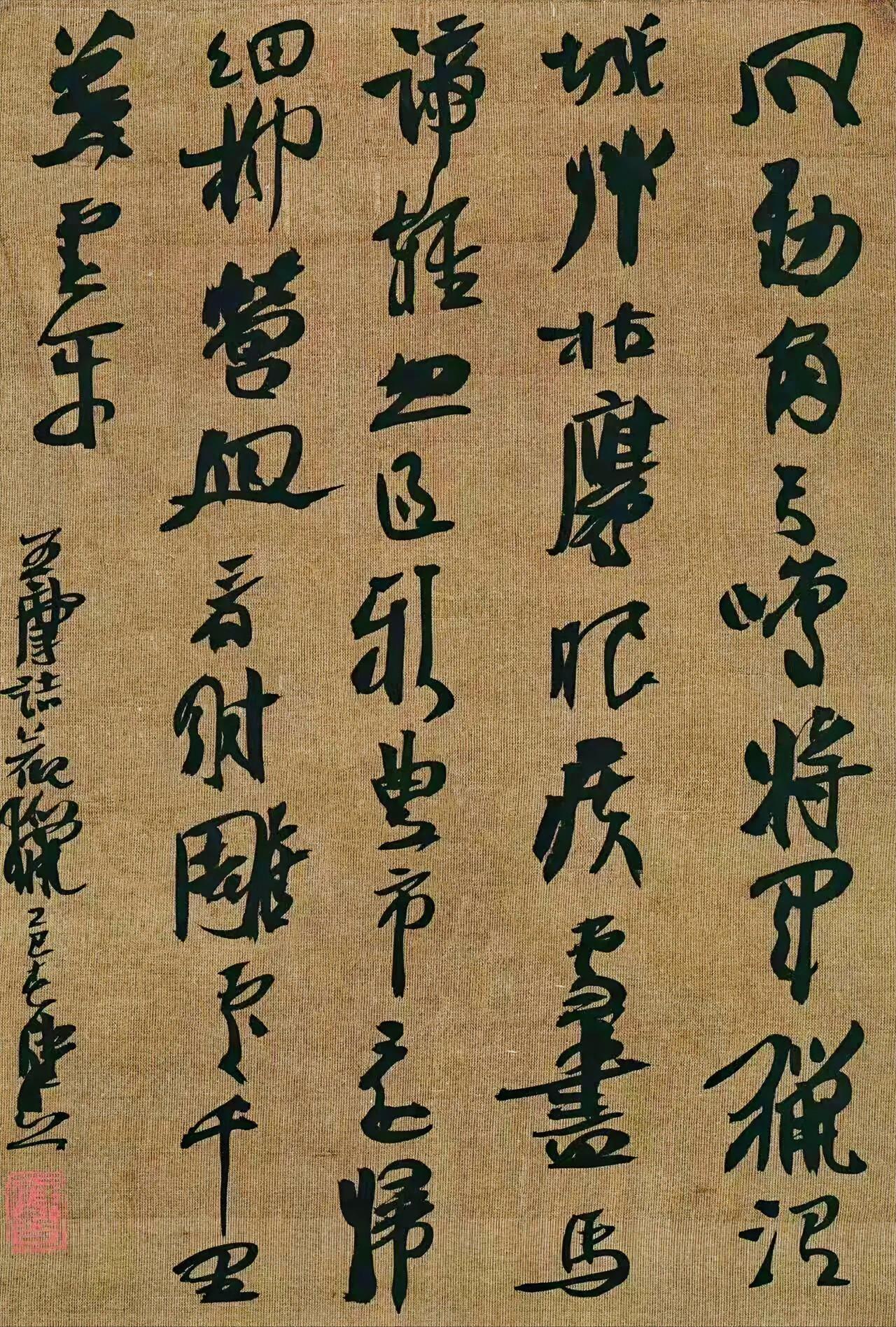

朗诵台上,七岁的男孩张口就是《将进酒》,掌声盖过伴奏。 镜头切到徐春妮,她没笑,只轻轻点头——观众这才意识到,这不是才艺秀,是一场提前十年的“人生路演”。 倒回去看,徐春妮把主持资源直接兑换成儿子的舞台时长:文学朗诵会、公益演出、文化沙龙,三个月跑八场。 频次高,却并非简单刷脸。 每一场文本由她亲自挑,先拆解情感,再模拟观众视线,最后才让孩子上台。 舞台成了教室,掌声成了评分,情绪颗粒度被拉满。 孩子学会的不仅是发声,而是“在陌生人面前管理自己”。 徐春妮用职业便利把“公开表达”提前写进童年,相当于给孩子预埋社交资本。 风险也有:聚光灯下的自信与真实世界的挫折能否无缝切换? 当掌声成为常态,孩子会不会把舞台当唯一坐标? 留言区聊聊:如果给你一次重启童年的机会,愿意用周末换舞台经验吗?