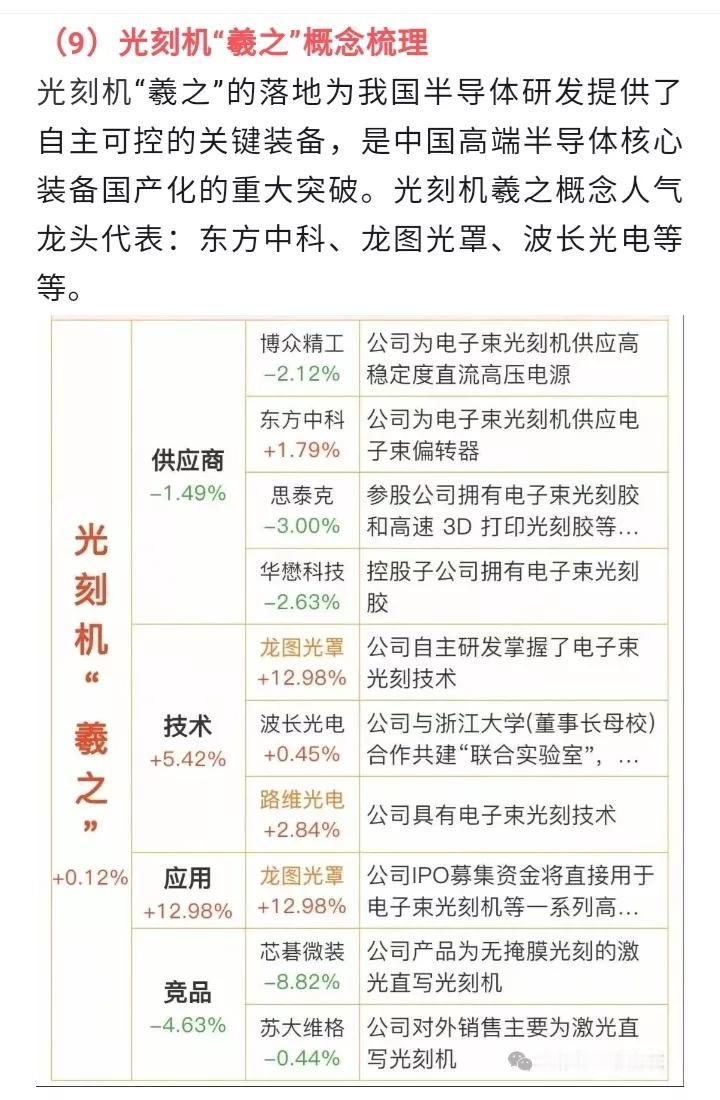

哪些国家拥有制造光刻机的技术?一共6个国家,其中5个发达国家,1个发展中国家。 光刻机是半导体制造的核心设备,用来在硅片上刻出那些微小的电路图案。它的技术门槛高得吓人,从早年的简单光学原理,到现在涉及极紫外光的复杂系统,经历了上百年演变。最早的雏形可以追溯到19世纪初,那时候法国人尼埃普斯搞出了用光线转移图案的基本方法,虽然只是原始的摄影术基础,但这为后来的半导体应用铺了路。到了20世纪中叶,美国军方实验室的工程师们开始把这技术用到晶体管生产上,1957年左右,他们组装出第一台现代意义上的光刻设备,推动了集成电路的快速发展。从那以后,光刻机就成了芯片产业不可或缺的家伙,各国开始投入重金研发,因为谁掌握了它,谁就能在高科技领域占一席之地。 发展到现在,光刻机的制造技术主要集中在少数几个国家手里。这些国家不是随便堆钱就能跟上的,得有深厚的工业基础、精密光学和材料科学的积累。总共六个国家能独立或部分掌握这项技术,其中五个是发达国家:美国、荷兰、日本、德国和韩国,还有一个发展中国家是中国。为什么这么说呢?因为光刻机不是单一产品,它涉及光源、镜头、精密机械等多项子系统,有些国家专攻整机装配,有些则提供关键部件,但整体上能形成完整生产能力的就这些。拿美国来说,它在光源和计量系统上特别强,比如Cymer公司(后来被ASML收购)就是开发极紫外光源的先驱,这东西是高端光刻机的命脉。没有稳定的光源,图案刻不准,芯片就废了。美国还有像Veeco这样的企业,生产一些纳米级的光刻相关设备,虽然不主导整机市场,但其专利和技术部件支撑了全球供应链。 转到荷兰,这国家在光刻机领域简直是霸主地位。ASML公司几乎垄断了极紫外光(EUV)光刻机的生产,这种机器能刻出7纳米以下的芯片,是当前最先进的。ASML的机器集成了上万个部件,从设计到组装都极其精密,他们的工厂遍布欧洲,还在全球设有研发中心。为什么荷兰能领先?一方面是早年从飞利浦和ASM国际的合资起步,另一方面是持续的创新投入,比如他们在2010年代初就实现了EUV的商业化,这让其他国家望尘莫及。ASML的机器卖给台积电、三星和英特尔这些巨头,直接影响全球芯片供应。 日本在光刻机上也有一席之地,主要靠尼康和佳能这两家老牌企业。他们专注深紫外光(DUV)系统,特别是ArF和KrF波段的设备,能处理28纳米到90纳米的工艺节点。日本的光刻技术从上世纪80年代就开始积累,那时候他们就主导了光学镜头和曝光系统的市场份额。尼康的步进式光刻机在全球fab厂很常见,佳能则在掩膜对准上特别擅长。尽管EUV领域被ASML抢了风头,但日本在传统光刻机上仍有竞争力,尤其是在汽车芯片和显示屏制造中应用广泛。 德国的贡献主要在光学组件上,卡尔·蔡司公司是全球顶尖的镜头供应商,没有他们的多层反射镜,EUV光刻机就转不起来。蔡司的精密光学技术源于上世纪的显微镜制造,现在扩展到半导体领域,他们的工厂在耶拿等地,生产高数值孔径的透镜系统,能承受极端的真空和温度环境。TRUMPF公司则提供高功率激光,用于光源生成,这也是德国工业实力的体现。德国不直接组装整机,但其部件是不可或缺的,许多ASML的机器都用德国光学模块。 韩国在光刻机制造上相对低调,但三星和海力士这样的巨头推动了本土能力的发展。韩国企业能生产一些中低端光刻设备,特别是i-line和KrF类型,用于内存芯片生产。他们的半导体园区在首尔附近,集成了从设计到测试的全流程,虽然依赖进口高端机,但本土化努力让韩国在普通光刻机上自给自足。 作为唯一的发展中国家,中国在光刻机技术上起步晚,但进步快。上海微电子装备(SMEE)是主力,他们从2002年成立开始,就瞄准本土化目标。现在SMEE能生产90纳米以上的DUV光刻机,虽然分辨率和覆盖精度还比不上ASML的顶级产品,但已实现商业出货,用于低端芯片和面板制造。中国投入巨资研发,比如在193纳米波段的深紫外机上取得了突破,最近几年还推动了EUV的实验机型。尽管面临技术封锁,中国通过自主创新和供应链优化,逐步缩小差距。 这六个国家的技术分布不是均匀的,发达国家占多数,因为他们有成熟的研发体系和国际合作网络。中国作为发展中大国,能挤进这个圈子,已经说明制造业的韧性。 展望未来,光刻机技术会向更小节点推进,比如高NA EUV,能刻出2纳米以下的图案。荷兰的ASML计划2025年交付这类机器,推动AI和5G芯片升级。日本和德国会继续优化部件,美国可能加强计量工具,韩国和中国则加速本土化。全球需求旺盛,半导体市场规模巨大,这些国家间的竞争会更激烈,但合作也少不了,因为光刻机太复杂,一国之力难包揽全部。 中国作为后起之秀,通过政策支持和企业努力,已从依赖进口转向部分自给,这对全球产业链是补充,也提醒发达国家不能松懈。