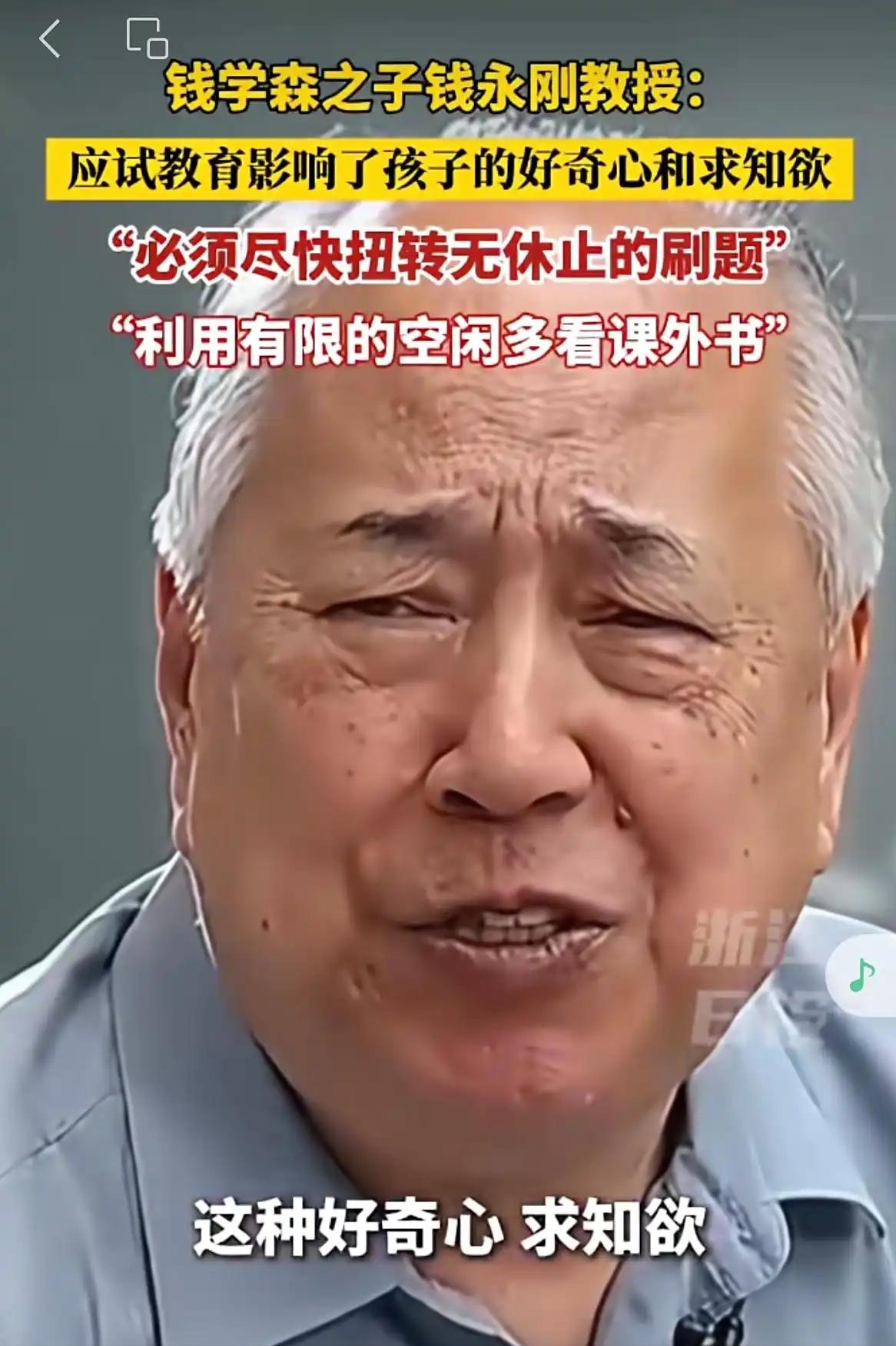

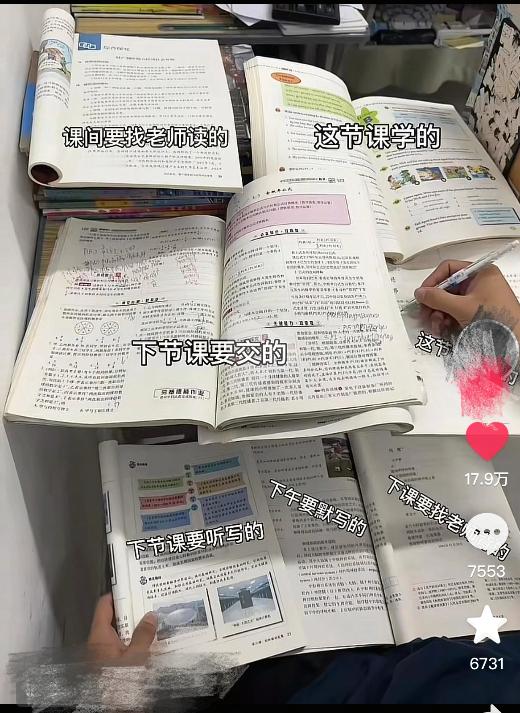

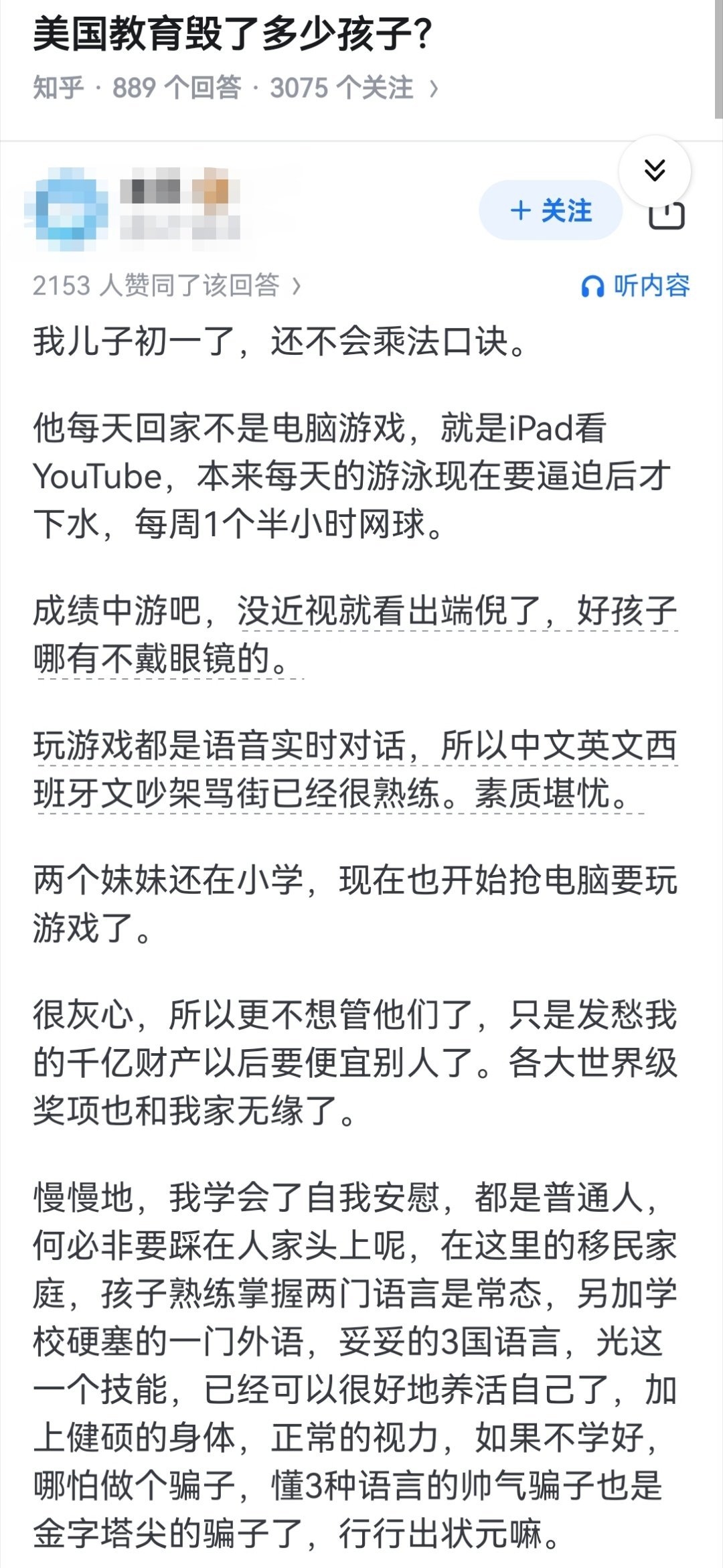

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月11日,在杭州几所学校举办的“钱学森精神进校园”活动上,钱学森之子钱永刚教授的一席话让无数人心里一震。 他说,中国教育最缺的不是分数,而是无休止的刷题正在把孩子们与生俱来的好奇心和求知欲一点点磨灭,这句话一出,现场一片安静,许多家长和老师陷入沉思,感觉像是说到了自己孩子的状态。 钱永刚提到,他问过一个十八岁的学生最感兴趣的事情是什么,对方竟然摇头说不出来,再问最不感兴趣的事情,同样也是摇头。 这种茫然让人心酸,一个孩子读书十几年,却连自己的兴趣在哪里都没法回答,家长们听后心里都在打鼓,似乎看到了自己孩子的影子,除了做题,不知道还对什么有热情。 长期的应试教育让刷题成了孩子们的日常,他们习惯了题海战术,目标就是考试时少出错,可这样的学习方式,慢慢让孩子们失去了追问知识本源的机会。 许多学生认为,做题只是为了拿分数,从没思考过一道题的背后为什么是这样,脑科学研究也指出,长期的重复练习会让大脑神经回路被强化,信息传递速度可能变快,但创造性思维和灵活性却受到压制。 教育焦虑让这种情况越来越普遍,优质教育资源有限,分数成了最直接的筛选标准,家长怕孩子落后,老师怕影响升学率,学校怕排名下降,结果所有人都往题海里扎。 短期来看,分数提升了,可代价是孩子对世界的好奇心被耗尽,他们习惯等待标准答案,却没有能力独立思考,等到进入大学,失去老师的督促,很多人就不知道如何学习,不知道该去探索什么。 钱永刚讲到,他的父亲钱学森虽然是顶尖科学家,却从未逼迫孩子刷题,他强调家里没有所谓的教育秘诀,而是父母通过自身的行为去影响孩子。 吃饭时整整齐齐的衣着,是一种对别人的尊重;终身为国家工作,是一种责任;从不向家人透露工作秘密,是一种遵守规矩,父母没有天天说教,却用实际行动让孩子学会了什么是担当、什么是自律。 钱永刚小时候因为喜欢读书,妈妈经常带他去书店挑选自己喜欢的书,这种自由选择让他真正尝到了阅读的乐趣,也逐渐养成了主动思考的习惯。 现实中,大多数家庭没有这样的氛围,很多孩子放学后被催着做题,周末还要去补习班,几乎没有时间去阅读课本以外的东西。 家长们心里明白刷题让孩子疲惫,但一想到高考是唯一的公平竞争机会,又不敢停下来,社会普遍把分数等同于前途,让所谓的减负政策难以真正落实。 不少网友在听到钱永刚的发言后表达了支持,也有人提出疑问,有家长说道理谁都懂,但不刷题孩子怎么跟别人竞争。 这样的声音正好说明了矛盾的根源:大家都明白题海战术的问题,可又没有勇气去改变,家长、老师、学生都被裹挟进了分数至上的逻辑里。 面对这样的困境,钱永刚给出了一个思路,那就是增加课外阅读,他认为随意翻几页书都能开阔眼界,比单纯刷题更能激发孩子的思考力。 科学研究也支持这一点,哈佛大学的调查发现,每周保持三小时以上课外阅读的青少年,大脑中与想象力和自我反思相关的区域活跃度更高。 杭州有一所学校尝试把部分课后服务时间改为自由阅读,并建立跨学科的评价体系,一年后发现,学生在科技创新大赛中获奖人数明显增加,学科成绩却并没有下降,这说明减少机械刷题并不等于成绩下滑。 钱永刚提出的“三维改革框架”同样引发关注,他认为评价标准、技术辅助和家校合作三个方面缺一不可。 比如一些学校已经开始把“提出有价值的问题”纳入综合评价,还有学校利用人工智能为学生推荐跨学科的阅读书单,帮助他们拓展兴趣,家长和学校合作,才能真正给孩子留出探索的空间。 教育学者张绪培也指出,几十年来,教育始终被困在追求高分的循环中,教育的本质是启蒙,是帮助孩子认识自己、找到方向,而不是把所有孩子放在同一条起跑线上用分数衡量。 回看钱永刚的人生经历,也能印证这一点,他幼年随父亲归国,青年时期参军,三十岁才考入大学,四十岁才拿到硕士学位,他的成长路径说明,人生的可能性远不止一场考试所能决定。 这一次的发声,不只是对当前教育方式的批评,也是对未来的提醒,中国需要的不是一群高分却缺乏创造力的年轻人,而是能够独立思考、勇于探索的新一代。 分数是暂时的,好奇心和探索欲才是一生的底气,钱永刚的这句怒批,是让所有人重新思考,我们希望培养的到底是只会做题的机器,还是敢于创新的活力青年。 信源:极目新闻——钱学森之子钱永刚谈“刷题”:抹杀了孩子的好奇心、求知欲,应尽快扭转