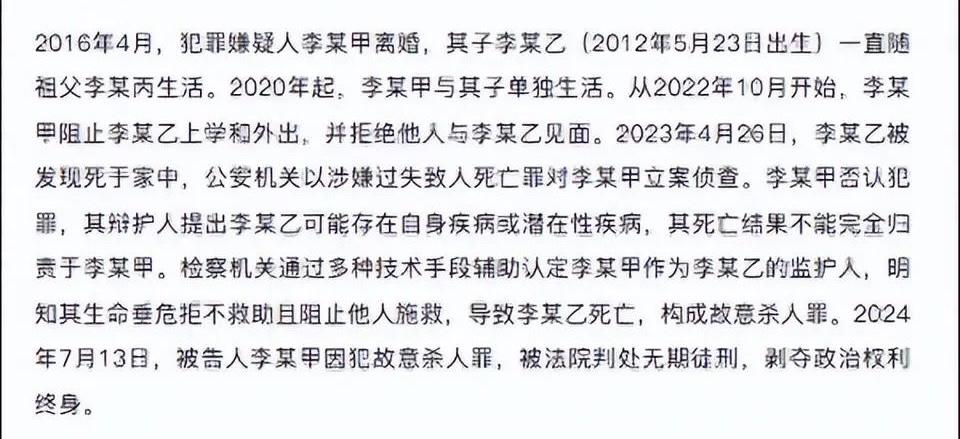

因怀疑儿子非亲生,父亲将11岁儿子活活饿死,2023年4月26日,山东省某市发生一起令人发指的案件:11岁男童李某乙被发现死于家中,死因系长期饥饿引发的多器官功能衰竭。其父李某甲因怀疑儿子非亲生,自2022年10月起将其囚禁,切断所有对外联系,最终导致死亡。此案经最高人民检察院披露细节后,引发社会强烈愤慨。 李某乙出生于2012年5月23日,父母于2016年4月离婚后由祖父李某丙抚养。2020年起,李某甲单独抚养儿子,但关系逐渐恶化。2022年10月,李某甲以“非亲生”为由,禁止李某乙上学、外出,并拒绝亲属探视。至2023年4月26日尸体被发现时,李某乙已出现重度肝脂肪变性、胆囊无病变等典型饥饿致死特征,身高138厘米,体重仅29公斤,远低于同龄儿童标准。 案件侦破过程中,技术证据成为定罪关键。最初法医鉴定认为死者死于“急性坏疽性胆囊炎”,但山东省三级检察技术部门联合审查发现,胆囊未提取病理样本,仅凭颜色改变定性的依据不足。重新鉴定确认,死者体表10余处新旧皮下出血与死因无关,长期营养不良导致肝脏脂肪变性才是主因。这一结论推翻了原鉴定,为案件定性提供了科学依据。 手机数据恢复是另一重要突破。李某甲声称手机损坏,但技术人员通过专业手段恢复其删除记录,发现案发前两日及当日,他多次联系火化车司机预约服务。司机证言显示,李某甲明确表示“家中有人快去世”“人已去世,下午用车”,时间与李某乙死亡进程高度吻合。这一证据链直接指向李某甲对儿子死亡的预谋与放任。 音视频降噪处理进一步还原了案发经过。案发前一天傍晚,祖父李某丙探望时,监控因技术限制未清晰记录对话。检察技术人员通过降噪处理,还原出李某甲承认“孩子已两月未进食、无法行走”,并威胁“再提接走就一拳打死他”的关键内容。这一证据证实了李某甲对儿子生命状态的明知与拒绝救助的故意。 司法认定中,检察机关突破最初“过失致人死亡罪”的立案定性,通过技术证据重构案件逻辑:李某甲作为监护人,明知儿子生命垂危却拒不救助,甚至阻止他人施救,其行为已构成故意杀人罪。2024年7月13日,法院采纳检察机关意见,判处李某甲无期徒刑,剥夺政治权利终身。 此案暴露出未成年人保护体系的严重漏洞。社区、学校在长达半年的囚禁期间未发现异常,义务教育阶段失学未触发预警机制,亲属探视被阻未引起重视。公众质疑“杀亲从宽”的法律逻辑,呼吁对监护人恶性行为建立强制报告制度和技术监督系统。数据显示,2025年类似案件中,仅37%的施害者因技术证据被定罪,凸显司法鉴定与电子数据取证在打击家庭暴力犯罪中的关键作用。这起悲剧不仅是个体的道德沦丧,更是社会监护机制与法律执行的一次深刻警示。虐待子女致死 男童遭致死案 虐死男孩案 非亲生儿子 来源:UC热搜