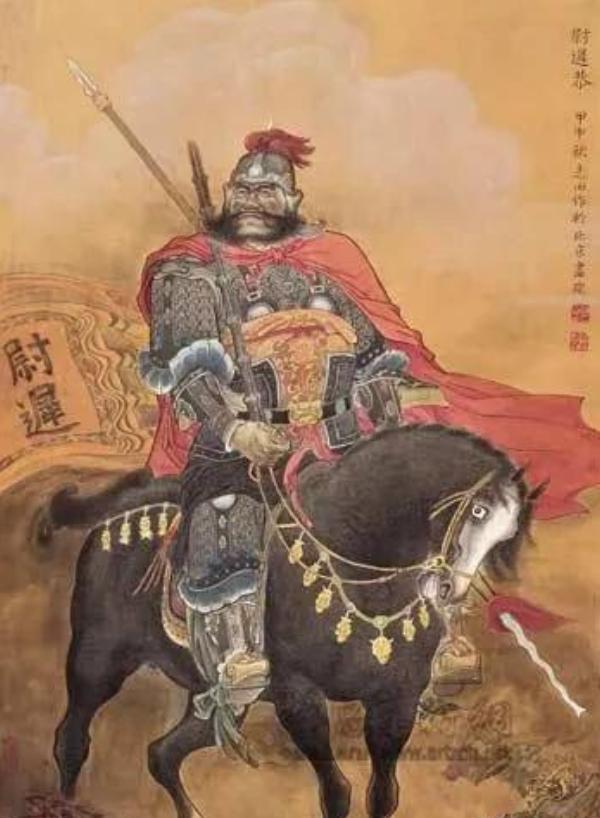

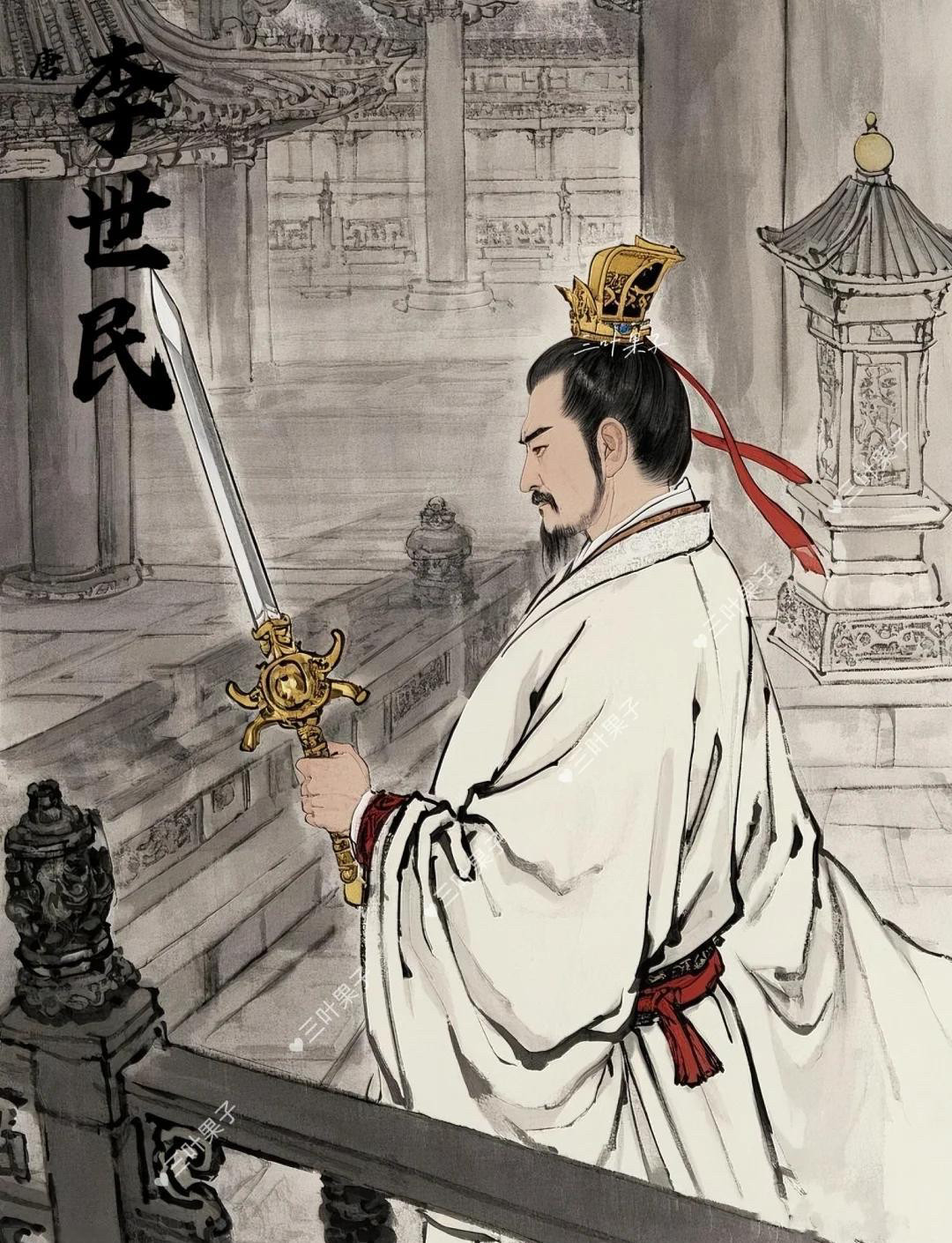

尉迟恭醉酒后打伤宗室李道宗,这一事件在历史上成为了一个著名的教训,不仅揭示了忠勇之士的暴躁脾气,还让人对国家治理中的一些深层次问题产生了新的思考。 李世民听闻这一事件后,感慨万千,他从尉迟恭的行为中悟出了一个重大的政治教训,这个教训或许能够解释古代帝王对于功臣的处理方式。 李世民曾对身边的臣子说:“我以前责怪刘邦杀功臣,但看到你屡犯国法,我才明白杀韩信彭越不是他的错!”这句话,直击了历史的痛点,也揭示了封建社会内斗的惨烈。 尉迟恭是唐代的开国功臣之一,原本是武艺高强,立下赫赫战功的猛将。却不想在一次醉酒后,和宗室李道宗发生了冲突,愤怒之下竟将李道宗打伤。 作为宗室之人,李道宗的身份特殊,打伤他不光是伤害个人,更是对朝廷法律和秩序的直接挑战。事情闹得沸沸扬扬,甚至引起了李世民的关注。 李世民本以为尉迟恭是忠勇之士,历来忠心耿耿,岂料酒后失控,做出了如此激烈的举动。这一事件让李世民重新审视了自己曾经的观点,开始反思自己对功臣的宽容态度。 对于李世民而言,尉迟恭的行为无疑是一记警钟。在这之前,李世民曾认为刘邦在历史上杀掉韩信和彭越,残忍且不仁,违背了对功臣的宽容和感恩之道。 他曾经责怪刘邦过于心狠手辣,认为一个国家的强大不仅仅依赖于帝王的智慧,更在于那些愿意为国家打拼的功臣。 但当他看到尉迟恭屡次违反国法,甚至酒后伤人时,他才恍然大悟,刘邦的做法或许并非没有道理。在尉迟恭犯错之后,李世民感到深深的困惑和无奈。忠臣在忠诚与野心之间的平衡,往往比任何人都想象的要微妙得多。 通过这一事件,李世民意识到,权力的运作并非单纯依靠忠诚与能力,更加依赖于对权力本身的制衡与约束。 尉迟恭作为一名立下赫赫战功的功臣,拥有极高的威望和权力,但他并未因为战功而获得免死金牌。无论功臣如何出色,他们也必须受到国家法律和秩序的约束。 这一事件反映出唐朝在建立起强大政治体系后的危机管理问题,功臣在享受荣华富贵的同时,也需要时刻保持警觉,不可轻视权力的底线。 尉迟恭的失控并非孤立事件,实际上在封建社会中,许多类似的情况屡见不鲜。李世民反思自己时,不仅是因为尉迟恭的问题,也为他自己曾经的宽容态度感到担忧。 李世民意识到,功臣们的忠诚与权力并非永远是对等的关系。功臣一旦失控,可能会对国家和社会造成严重的威胁。 这不仅仅是尉迟恭个人的问题,更是整个封建王朝体制中的隐患。每一位功臣,哪怕是昔日的英雄人物,最终都得面对国家的法律与制度,而不是因其个人功勋而免于惩罚。 李世民明白,历史上刘邦对韩信和彭越的处置,虽然显得冷酷无情,但也可能是在为国家的长远稳定着想。 这一事件引发了李世民对封建王朝体系的深刻思考。在那时,功臣的影响力不仅体现在战场上,还深入政治、经济等各个领域。 而李世民深知,若没有足够的制衡机制,任何一位功臣的失控都可能导致政权的动荡。尉迟恭虽忠勇,然酒后的暴力行径,却暴露出这一类英雄人物所带来的隐患。 在李世民的心中,这个教训深深埋下了对权力制衡的认知,他开始更加注重对于朝廷中重臣的管理和规范,避免权力集中带来的风险。 “杀韩信彭越不是刘邦的错”,这句话不仅仅是对历史人物的审视,也折射出帝王治理中的深刻智慧。历史上,刘邦杀韩信、彭越,是为了维护自己的政权稳定,而这一点,李世民开始理解。 对于帝王来说,忠诚与能力固然重要,但更为重要的是如何把握权力的度,避免让功臣过度膨胀,最终威胁到国家的根基。尉迟恭的事件,正是李世民理解这一道理的重要契机。 这一事件也让李世民的治国理念变得更加成熟。作为一位帝王,李世民不仅要关心国家的战事和百姓的安危,还必须考虑到如何平衡权力与纪律。 在唐朝这样的盛世背后,隐藏的是李世民对于国家治理的深刻理解和不断调整。 在尉迟恭和李道宗事件后,李世民不仅更加注重对功臣的管理,还开始加强法律和规章制度的执行力度,以确保国家政权的稳固与长治久安。