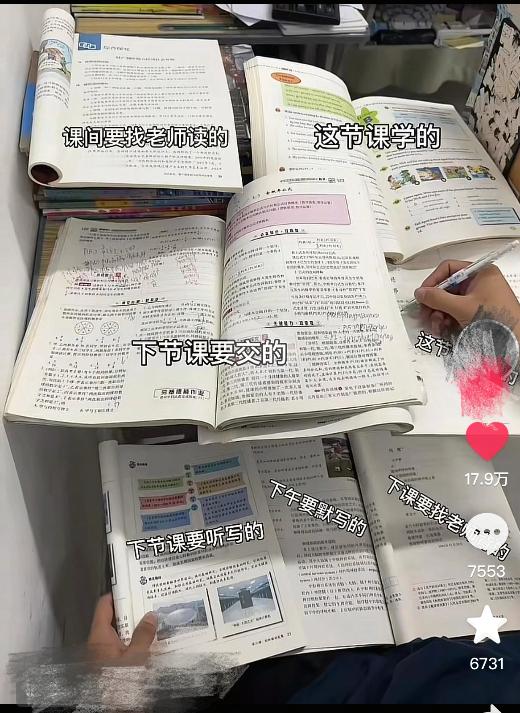

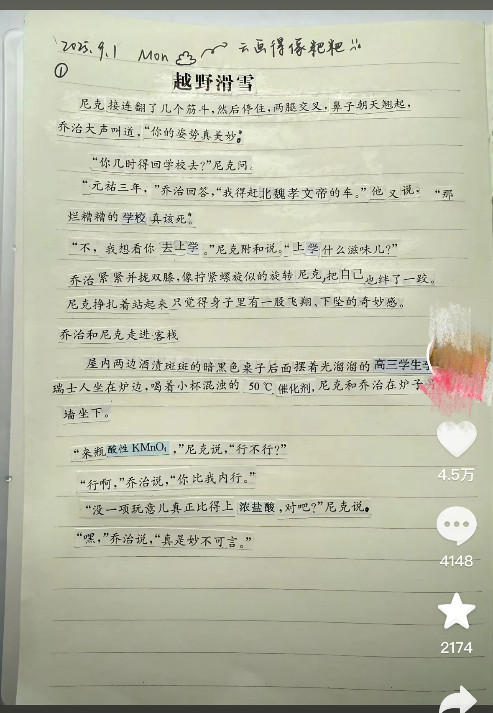

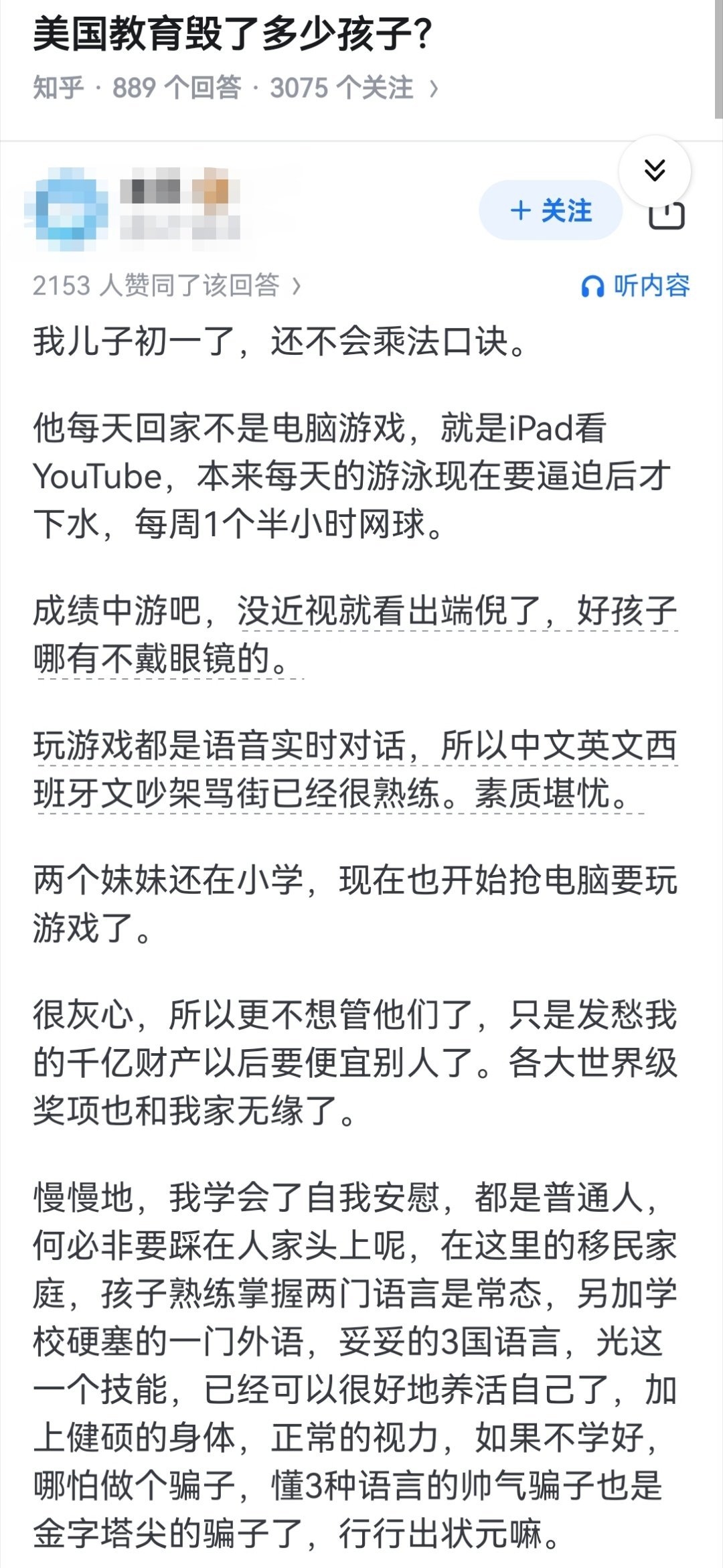

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 钱学森之子钱永刚教授,在今年9月11日一场校园活动上的几句话,像块石头砸进了平静的湖面,激起了无数家长和老师的心事。 他说,那种没完没了的刷题,正在一点点地磨掉孩子天生的好奇心,这话戳破了一个大家心照不宣的真相:我们拼命给孩子“增量”,填满他们的时间,结果却让他们内在的世界不断“减量”。 这场关于教育的讨论,其实是两种模式的对决:一种是“填满”,一种是“留白”。 所谓的“填满”,就是我们眼下这套刷题文化。它把学习变成了一种机械劳动。有数据说,杭州一所重点中学的学生,一天要花超过四个钟头在刷题上。 更糟糕的是,这种应试式训练不仅让孩子们失去了探索问题本质的兴趣,也削弱了他们面对未知情境时的应变能力,长期下去,思维模式越来越单一,创造力和想象力都难以得到锻炼。 心理学家指出,当大脑习惯了“快速记忆—重复练习—标准答案”的循环时,遇到开放性问题或者需要跨学科思考的情况,孩子们往往无从下手。 哪怕是日常生活中的选择,也可能显得犹豫不决、缺乏判断力。 教育专家呼吁,学校和家长应尽早调整教学方式,多鼓励孩子提问、探索和尝试,让他们在学习中理解原理而非仅仅背题。 唯有如此,年轻人的大脑才能保持活力,不仅能“答题”,更能“思考”,在未来的社会中真正独立、灵活地应对各种挑战。 正所谓“兴趣是最好的老师”,然而在如今的教育环境下,很多孩子似乎已经忘记了自己真正喜欢什么。 课堂上,他们被灌输各种知识点,被要求不断完成作业和练习题,几乎没有机会去探索自己的好奇心和兴趣所在。 有些孩子从小被安排各种补习班、才艺班,日程排得满满当当,甚至连自由玩耍的时间都被挤压得所剩无几。 久而久之,他们对学习的兴趣被“功利化”取代,只会盯着分数和排名,却很少去思考自己真正想做的事情。 结果是,当你问孩子:“你喜欢什么?”很多人只能茫然地摇头,甚至觉得这个问题很陌生,连曾经对绘画、音乐、运动或科学感兴趣的小小火花,也被应试压力和成人安排熄灭了。 孩子的内心世界逐渐被标准化、统一化的任务填满,独立思考和探索的空间越来越少。 我们为什么会陷进这个怪圈?说白了,是整个社会的焦虑。分数成了衡量“公平”的唯一尺子。重点中学的老师自己也承认,明知刷题不好,但高考压力在那,谁敢不练? 家长们更是纠结,道理都懂,可别人家的孩子都在刷,你不刷,怎么办? 跟这种“填满”形成鲜明对比的,是钱学森家的“留白”教育,钱永刚回忆,他父亲是顶级科学家,曾说过要是他亲自辅导,儿子考上任何大学都没问题。 但他从没这么做过,这种“不教”,是希望孩子自己主动去学,而不是被人推着走。 钱家真正的教育秘诀,是“身教”。钱永刚二十多岁时问过母亲,怎么感觉你们都不管我?他妈妈的回答特别有意思:“你不是会看吗?” 于是,他从父亲每次都穿戴整齐、尊重地与炊事员一起吃饭的细节里,看到了什么是“尊重”;从父母待人接物的真诚里,学到了什么是“品质”。这些东西,比任何说教都管用。 这种刻意的“留白”,恰恰保护了孩子内心那颗好奇的种子,钱学森自己小时候就不是个刷题的料,他总爱琢磨“飞机为什么会飞”这种“没用”的问题。 也正是这种发自内心的探索欲,才成就了他后来的事业。 钱永刚提出了一个改革框架,其中最关键的一点,就是把评价标准从“答对题”转向“提出好问题”。教育专家张绪培也说,教育的本质是“启蒙”,是帮孩子找到自己是谁,而不是用一把尺子量所有人。 已经有学校在尝试了,杭州有那么一所中学,把课后服务改成自由阅读,结果学生在科技创新比赛里拿的奖反而更多了,成绩也没掉下来。这说明,给孩子空间去探索,潜能反而会被激发出来。 回头看看钱永刚自己的人生轨迹,18岁参军,30岁才上大学,这本身就是对“一考定终身”最有力的反驳。真正的教育,不是为了造出高效的答题机器,而是为了培养能提出新问题的人。 就像钱学森精神的核心,不是非要成为科学家,而是对这个世界永远保持一份热爱和期待。改变很难,很慢,但幸运的是,已经有人在路上了。 信息来源:极目新闻——钱学森之子钱永刚谈“刷题”:抹杀了孩子的好奇心、求知欲,应尽快扭转