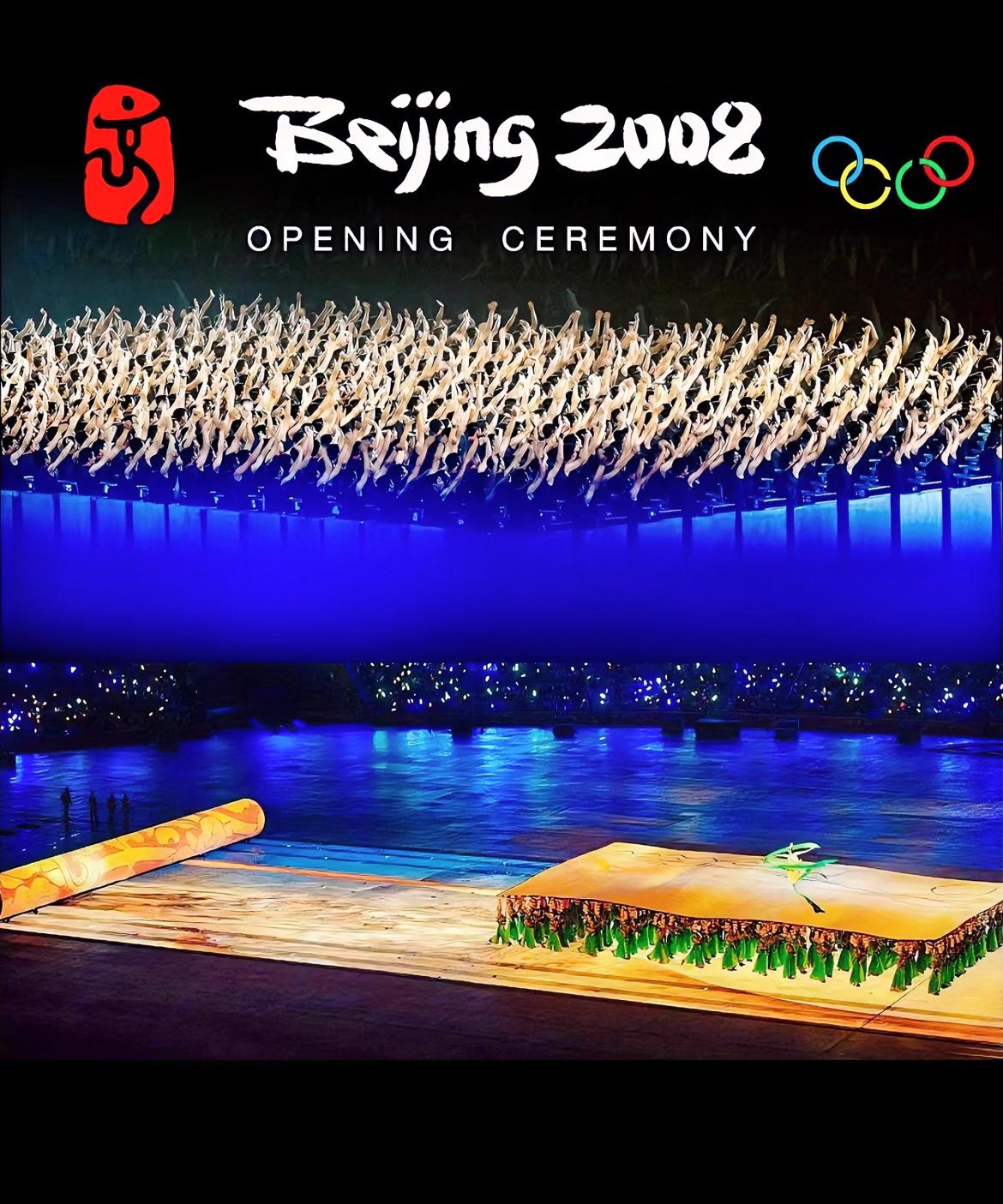

近日,国际奥委会提到对2036年奥运会申办情况不太满意,上海、成都、广州这三座中国城市,都没提交申请,外界有些声音说,东方大国可能觉得,不用靠办大型赛事来show实力了。 国际奥委会主席最近接受采访说,2008年北京奥运会确实是个标杆,但现在中国更看重自己的发展,他们已经不用靠一场盛会来让别人知道自家过得不错,有人觉得办奥运太花钱,不如把钱花在医疗和教育上,这些才是老百姓天天惦记的事,也有人怀疑国际奥委会被西方势力牵着走,所以中国城市不愿再提申办的事。 翻开中国地方政府的预算账本就能发现,中国资金流向正在发生显著变化。 以山西省为例,2024年全省民生支出达到5063.3亿元,稳稳占据一般公共预算支出的八成以上。教育领域严格落实"两个只增不减"的要求,近三年一般公共预算教育经费年均增长保持在5%以上;医疗方面更是分三年安排10.4亿元支持"建高地、兜网底、提能力"强医工程,4.84亿元专门投向3所国家区域医疗中心建设。 这样的投入力度在全国范围内并非个例,"十四五"时期,全国一般公共预算安排的教育支出高达20.5万亿元,社会保障和就业支出19.6万亿元,卫生健康支出10.6万亿元,加起来近百万亿元的财政资金正源源不断地注入民生领域。 相较于民生领域的持续加码,举办奥运会的巨额成本显得越来越不划算。尽管卡塔尔奥委会主席自信地宣称该国已有95%的体育基础设施就绪,但这样的底气并非每个国家都具备。 奥运会的筹备和举办往往意味着天文数字的投入,从场馆建设到城市改造,从安保支出到赛后维护,每一笔都是不小的负担。 中国并非没有这样的经验,2008年北京奥运会的成功举办让世界惊叹,但也让决策者更清楚地认识到大型赛事背后的经济账。现在的中国更明白,把钱花在社区医院的设备更新上,花在乡村学校的操场翻新上,花在老旧小区的电梯安装上,这些民生工程带来的获得感比建造一座赛后可能闲置的奥运场馆要实在得多。 国际奥委会自身的问题也让中国城市的申办热情降温。近年来,关于国际奥委会被西方势力主导的质疑从未停止。这种质疑并非空穴来风,从赛事规则的制定到举办城市的选择,西方视角的影响无处不在。 中国已经不需要通过迎合这种带有偏见的评价体系来获得认可,杭州亚运会的成功举办就证明了这一点——不追求极致的奢华,却用科技赋能和人文关怀赢得了参赛各方的好评。 在这样的背景下,上海、成都、广州选择不申办,某种程度上也是对这种国际体育治理格局的理性回应。 2008年北京奥运会举办时,中国正处于快速崛起的阶段,需要通过这样的国际盛会向世界展示开放和进步的形象。而今天的中国,经济总量稳居世界第二,科技创新能力持续提升,民生保障网越织越密,已经有足够的自信不需要通过奥运会来证明什么。 国际奥委会主席的观察很敏锐,中国确实更看重自己的发展节奏,这种发展不再是追求速度和规模的粗放式增长,而是转向质量和效益的高质量发展。 财政政策中"三保"支出的优先顺序就很能说明问题,基层组织运转、基本民生保障、工资发放这些关乎国计民生的基础支出被放在最优先的位置,这比举办一场风光的奥运会更能体现治理能力的成熟。 从申办热情到理性观望,中国城市对奥运会态度的转变,折射出的是一个国家发展理念的成熟。 北京冬奥会已经探索出"节俭办赛"的新模式,所有新建场馆都考虑了赛后利用,大量使用现有场馆和临时设施,这种务实作风得到了国际社会的认可。 现在的中国,更愿意把资源投入到那些能够直接提升人民生活质量的领域。"十四五"期间安排的200亿元免费学前教育资金,能让1200万儿童受益;超过800亿元投入临床重点专科建设,能让更多患者在家门口看好病。这些投入可能不会像奥运会开幕式那样万众瞩目,但带来的民生改善却是实实在在、细水长流的。 当中国城市不再把申办奥运会视为至高荣誉,当发展中国家更关注民生改善而非国际曝光,国际体育组织也应该反思自身的定位。卡塔尔、土耳其、印度等国的积极申办或许能暂时缓解2036年奥运会的申办危机,但这种依赖资源型国家的模式并非长久之计。 中国的选择提供了一种新思路:体育赛事应该服务于人的发展,而不是人的发展服务于体育赛事。 上海、成都、广州的缺席,不是对奥运会的否定,而是对发展优先级的重新排序。当一个国家的财政支出中七成以上投向民生领域,当教育经费连续多年保持稳定增长,当医疗资源不断向基层延伸,这样的国家其实已经用最扎实的行动赢得了世界的尊重。