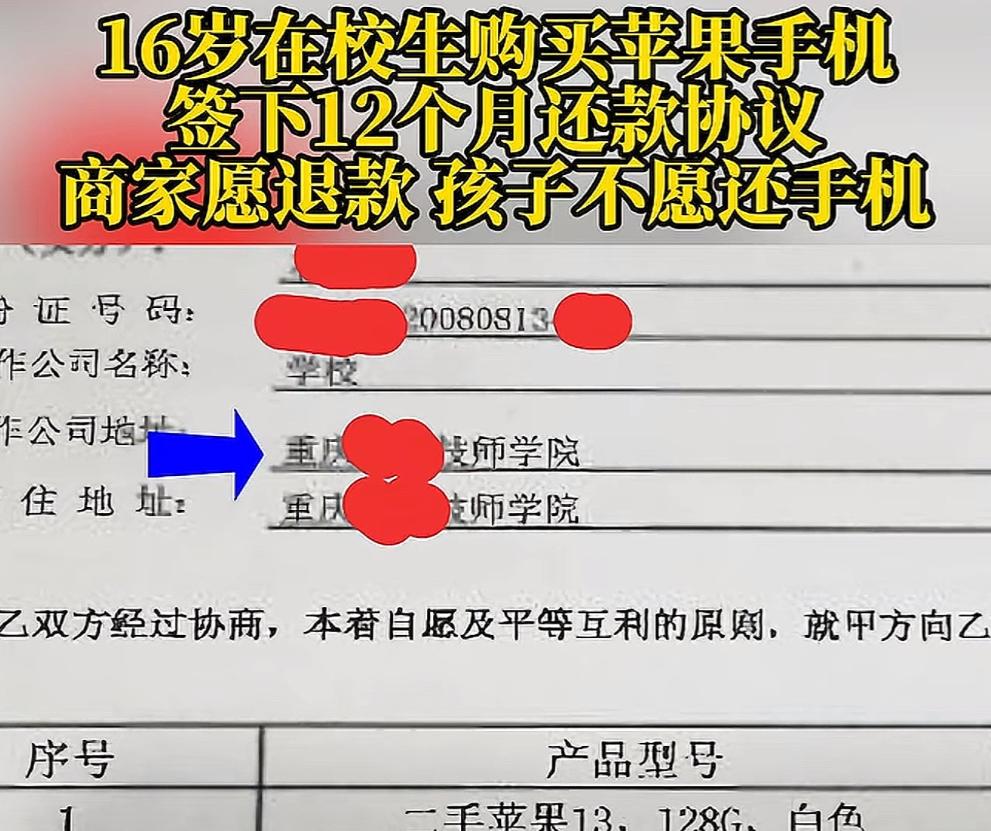

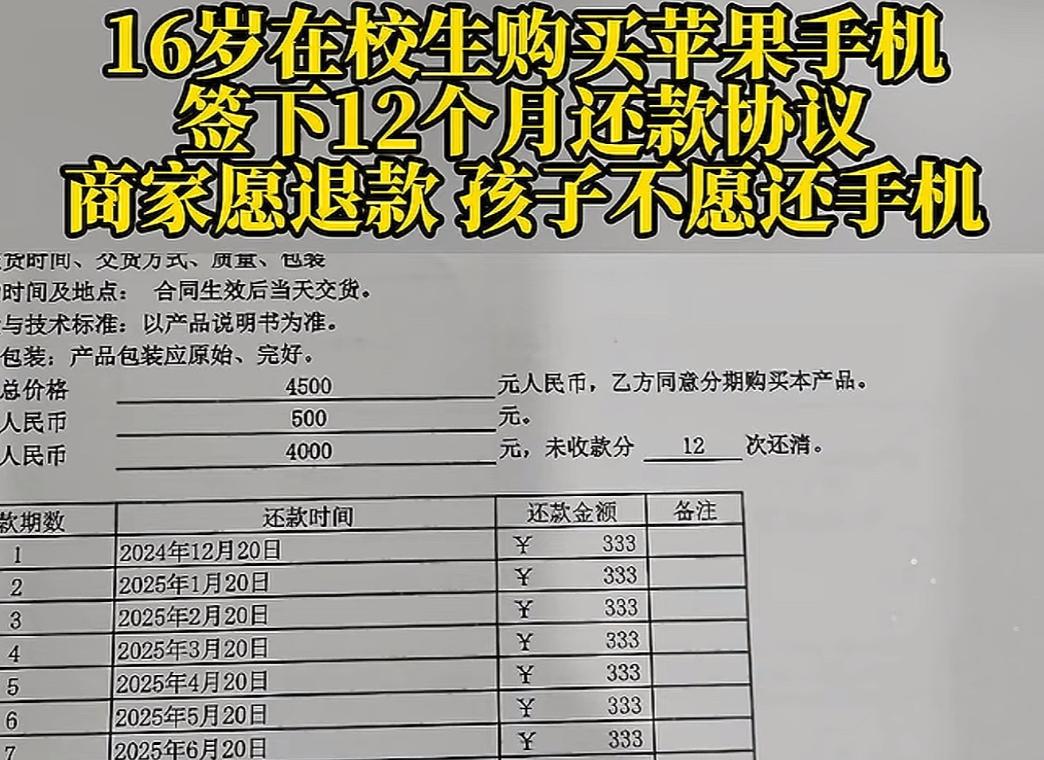

16岁男生贷款买苹果手机,半年就断供,母亲一气之下要求退货退款!公司称“只能退货不能退款”,最终警方介入,结局让人深思。 重庆江北,60岁的张女士怎么也没想到,自己最操心的小儿子会瞒着家里,签下一份手机分期合同。张女士有三个孩子,最小的儿子小华今年17岁,在一所职业技校读书。她靠做推拿理疗养家,每天都要靠一身力气赚钱,就是为了让孩子们都能好好上学。每个月,她都会给小华准备800元生活费,在她看来,这笔钱已经够用了。然而,小华总说钱不够花。 有一段时间,小华回到家里变得心神不宁,面对母亲的追问,他支支吾吾,说不清钱到底花在哪里。张女士心里越来越怀疑,终于在再三追问之下,小华吐出了真相:去年年底,他在一家公司的门店里,以4500元总价买了一部苹果手机。当时只交了500元首付,剩余金额分12个月偿还,每个月还款333元。合同上白纸黑字写着小华的身份证号码,而那时他才刚满16岁。 张女士听到这里,气得直拍大腿。她自己用的手机不过1000元,之前给儿子买的手机也才1300元。她原本以为这已经足够孩子日常使用,可小华竟然背着家里,去贷款买苹果机。更让她生气的是,小华前半年还能勉强从生活费里挤钱还款,但最近两三个月彻底还不上了。公司直接把手机远程锁屏,设备完全不能用。 得知消息后,张女士既心疼又愤怒。她认为公司明知小华是未成年人,却仍然和他签合同,这份买卖根本无效。于是,她找到公司交涉,要求退货退款,把钱退给小华,他们把手机还回去,就当什么都没发生过。然而,公司态度十分坚决,声称手机已经使用大半年,早就贬值了,无法再出售,最多只能退货,不能退款。 双方僵持不下,张女士只好求助媒体。记者多次联系小华,想听听他的想法,可电话始终无人接听。无奈之下,记者陪同张女士来到涉事公司。面对镜头和追问,公司仍然坚持立场:“我们可以收回手机,但不会退款。”张女士情绪激动,她认为儿子已经支付了2000多元,对他们这个家庭来说,这不是小数目,公司不该把责任推给未成年人。 最终,在记者协调下,双方来到派出所。在警方介入调解下,公司才同意退货退款,事件算是告一段落。 从法律角度看,这个案例非常典型。根据《民法典第十九条》规定:八周岁以上的未成年人属于限制民事行为能力人。他们实施民事行为时,应由法定代理人代理,或经同意、追认。但可以独立实施纯获利益的行为,以及与其年龄、智力相适应的行为。小华签下的这份4500元分期合同,显然超出了与其年龄、智力水平相适应的范围,因此需要法定代理人同意后才有效。 《民法典第一百四十五条》也明确规定:限制民事行为能力人实施的民事行为,若不属于纯获利益或与年龄智力相适应的行为,必须经监护人追认才能生效。若监护人明确表示不同意,那么该合同属于无效合同。在合同无效的情况下,双方应当恢复原状:小华退回手机,公司返还付款。 在这一案件中,张女士明确拒绝追认,因此合同无效,商家理应退款。这也是警方最终协调的法律依据。 值得注意的是,商家在签订合同时,并非毫不知情。合同中写有小华的身份证号码,清楚显示他未满18岁。商家仍然选择和他签订分期协议,并未征得监护人同意,这本身就是一种过错行为。按理说,商家应承担合同无效的法律后果。 类似案例在全国各地时有发生。例如,江苏某地一名15岁学生通过网络贷款平台购买高价电子产品,法院判决认定合同无效,卖家必须退还款项。法律立场很明确:未成年人不具备完全的交易能力,监护人不同意的合同无效。 从社会层面看,这件事也折射出两个现实问题。第一,未成年人的消费观偏差。在广告和同伴影响下,部分青少年追求超出家庭条件的消费,甚至通过贷款来满足欲望。这种行为一旦失控,不仅给自己带来风险,也会让家庭陷入困境。第二,商家风险控制的缺位。一些商家在利益驱动下,选择忽视法律红线,明知交易对象是未成年人,却依旧推进合同,这不仅损害未成年人权益,也埋下纠纷隐患。 表面上看,这是一部价值4500元的苹果手机引发的纠纷,但背后真正的议题是:未成年人消费的边界在哪里?商家逐利的底线应该在哪里?家庭教育的缺口该如何填补? 法律已经给出答案:未成年人超出能力范围的消费合同,监护人不同意即属无效。但更深层的思考是,当越来越多的孩子在物质和攀比的诱惑中迷失,社会如何为他们构筑一道安全的法律防护墙?