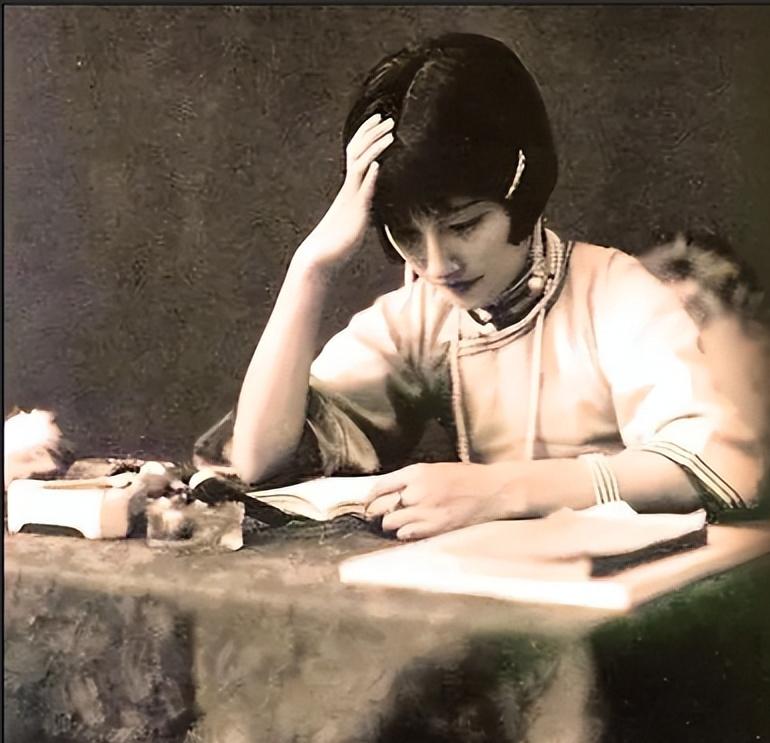

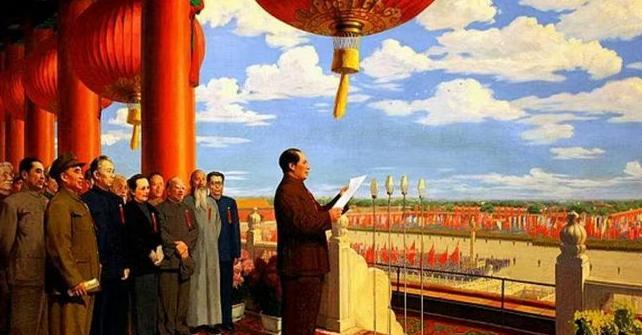

1949年,梁思成找到中央提议:“不如把人民大会堂建在五棵松。”可就在中央考虑之时,苏联专家却急匆匆地找上门来,大叫:“不可以!” 梁思成这人,说起来挺传奇的。1901年出生在东京,那时候他爸梁启超因为变法的事儿在外头流亡。他小时候就泡在爸的思想里,1912年全家回国后,在北京老城转悠,眼睛老盯着那些传统房子看。1915年进清华学校预科,头一回接触中西建筑的差距,觉得新鲜。1924年他打包行李去美国宾夕法尼亚大学念建筑,跟保罗·克雷学手艺,1927年硕士毕业,还在哈佛补了点建筑史。回国那年1928年,跟林徽因结婚,在东北大学拉起建筑系的架子。1931年加入中国营造学社,带着家伙事儿全国跑,15个省转下来,记了2000多个古迹点,比如山西五台山的佛光寺和南禅寺大殿。他啃宋代的营造法式,写出中国建筑史,搭起整个学科的骨架。新中国前,他在清华重启建筑系,教出一帮人,为后头打底。 这家伙不是光埋头书本,他对北京的感情深着呢。解放后,他琢磨城市怎么发展,不能一拆了之,得留点老根儿。五棵松那片子在他眼里金贵,开阔地盘在郊区,建大会堂正好避开城里拆迁,还给城市往外扩留空间。中央拿到他的提议,开始琢磨,这方案听着靠谱,数据摆那儿,土壤排水都行,周边路也搭得上。梁思成这主意不是拍脑袋想的,他早画好图纸,标清边界,算准万人场子塞得下,还不挤古迹。 可好事儿多磨,苏联专家这时候插一杠子。他们那阵儿来帮手,带技术也带思路,觉得天安门是老底子权力中心,建那儿能直戳国家形象。五棵松太边儿,行政心儿散了,民众看不着权威。专家们见多识广,拿莫斯科红场比,强调基础设施就位,施工快还显眼。新中国刚起步,得有醒目标志稳人心,这逻辑搁谁那儿都得掂量。梁思成方案重长远和文化保全,苏联那边盯政治需求,两头一撞,火花四溅。 北京市副市长万里这时候出来调和,他把两边意见拢一块儿,上报中央。规划会上,梁思成摆数据,五棵松的好处一条条列,避拆迁护古建,城市还能喘口气。苏联专家不松口,死咬天安门地位,交通便利,国际上也亮堂。中央领导听完,权衡来权衡去,定在天安门广场西侧,五棵松的点子黄了。这决定不光技术事儿,还牵国家定位,起步阶段,政治牌得打响。 说白了,这场争论露了城市规划的门道,不止量地儿画线,还得看大局。梁思成想的是北京长远脸谱,苏联专家推的是当下气势。中央选后者,实属无奈,但也合时宜。人民大会堂这项目,本来是万人礼堂起步,搁五棵松能松快建,可天安门这儿挤,拆的拆改的改,劲头儿得足。 梁思成没闲着,他接着干设计活儿,给大会堂出了四套方案:中式现代、中式古典、西式现代、西式古典。最终挑了外头中国风对称,里头现代简洁,挺搭调的。1958年10月开工,1959年9月封顶,10个月搞定,面积17万多平,长336米宽206米高46.5米。里头万人礼堂、5000人宴会厅、全国人大办公区,一应俱全,用来开人大政协会,稳稳的。 建成后,北京中轴线更壮实了,天安门西边这栋大家伙,成了国家名片。梁思成虽方案没过,但他的手艺融进去了,那对称布局和本土味儿,都是他理念的影子。这事儿也提醒人,规划得接地气,别光图一时风头,得留后路。 梁思成回清华接着教书,带学生们啃建筑原理,推“整旧如旧”和“中而新”的路子。修古建得保持原样,新盖的得掺中国味儿。1962年他跟林洙结婚,两人一块儿整理营造法式的注释,笔耕不辍。学生们跟他学,实地转古迹,量梁柱记纹路,他的班上总有图纸堆桌。